《中访网》全媒体记者 张琦

人物名片:曾国柱,著名职业画家。1970年出生于福建省泉州市晋江,现居厦门市。1990年9月毕业于泉州华侨中专油画专业,后结业于清华美术学院。国际美术家联合会理事,香港姿彩艺术画廊签约画家。

2008年作品参加上海艺术博览会,2009年油画作品《兵马俑》入选庆祝建国60周年大东方当代油画展,该作品被上海大东方艺术中心收藏。同年,油画作品《荷塘月色》、《海那一边》入编中国当代书画年鉴。2010年1月油画《惠安女》系列作品入编艺术观潮;作品《渔归》获第二届西柏坡全国书画大展优秀奖;6月,《草原春色》参展第六届中国大地情油画作品巡展;10月,油画系列作品参加深圳~大梅沙海岸当代艺术展;12月,油画《手中线》参展福建省东海浪新人新作展。2011年5月,作品《孤独卫士》参加中国学院派新生代联展;8月,油画作品《情缘》、《开路先锋》入编华人时刊。2012年4月,《痕迹》参加台北新艺术博览会,作品被台湾宝胜画廊收藏;10月,《涛声渐渐远去》获第五届海峡两岸文博会油画展优秀奖。2013年4月《喜事临门》去台湾参展,被收藏家收藏;同年,油画作品《斗牛》在美国参加纽约艺术博览会。2014年,油画《茶道系列》参展台北新艺术博览会,好评如潮。

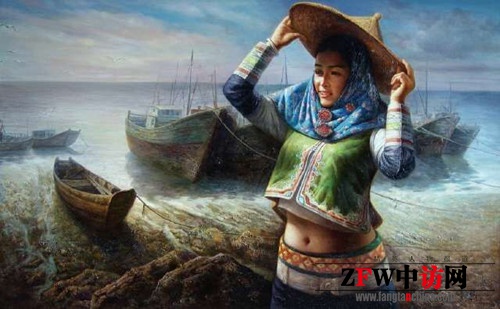

画家曾国柱与《惠安女》

一幅油画全场皆惊

2015年8月1日,在中国厦门由798时代空间主办的“凝固之音”艺术展上,画家曾国柱的油画《膜》,在诺大的展厅里,格外摄人魂魄。一位端庄的女子,身处密闭透明的薄膜里,目光是那样清澈,而处境又是那样无助。明与暗的对比,光与影的变幻,动与静的交织,看到油画恍如身临其境,没人会无动于衷。络绎不绝的各届参展人士无不为该作品驻足流连并唏嘘不已。

艺术鉴赏家、798时代空间总经理刘芸女士在稍后举办的艺术沙龙上说:“她初次见到画家曾国柱的油画作品《膜》,不知什么原因,眼泪涮地一下就流了下来,作品给人的感觉太震憾了。”有个小女孩走到画前惊恐地喊妈妈赶快去帮忙。这就是艺术的魔力,曾国柱的油画作品《膜》,一百个人看一定会有一百种不同的感受和答案。在现实生活中,这种无处不在的膜,平常人会想起来自社会各方面的生存压力;女人们或许会感到是封建及世俗的势力或眼光对自身自由的束缚;环保人士会看到现代工业文明是一把双刃剑;政客们会联想到权利的欲望挣扎或国际环境的纷争及讹诈……我们不要去诘问画家本身所要表达的思想内涵,如果我们为此感到压抑并有所彻悟,这本身就是画家的成功或高明之处。

曾国柱作品《惠安女》系列之一

一个天才画家的风雨人生路

“凝固之音”艺术展开幕式过后,记者慕名去画家曾国柱位于厦门市会展中心附近一幢高层的家里拜访,客厅和卧室摆放着琳琅满目的油画和水彩画。曾国柱性格木讷,不善言辞。见面寒暄过后,记者透过客厅窗户看到汹涌大海和远处隐约的岛屿,那里就是台湾金门岛吗?画家向记者点了点头。记者煞有介事地调侃:我似乎看到海峡上空有一层膜啊。于是我们都笑了,僵局也就此打破。

曾国柱告诉记者,1970年他出生在泉州晋江乡下一个偏远的渔村,童年虽苦却也令人充满温馨回忆。几岁的时候他就被当时流行的小人书迷住了,《三国演义》和《红楼梦》等连环画成了曾国柱的启蒙老师。那时家里穷没钱买绘画的纸和笔,放学后他就在自家的白泥墙上临摹人物。进入初中,曾国柱更是对绘画如饥似渴,他的业余画作总是在全校拿第一。初中毕业后,他以优异成绩考取了泉州市一所美术师范学校。1990年他获得泉州市绘画比赛一等奖,并在同年9月从美术专业毕业。农村出身的曾国柱,等于是鲤鱼跳龙门,那时候中专毕业国家是包分配工作的,他完全可以一边教学一边搞美术创作,从事家乡人都羡慕不已的“铁饭碗”工作。令父老乡亲震惊的是,曾国柱“不务正业”,居然放弃了正式工作,从此曾国柱走上了职业画家的艰辛旅途。

画家曾国柱的家乡泉州,以其厚重深远的历史积淀,鲜明奇异的多元文化景观以及丰富多姿的文化遗产,被世界誉为“东亚文化之都”。泉州更是闽南文化的发祥地,中国海上“丝绸之路”的起点,被联合国教科文组织授于“世界多元文化展示中心。”多年来,曾国柱混迹于家乡泉州社会最底层,泉州的文庙、聚龙小镇是他经常写生的地方。泉州古西街,老树昏鸦,古宅林立;开元寺是中国佛教建筑艺术和宗教文化交相辉映的奇葩;歌仔戏,拍胸舞时常在画家眼前晃动,勤劳善良的惠安女子的今古传奇也让他缱绻梦萦。最初在泉州,曾国柱一边打工一边以卖画为生。他还开了三年的美术培训班,贫困潦倒的曾国柱甚至为企业画广告,画壁画。西方有位艺术大师说过:“谁为自己选择了贫困并热爱贫困,谁就拥有无穷的财富并且永远听得见自己良心的呼唤,谁就从那呼唤中找到了朋友,永远不会孤单,那是上帝最好的礼物。”曾国柱爱家乡的一草一木,他要把对家乡的爱和着厚重的闽南文化韵味,融入自己的作品里。

风雨40载春秋,画家一直在孤傲地为自己的生活而奔波,为自己的梦想与信念坚守。他说他还很年轻的时候,父母就去世了,他独自为事业打拼,组建家庭,压力自不待言。2000年,画家离开家乡泉州,开始到厦门发展。他说今生他为艺术而生,同时艺术也成就了他,给了他无穷的乐趣。坎坷的人生磨难是他的宝贵财富,是他艺术创作的汩汩泉眼。

中访网记者采访画家曾国柱

民族的东西更容易走向世界

曾国柱说,他很早就推崇17世纪欧洲古典主义绘画技法,尤其德国画家鲁本斯和荷兰画家伦勃朗两位大师对他的艺术熏陶和影响最深远。他最初去北京清华美术学院学习也是为了接近这些西方古典主义大师们的艺术思想和绘画技巧。

曾国柱的油画作品大多取材于他的家乡闽南地区。他把西方古典主义绘画技巧与中国民族传统美术和地域人文主义有机结合,笔法洒脱奔放,技法巧妙高超,整体韵律生动。创作中他善于运用明暗色调的对比以及跳跃流动的线条用以烘托整体画面的运动感。他的油画《蝶影》系列,《海边情影》及《惠安女》系列等,都是运用西方古典技法揉进中国民族元素,中西合璧,清新流畅不失典雅,庄重大方而又洋溢着闽南风情,激情四射和积极向上的地域情趣没有丝毫雕饰的痕迹。

曾国柱热爱家乡,故乡的美好记忆总是流露笔端。诸如他的油画作品《缝纫机》、《开路先锋》、《灯笼》、《马灯》等,总会给人以灵魂的震憾与冲动。岁月匆匆,这些被时光遗忘的物品总能勾起游子对家乡故园的怀恋。

曾国柱的绘画体裁广泛,缘于他丰富的人生阅历。他在美国纽约艺术博览会上参展的油画《斗牛》,在第六届中国西部大地情参展的《草原春色》以及2009年在上海大东方当代油画作品展出的油画《兵马俑》等都受到了艺术界的极大关注。

追求西方古典主义绘画精髓与中国传统绘画技法完美融合一直是画家曾国柱30年来孜孜以求的创作思路和绘画风格,他始终不渝地坚持自己的艺术主张和创作方法,从不随波逐流。他说,如果他也跟随着别人去迎合所谓上流社会喜好,哗从取宠,或是去商业界画瓷器,也许他早就衣食无忧了。一个画家没有道德底线和艺术追求,就不算一个真正意义上的艺术家。曾国柱饱经沧桑,性格内向,他的作品也多运用深沉、厚重的作画风格,内心充满了纯朴的农民情结和强烈的乡土文化气息。他对家乡传说中的惠安女子有其独到的眼光和见解。他说,时代变了,虽然家乡的惠安女随着社会变革而融入了大都市,甚至他们的服饰也变了,但惠安女子那种血脉中善良和吃苦耐劳精神是无法改变的。所以画家作品中的人物总是稳重大方,美丽善良,体现了画家内心对闽南乡间生活的向往,对乡情乡音的讴歌和对淳朴农民辛勤劳动的尊敬与礼赞。正如梵高所说:“我要让画面的美出自我的内心,而不是出自颜料。”这正是画家曾国柱独特的艺术个性和风骨。30年来,他从寂寞困顿中一路走来,从未放弃自己的艺术信仰,他习惯屈尊于社会的底层,在浮躁喧嚣的艺术界独善其身。

有人说画家曾国柱的作品像流落民间的玉璞,像地宫中冰冷的兵马俑,只有那些慧眼独到之人才会感受到其作品深藏不露的熠熠光辉。他的油画作品《兵马俑》系列之《静夜思》,仿佛就是他的自画像,他那夺人魂魄的油画作品《膜》,仿佛就是画家向这个世界发出的沉闷而又无声的呐喊……