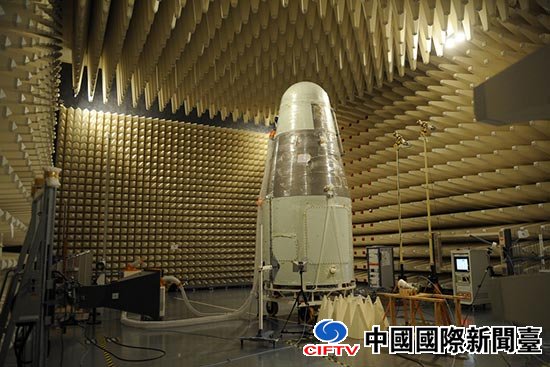

图:正在调试中的实践十号卫星/新华社

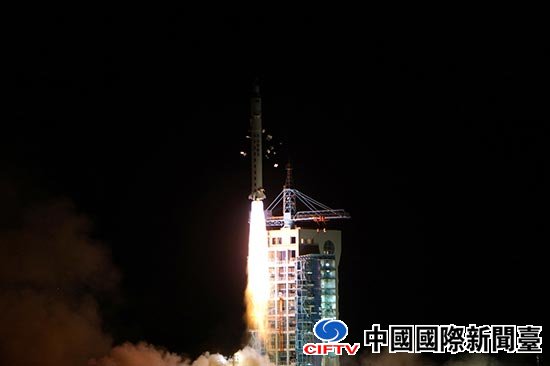

中国国际新闻台(www.ciftv.com)据大公网4月7日讯 4月6日1时38分,中国首颗微重力科学实验卫星“实践十号”返回式科学实验卫星,由长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。实践十号将在太空中完成19项微重力科学和空间生命科学创新实验,为动物以至人类在太空环境中生殖发育健康迈出探索步伐。

据新华社、中新社报道:实践十号是中国科学院空间科学先导专项首批立项研究的科学卫星之一,其科学任务是研究并揭示微重力和空间辐射条件下的物质运动及生命运动规律,取得创新成果。

实践十号卫星首席科学家、中科院院士胡文瑞介绍,微重力是某种意义的“失重”,太空环境的重力仅是地球的10^-6。尽管可以在地面利用数百米的高塔,或是“抛物线飞机”、“探空火箭”等平台进行微重力实验,但因时间较短,难以进行生命实验。

2实验联同欧日合作

实践十号利用中国成熟的返回式卫星技术,在轨道上利用太空中微重力等特殊环境完成19项科学实验,涉及微重力流体物理、微重力燃烧、空间材料科学、空间辐射效应、重力生物效应、空间生物技术六大领域。

其中有2项为国际科学实验合作,与欧洲空间局合作进行的实验项目是“微重力条件下石油组分热扩散特性的研究和Soret系数的测量”。与日本宇宙航天研发机构合作进行的实验项目是“多种空间熔体材料科学实验”。

“选择这些科学实验有两项标准,首先是创新,其次是可行。”胡文瑞说,“我们绝不会重复别人的实验,所有科学实验均具有创新性”。

运转约15天回收舱降内蒙

据介绍,8项流体物理和燃烧实验将在留轨舱内进行,另外11项科学实验将在回收舱进行。实践十号设计寿命为15天,回收舱将在轨工作若干天后,按照预定程序返回地球,将在内蒙古四子王旗?陆。留轨舱则继续在轨工作3-5日后,舱段将坠入大气层烧毁。

胡文瑞说,回收的11台科学实验载荷及实验样品将交付科学应用系统,部分空间生命科学样品将与地面对比试验结果进行比照。留轨舱内的8台有效载荷将继续开展留轨阶段空间科学实验和拓展实验。

实践十号卫星工程由中国科学院国家空间科学中心抓总负责。该中心主任吴季表示,实践十号将揭开盖在物质运动规律和生命氧化规律上的重力场“面纱”,具有科学意义和潜在的应用意义。

中国航天科技集团公司第五研究院抓总研制卫星系统及卫星平台。科学应用系统由中科院力学所负责,19个科学实验项目由中科院11个研究所和6所高校承担。

6日1时38分,实践十号返回式科学卫星成功发射/中新社

实践十号部分重点实验

一、小鼠胚胎太空发育

有外国研究报告指,在太空微重力等环境下,哺乳动物正常的胚胎发育可能会受到阻碍。这次,中国将利用返回式科学实验卫星,以小鼠早期胚胎为研究对象,观察在微重力情况下,哺乳动物胚胎能否和在地球上一样正常发育,揭示空间环境条件下动物早期生命活动规律,为未来长期太空飞行中保障人类生殖发育健康提供科学依据。

二、太空物料着火测验

载人空间飞行存在多种潜在的安全风险,其中航天器舱内火灾事故最为严重。这次实践十号计划开展的“导线绝缘层着火实验”和“典型非金属材料着火实验”,会在特殊的设备中引燃,观察微重力条件下特定材料的着火和燃烧特性,了解环境流动、氧气浓度和材料形状等因素对火焰传播的影响规律,为今后载人空间飞行探索更安全的防火规范。

三、辐射及微重力对基因影响

空间环境中的高放射性辐射和微重力是人类空间活动面临的两个有害因素,对危害性作评估并寻找应对方法,才能保证人类长期空间活动的顺利进行。实践十号搭载了3个生物辐射盒,携带了水稻种子、拟南芥种子和线虫等样品,研究空间辐射引起生物基因组变化和空间辐射损伤的分子网络调控。另外以小鼠细胞和果蝇为样本,定量研究空间辐射对基因组稳定性方面的影响。

四、太空燃煤助力资源利用

美国空间站十大成果之一,就是通过棉花团点燃观察到“冷焰燃烧”,而这一低温状态下的燃烧是地面无法看到的。此次“煤燃烧及其污染物生成实验”也期待看到微重力条件下煤的“冷焰燃烧”实验效果。实验将选择2至3种中国典型煤种,在装置中点燃,观测不同条件下的单个球形煤颗粒和煤粉颗粒群的燃烧全过程。这对完善煤燃烧理论和模型,帮助人类更好利用煤炭资源有重要意义。

“流动实验室”独具优势

图:实践十号搭载的实验项目曾在国家微重力实验室的百米微重力落塔进行初步验证/资料图片

中国计划在2016年发射天宫二号空间实验室,在2022年前后建成载人空间站。但在专家看来,“流动实验室”独具优势。

首先是达到理想的微重力环境。实践十号卫星首席科学家、中科院院士胡文瑞说,载人空间站首先要保证航天员的健康和安全,且有人员活动或机械运转产生的干扰,达不到微重力环境要求。

其次是机动性更强。此次发射前8小时才安装最后一个载荷。实践十号卫星科学应用系统总设计师康琦解释,这是一项生命科学实验,“要最大限度地排除地球重力的影响”,另外也可及时把生命科学实验结果送回地球。

第三是有双舱实验环境,如这次的燃烧实验不适宜在载人空间站进行。但这又是研究卫星、飞船等航天器内部起火的关键项目。实践十号留轨舱就将完成这些实验。

中国科学院国家空间科学中心主任吴季表示,若要从航天大国走向航天强国,必须转变重技术、轻科学的做法。此次实践十号卫星将极大提高中国微重力科学及空间生命科学研究的整体水平,为未来空间环境的开发利用提供创新知识。

时隔10年 再射返回式卫星

图:实验人员正进行实践十号卫星有效载荷分系统联试/网络图片

自中国启动返回式卫星研制计划以来,中国航天科技集团公司第五研究院在40年间研制了7个型号三代返回式卫星,应用在城乡规划、水利建设、地质资源勘探等领域。随着空间信息技术的发展,返回式卫星的任务减少。而这次实践十号是继2006年发射实践八号后,时隔10年中国再度发射返回式卫星。

五院实践十号卫星总设计师赵会光表示,在中国航天器研制史上,返回式卫星起步早、实施次数多、成功概率高。2006年,返回式卫星被赋予空间育种的新使命。“返回式卫星有着独特优势,比如生物实验、生命科学实验和科学搭载实验,在轨实验后都需要返回地面进行直接分析。”他说。

赵会光介绍,针对实践十号完全聚焦于空间科学领域的特色,研制人员在热控、微重力、供电能力、回收保温等方面进行升级。比如对控制系统和推进系统进行“换血”,使用一体化红外地球敏感器、一体化太阳敏感器等。再如为舱体制备了防摩擦和耐热的特殊材料。

五院院长张洪太对中新社记者说,中国航天工作者研制空间微重力卫星平台的相关技术已达到世界先进水平,可适用于不同用户的需求。“下一步,我们将大力发展航天器产品低成本技术和可重复使用技术,继续发展返回式空间科学实验卫星和更高分辨率的返回式遥感卫星。”他说。