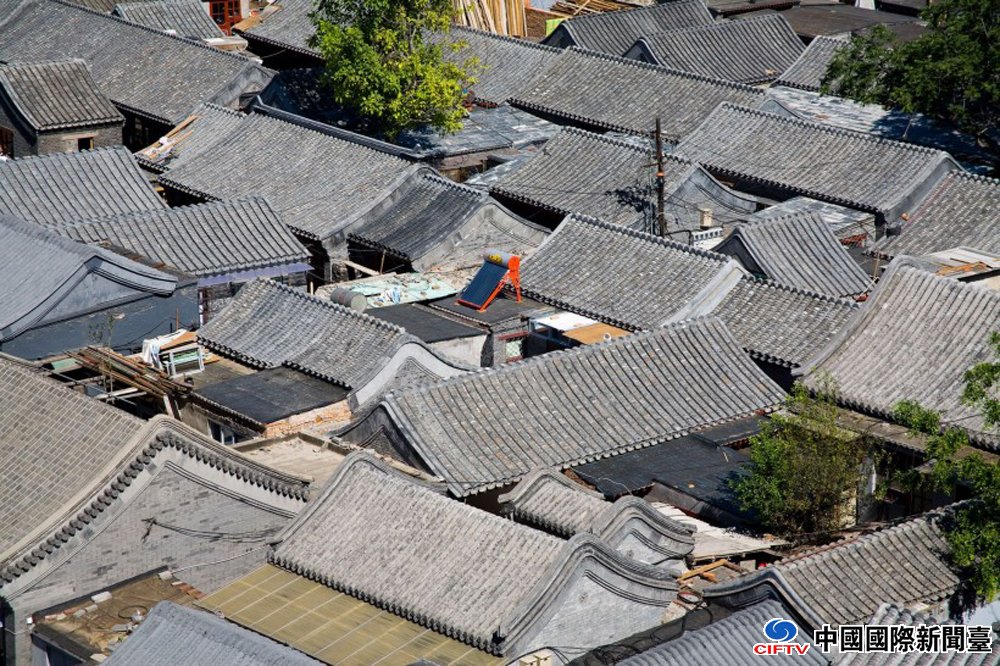

图:胡同是北京城的文化之脉/大公报记者张宝峰摄

中国国际新闻台(www.ciftv.com)4月29日讯(记者谭笑、张宝峰)“左边就是宋庆龄故居,再有个三分钟就到银锭桥咯!”白色对襟衫、黑色灯笼裤、千层底布鞋、手拿湿毛巾,一身“职业装”的车伕老张一边踩着三轮车,一边给记者介绍途经的景点……在北京后海,花上不多的价钱,坐在老式遮阳篷人力车上,穿梭在青砖灰瓦的胡同里,“八百年古都风华,燕京城闾巷交错”的传奇故事如曲乐般徐徐入耳,撩动心弦。

在北京,有一句老话叫“大胡同三千六,小胡同赛牛毛”,说的是这座城池与胡同交织相融的关系。

围绕着后海老胡同片区,你既可以去恭王府感受王府奢华,也可以在荷花市场的酒吧小酌一杯,你会看到各国游客漫步湖边,也能遇上提笼架鸟的居民悠闲散步。你也可以租一条脚踏船泛船后海,还可以和在后海野泳的街坊们切磋泳技;再登上中轴线最北端的钟鼓楼,远远看到翻着金光的建筑,就是春日里的紫禁城。

在北京二环内的钟楼脚下,年逾六旬的何大爷瞇着眼,咀着烟嘴儿,口中腾出一股青烟。“中国人最讲一个‘人气儿’,住房子也要接着‘地气儿’,这胡同里的生活最有那股子人情味儿。”何大爷告诉记者,虽然楼房舒服方便,但老北京人还是稀罕胡同深处的熟人大院。

九旬老人“恋”千岁胡同

“你看,这个院子,是极少见的西房为上,而且都上百年了。再看那个院子,以前有个门楼的,后来拆了……”介绍起胡同里四合院的变化,何大爷如数家珍。

按照社会学理论,胡同是典型的熟人社会。东家几口人,西家有什么事,老邻居都一清二楚。“平时出门买菜,见面打招呼,有事都能彼此照应,咱们过的就是这个热乎劲儿。”何大爷笑?说。

同样眷恋胡同的还有张奶奶。“这可是一条将近1000岁的老胡同啦。”年近九旬的张奶奶颤颤地说。位于北京西城长椿街国华商场后一条名为三庙街的胡同,是北京城最古老的胡同。据考证,三庙街胡同的歷史可追溯至辽代,距今已有900多年。听当地居民说,在辽金时期,三庙街胡同就相当于今天的西单、王府井,相当繁华。

“每天,我都要来回走上几趟。”张奶奶自小就在这里长大,她说,胡同里既安静又安全,不像外面吵得慌。只要在胡同转悠转悠,自己的心里就舒坦敞亮。

不久前上映的著名导演冯小刚主演的电影《老炮儿》里,在胡同里长大、天不怕地不怕的“胡同串子”让观众印象深刻,而这正是住在后海边上“90后”男孩左巍的生活写照。

90后难捨胡同味道

左巍回忆说,小时候父母不在家时,他就到邻居家吃“百家饭”;下雨天主人不在家,院里晾的衣服总会有邻居帮忙收;夜里有谁家老人病了,邻居都热心送病人去医院……这样的故事在胡同里代代重复,却很难在楼房出现。

如今,昔日的伙伴陆陆续续都“上楼”了,可左巍还是无法割捨这里。他还是习惯早上去麵点舖买一个麻酱烧饼,下班回家前从回民肉舖带一包现切的牛羊肉,嘴馋了就去小餐馆吃一碗地道的爆肚。夏天的傍晚,在院里的大槐树下,吹着后海颳来的阵阵清风,和全家人一起吃上一碗香喷喷的炸酱麵。

千馀条胡同陆续被拆

乍听起来,“大胡同三千六,小胡同赛牛毛”有些夸张,其实一点也不为过。据清代《京师坊巷志稿》,当时北京城就有胡同2000多条。到了20世纪40年代,《北京地名志》中记载的胡同已达3200条。而在1986年的《北京街巷名称录彙编》当中,北京胡同总数超过6100条。

北京文物保护协会会员陈光中告诉大公报记者,与高楼大厦相比,胡同之间的宽度较小,不会形成涡流,所以非常舒适宜居。此外,胡同里邻里相熟,院落间紧密相联,天然形成了一种既热闹又和谐的人文氛围。

然而,从20世纪90年代以来,为了配合城市化进程和现代化大潮,千馀条北京胡同陆续被拆或改建。

即使砖瓦不再,但对于北京来说,胡同的意义早已超越了交通衢道本身,它更像是老北京人生活的依託,北京城文化的脉络。它好似一座北京风情博物馆,记录着这座城市的发展变迁,展映着万千生灵的律动流涌。

金山银山不敌老房一间

图:胡同旧房子每平米价格多在十万元人民币以上/网络图片

11.4平米(约122.7平方尺),售价530万元人民币(约644万港币)。北京西城文昌胡同深处一个杂草丛生的院子里,一间仅能放下一张床的房子,被以相当于20公斤黄金的价格买下,更以每平米46万(人民币,下同)的单价创下了北京学区房单价的最高纪录。

当大多人对胡同“天价房”表示不理解时,住在胡同里的街坊们却一致表示“很正常”。胡同青年左巍告诉大公报记者,“金山银山也换不走我的平房。”

与长安街平行的平安大街连接了王府井、什剎海和南锣鼓巷,沿街有不少专业四合院房产中介。记者了解到,较为完整的独门独院,价格都在千万级别,修缮良好的完整四合院价格高达上亿。记者粗略估算,高端四合院均价在每平米30多万元。即便是破旧大杂院里的一间屋子,价格也都在每平米10万以上。

老北京人何大爷说,大部分平房居民都是工薪阶层,全家挤在20平米的房间里,若以每平米10万元计算,这间小屋只能换来200万元,却无法支付一套均价在400万元、位于北四环的80平米楼房住宅。

南锣鼓巷:重拾文化魂

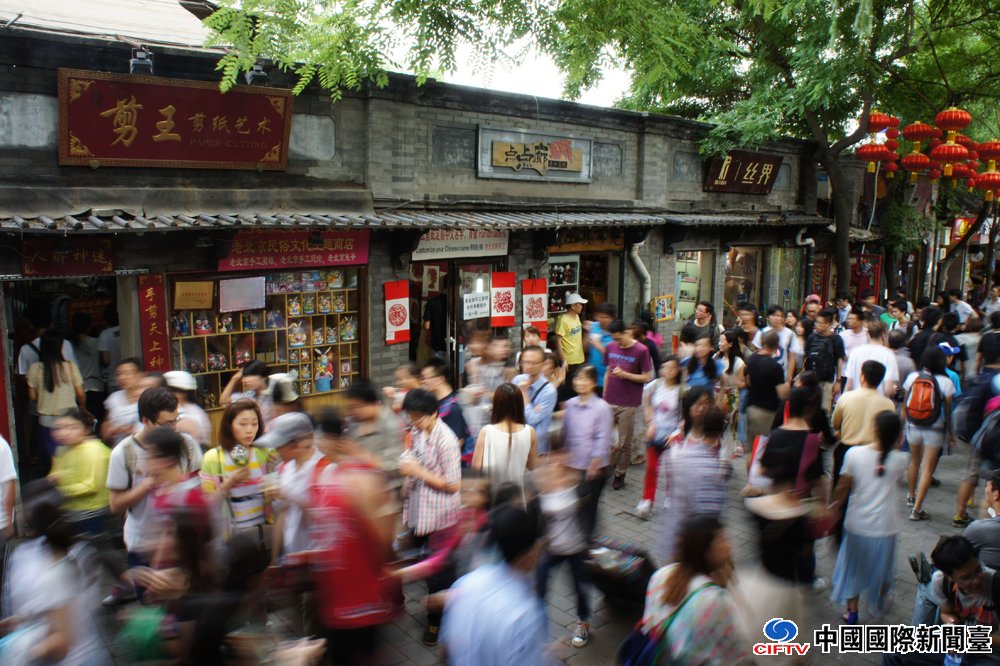

图:游人如织的南锣鼓巷/网络图片

在北京,若说起最著名的胡同,则非南锣鼓巷莫属。“蜈蚣状”的天然小巷、星罗棋布的特色店舖、美国《时代周刊》眼中“亚洲最佳风情地”之一、诸多外国元首来京必去之所……然而,就这样一条名声远播的胡同,不久前却主动放弃AAA景区资质。按照南锣鼓巷商会会长徐巖的话说,现在南锣鼓巷“商业味道太浓,丢了文化,丢了‘魂儿’。”

南锣鼓巷迄今已歷700馀年,这条与元大都同期建成的胡同,是规模最大、资源最丰富、保存最好的棋盘式传统民居区。

“我们是2011年12月开的店,当时效益还不错,最好的时候一天就能卖出5万多元的货。”在南锣鼓巷入口处一家服饰店舖里,店主季女士告诉大公报记者。店舖主要经营各色锦缎围巾,时尚的材质、现代的缝纫、中国风的纹路,凸显着南锣鼓巷融传统与现代于一体的气质。

就在2010年前后,名声日隆的南锣鼓巷迎来了游客的爆发式增长。随之而来的是房租飙升,很多老店选择离开,被各种酒吧、小吃店所取代。“这条巷子已经变味儿了。”从小就住在南锣鼓巷的康大姐说,原来老街的安然祥和、悠远沉静的氛围荡然无存。

北京作家协会会员、北京胡同研究者祁建表示,现代商业与古旧风貌必须保持在一个平衡点上。今天的南锣鼓巷,其商业色彩正使其原有的文化气息慢慢丧失,老街那种原初的安逸已经难以找寻。

徐巖介绍,暂停接待旅游团、主动申请“降级”是好事,这将给南锣一个静下来思考的机会。下一步南锣商户要自律管理,自动关停数十家有问题商户,逐步实现业态升级,最终走上健康发展轨道。

总布胡同文人荟萃

图:四合院别有洞天/大公报记者谭笑摄

在北京如今不起眼的一些胡同里,隐藏着很多歷史文化名人居住过的院落。

1913年,时任财政总长的周自齐,捐资修建了东总布胡同马路,这也是北京的第一条马路。1931年,梁思成与林徽因居住北总布胡同。30年代与梁思成夫妇毗邻而居的是金岳霖。在东总布胡同45号院,还住过一批著名作家:赵树理、严文井、光未然、刘白羽、萧乾等。

此外,吉安所左巷位于地安门里广化门街南,以前是明代司礼监署所在地。1924年溥仪被逐出皇宫后,张作霖手下将吉安所大院连同四面的红墙一起卖掉,从那时起这里成了民宅。1918年毛泽东曾在此巷8号小院居住。如今,仍常有游客慕名而来。

不少报人则钟情菜市口胡同。“五四”前夕著名报纸《晨钟报》(后改《晨报》)设此路西。李大钊是《晨钟报》主编并住在此。此外,北京最早的女学堂设此,中国女权和女学思想的倡导者秋瑾任教习。该所今为菜市口胡同小学。

近年,总布胡同梁思成、林徽因故居等众多名人故居陆续被拆除,引发各界强烈关注。三庙街胡同所在的三庙社区负责人告诉大公报记者,很多老胡同都有深厚的文化底蕴,若保留下来,其考古价值、旅游潜力都将大于拆除后的经济效益。