由大公报出品的六集纪录片《一份报纸的抗战》5月3日至8日在中央电视台第10频道晚间22:04分首播。该片以1931年至1945年大公报参与、推动、见证的中国抗战及世界反法西斯战争重大事件为线索,讲述了新闻界和文化界在国家民族危难之际的特殊贡献与担当。该片是中国第一部从新闻记者视角讲述抗战的历史影片,填补了中国抗战影片的空白,被国家广电总局列为“重大理论文献纪录片”。这部纪录片究竟展示了哪些鲜为人知的抗战故事?报界前辈在抗战期间有哪些惊天动地的勇敢之举?本报从今日起连载介绍。

明耻教战 报界先锋

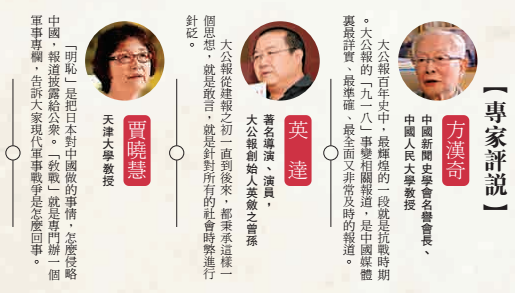

图:一九三二年,大公报开辟专栏“六十年来中国与日本”,由王芸生执笔,明国耻,救国难 纪录片截图

大公网5月4日讯(记者马浩亮)一九三一年,“九一八”事变爆发,大公报率先独家报道,并独家采访了张学良。事变三天后,大公报确定“明耻教战”的编辑方针,由王芸生主笔开办专栏,系统梳理了自一八七一年“六十年来中国与日本”的关系,揭露日本蓄谋已久的侵华行径,唤醒国人应对强敌入侵;创办《军事周刊》,由著名军事教育家蒋百里主持,教导国人学习军事。大公报成为报人抗战的先锋。

一九三一年九月十九日,天津大公报刊登了一则《最后消息》,总共八十个字,内容是:“据交通方面得到报告,昨夜十一时许,有某国兵在渖阳演习夜战,城内炮声突起,居民颇不安。铁路之老叉道口,亦有某国兵甚多,因此夜半应行通过该处之平吉火车,当时为慎重起见,亦未能开行。”这是国内外媒体对“九一八”事变的最早独家报道。“九一八”事变是中国抗战的开始。一九三一年九月十八日晚,日本关东军炸毁了渖阳柳条湖附近的铁路,反诬中国军队破坏,炮轰中国东北军驻地北大营,蓄谋已久的全面侵略东北开始了。

刊《最后消息》首报渖阳异动

当时,火车是东北与关内联系的主要交通工具。从天津市区通往渖阳的铁路称为北宁线。一九二八年,正是在这条铁路上,关东军炸死了奉系军阀首领张作霖。时任大公报总经理胡政之赴东北采访,发表《东北之游》通讯九篇,肯定了张学良掌权后的东北新气象。两个月后,张学良宣布“东北易帜”,南京国民政府在形式上统一全国。胡政之与张学良也建立了良好的关系。

一九三一年九月十八日下午,大公报已经得到了渖阳异动的蛛丝马迹。记者汪松年一直守候在天津铁路局的电话机旁。到十九日凌晨一点,他终于接到从渖阳打来的电话,随即向编辑部报告了事件的发生。当时大公报已经截稿,编辑部决定临时从版面上撤下一块,在第三版左下角刊登出了《最后消息》。

十九日一大早,正在北京的胡政之又赶到协和医院,第一时间独家采访了正在养病的张学良,写成了《本报记者谒张谈话》,这是“九一八”事变之后,外界首次看到张学良的态度。张在谈话中承认:“君来为访问渖阳之新闻乎,实告君,吾早已令我部士兵,对日兵挑衅,不得抵抗,故北大营我军,早令收缴军械,存于库房。”大公报以放大的粗黑字体刊出,举国震惊。

知日派“四不”方针办报

最早报道“九一八”事变的大公报,此后的命运也发生了重大变化。

一九〇二年,大公报由英敛之创刊于天津。从那时起,大公报就贯穿着一个主线|爱国。辛亥革命之后,报纸几经波折,一度停刊。一九二六年,吴鼎昌、胡政之、张季鸾三人促成了新记大公报的创办,确立了“不党,不卖,不私,不盲”的方针。仅仅五年,这份报纸就取得了骄人的成绩。一九三一年五月二十二日,大公报出版一万期。中外各界名流纷纷发来贺信,著名学者胡适称大公报“后生可畏”,当得起“中国最好的报纸”的荣誉。

“九一八”事变三天后,九月二十一日,大公报编辑部召开重要会议,提出“明耻教战”的编辑方针。之所以确定这一方针,与吴胡张三巨头的经历密不可分。三人都是留日学生,都是“知日派”,对日本的动向始终高度警惕。张季鸾在辛亥革命后曾任孙中山的秘书,参与起草了《临时大总统宣言》,但后来还是选择新闻作为自己的毕生事业。“九一八”事变前,张季鸾就陆续发表过《东北对外关系之前途》、《读日俄工业参观记感言》等文章,提醒国人应有危机意识。

教国人习军事御外敌

“明耻教战”方针确立后,大公报着手部署了两大措施。一是从一九三二年一月十一日开辟“六十年来中国与日本”专栏,每天一期,介绍日本在近代以来强加给中国的各种国耻,发出“前事不忘,后事之师!国耻认明,国难可救!”的号召,是为“明耻”;二是在一九三二年一月八日创办了《军事周刊》,向国民进行军事知识宣传教育,是为“教战”。

年轻的大公报编辑王芸生受命承担“六十年来中国与日本”专栏的写作。王芸生之子王芝秋说,从一九三二年到一九三三年,王芸生经常从天津跑北京,广泛搜集史料,查阅大量秘密档案和外交文献,耗费了两年多时间。王芸生提醒国人,日本每一步侵略都在为下一步侵略做准备。

《军事周刊》由著名军事教育家蒋百里主持,系统介绍了当时世界上先进的战争武器,以及防空和防化等方面知识,对全民国防教育和军队建设做出了积极贡献。一九三七年,大公报将蒋百里的文章汇编成书,起名为《国防论》,扉页上开宗明义:“万语千言,只是告诉大家一句话,中国是有办法的!”

《马占山之教忠!》吁国土必守

一九三一年十一月八日发生“天津事变”,大公报馆受到破坏只能搬迁,搬家期间的十一月二十日,大公报虽然只印了一个版面,却用了半版的篇幅报道黑龙江省被日军侵占这一重大新闻。十一月上旬,日军向黑龙江江桥地区发起进攻,黑龙江省政府代主席马占山率部节节抵抗,予敌以沉重打击,十八日弹尽粮绝,不得不撤出齐齐哈尔。江桥抗战打响了中国军队有组织抗击日军侵略的第一枪。十九日,齐齐哈尔陷落。当晚,马占山的通电传到了大公报社,张季鸾提笔写下了《马占山之教忠!》一文,义正辞严地指出:“中国今日处最危险之境遇,然有一绝对前提:外患必御,国土必守。历史上亡国多矣,断无拱手揖盗以亡者。”

《东北勘察记》揭伪满真相

一九三三年三月,长城抗战失利后,国民政府被迫与日军签署《塘沽协定》,默认了日本对东北三省及热河的占领。随后,伪满洲国成立一周年,日本报纸开足马力,向国际社会大肆渲染“王道乐土”。东北变成了什么模样?沦陷区的民众怎样生活?中国的报纸该怎样去反击日本的战争宣传机器?

一九三三年九月十八日,“九一八”事变两周年,大公报推出了一份“纪念特刊”,用四个版面刊登了一篇文章。这是大公报记者只身潜入东北、冒着生命危险换来的一份秘密调查报告。文章详细描述了在日军占领下东北各地民众的生活状况,向世人介绍了日本对东北的掠夺,披露了日军遍布东北各地的兵营,并介绍了日本殖民统治机关的组织架构。

这位深入虎穴的记者名叫陈纪滢。他从天津出发,要坐船到大连,途中被日本人扣押,后来设法逃脱,到达东北。他以邮局职员的身份为掩护,先后到过大连、渖阳、长春、哈尔滨和满洲里等地秘密调查。为逃避检查,陈纪滢往往趁着同事还没上班之前或下班之后,悄悄把稿件藏到邮包里。

一九三三年九月十六日,陈纪滢经由山海关回到天津。返回报社后,连夜写作,一口气写出了三万多字,两天后在大公报上发表。版面中央留下这样一段文字:“九一八事变转瞬两年,在这两年里不知道有多少忠勇的将士、忠勇的民众、忠勇的男女青年,惨烈地牺牲于强敌猛烈的炮火之下。一个民族应该延续他悠久的生命,一个民族应该表徵他伟大的精神。我们的心在跳跃,我们的血在奔流。”

这篇文章后来定名为《东北勘察记》。这是一份报纸向敌人投掷的炸弹,激励无数读者投身到民族救亡的洪流中去,为国家的未来寻找新的出路。