甘肃哈达铺纪念馆里毛泽东手持大公报的雕像\纪录片截图

中国国际新闻台(www.ciftv.com)5月5日讯 (记者 马浩亮)一九三三年长城抗战失利,日本进逼华北。大公报旅行记者赵望云用一支笔,素描了华北的残破,开创绘画“报道”的新方式。大公报记者范长江徒步上万公里考察西北,介绍了红军的长征及陕甘根据地的情况,深刻影响了外界对“中国的西北角”的认识。西安事变发生后,大公报总编辑张季鸾的社评,力透纸背,对事变和平解决发挥了重要作用。

一九三三年五月,日军侵占长城各口,华北门户洞开,平津危急。在张家口,冯玉祥组织了察哈尔民众抗日同盟军,举起抗日救亡的大旗。三个月后,日军入侵察哈尔,冯玉祥孤立无援,宣布解散同盟军,到山东泰山隐居。

赵望云开创绘画“报道”

这一年夏天,大公报旅行记者赵望云来到张家口,将每天的见闻用画笔画下来,用素描的画法表现了华北的面貌,发回报社,真实感不亚于新闻图片。赵望云是河北人,中国现代著名画家,后来他成为长安画派的创始人之一。

赵望云之子赵振川说,赵望云那时“每天是坐大车,走路,坐大车、赶夜店,然后夜店里歇下来,第二天天亮吃点儿早点,继续赶路,一路上的所见所闻,基本上都画出来。农村凋敝,灾民遍地的凄惨景象,通过绘画的方式表现出来了。在当时的大公报来讲,是首创。”

这些发表在大公报上的农村画,打动了同样是贫苦出身的冯玉祥。冯玉祥天天看大公报,看完后剪报,精心收集了赵望云的画,并将感想用他所谓的“丘八诗”写出来。一九三四年十二月,天津大公报出版《赵望云塞上写生集》,由赵望云和冯玉祥合作完成。

范长江历尽艰辛西北行

一九三五年九月二十日,大公报刊登了一篇稿件,题目是《成兰纪行》,作者“长江”,而后这位作者又陆续从西部发回了系列游记。由于这次远行,作者范长江开始成为中国新闻史上一位举足轻重的人物。

范长江在北京大学读书的时候,就多次参加后援队,奔赴长城前线。一九三五年,他加入大公报,向报社总经理胡政之提出,计划到西部考察,得到胡政之的支持。六月,范长江从成都出发后,一路跋山涉水,两个月后到达兰州。范长江之子范苏苏说:“他走的那些地方很多是荒无人烟的那个原始森林……到处是野兽,都很困难,经常连住的地方都没有;爬雪山的时候,到了山顶的时候,挑夫倒在地下死了,空气很稀薄。”

范长江用丰富的历史、地理、社会知识和敏锐的观察,让读者看到了大量丰富的信息。在甘肃卓尼县,范长江见到一位名叫杨积庆的藏族土司,这位“奇人”汉语非常流利,衣料从国外进口,且十分精通摄影。卓尼虽然偏远,但杨积庆长期与上海的外贸商交往,密切关注时局。

范长江将沿途掌握的一些关于红军的情况,透露给杨积庆。杨土司了解之后觉得:红军这个队伍不错,不是个土匪队伍。后来,红军从杨积庆的辖区经过。杨积庆没有听从国民党专员的命令,他下令开仓,为红军提供了三十万担军粮。

从兰州开始,范长江又继续西行,翻过祁连山,到河西走廊,他看到在军阀统治下,西北经济凋敝,民众生活困苦,而日本特务沿长城一线向西,已悄然渗透到内地。

一九三六年八月,大公报将范长江的西北考察系列通讯汇编出版,书名叫《中国的西北角》。范长江在序言中写道:“日本之攻略西北,不是借地防赤,也不是简单的领土扩张,而是一种非常狠辣的对华军事大策略的实施。记者希望大家用这样的眼光来看中国西北角。”

一九九一年,中国设立范长江新闻奖,成为新闻界最高荣誉。而范长江深入生活的写作方式也一直在影响着大公报。近年,大公报经常组织香港大学生“重走范长江之路”,希望这些未来的记者能够在深入调查中,学会独立观察,独立思考。

大公报道影响长征路线

“他们最有利的出路,是北入甘肃。即以甘肃西南境之夏河、临潭、岷县、西固为目标,进入洮河与大夏河流域。然后或转陇南以出陇东,会合徐海东,更北接通陕北刘志丹,进入宁夏及陇西甘凉肃一带。”这篇文章名为《岷山南北剿匪军事之现势》,发表在一九三五年九月十三日、十四日的大公报上。文中的“他们”,指的是正在长征的中央红军。

从成都到兰州途中,范长江与红军队伍若即若离。他一边开展社会调查,一边了解红军长征的情况,因此做出了中央红军即将过草地北上与刘志丹、徐海东会合的判断。一九三五年十一月,范长江发表《从瑞金到陕边:一个流浪青年的自述》,通过一名红军战士之口,首次勾勒了红军长征的全过程。到达兰州后,范长江又到甘肃庆阳一带,调查了陕甘根据地的情况,在大公报上发表了《在陕北甘东边境上》,对这片根据地做了首次报道:“自刘志丹开始活动以后,情势大不相同。刘为保安人,最熟悉地方农民痛苦,所有他的活动有目标、有方法、有组织。”

一九三五年九月十八日,红军长征抵达甘肃南部小镇哈达铺。从一九三四年长征开始,红军一直在找一个落脚点。此时,红军将士在哈达铺邮政代办所找到的一批报纸,影响了历史的进程。这批报纸中的几份大公报上,刊载了徐海东与刘志丹会师的消息。

这些内容引起毛泽东的高度重视。四天后,中共中央在哈达铺召集会议。在会上,毛泽东抖落着大公报,宣布了他的决定:“我们要到陕北去,那里不但有刘志丹的红军,还有徐海东的红军,还有根据地!”到陕北去,改变了红军的命运。

一九三六年四月一日,大公报上海版创刊,形成了一南一北两个阵地,共同评议时局,呼吁爱国抗日。

范长江继续沿长城一线考察,到达百灵庙。这个内蒙古长城脚下的小镇,当时属绥远省管辖。一九三五年,日军侵占这里,构筑坚固阵地,力图长期据守。一九三六年十一月十五日,日伪军五千馀人向绥东门户红格尔图镇发动猛攻。绥远省主席兼第三十五军军长傅作义率部与敌拼杀七天七夜,打退进犯。十一月二十四日傅作义率部进攻百灵庙的守敌,至十二月三日共歼敌两千馀人,一举收复百灵庙。大公报采用三十三期特刊连载共一百二十幅图片的形式,完整报道绥远。

张季鸾社评 助解西安事变

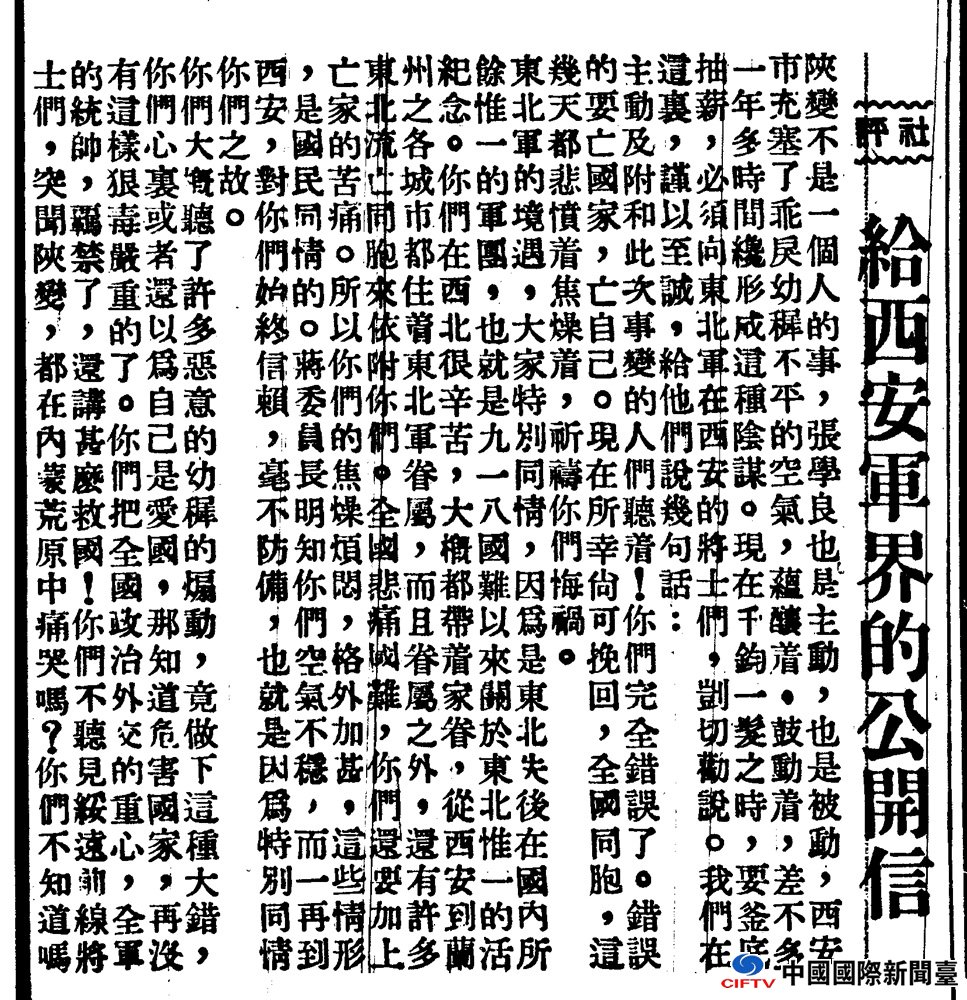

图:张季鸾撰写的社评《给西安军界的公开信》\资料图片

今天,在西安华清池的纪念馆内,仍保存着一份蒋介石“密嘱”,内容是要陕西省政府主席邵力子通过驻陕大公报记者发表消息,罢黜张学良和杨虎城的兵权,由卫立煌、蒋鼎文取代。落款日期是一九三六年十二月九日。

这份“密嘱”在第一时间送到了大公报记者的手中。在公开见报之前,张学良提前获知内容。十二日,“密嘱”见报的当天,西安事变爆发,张、杨扣押了蒋介石。

身在上海的大公报总编辑张季鸾忧心忡忡。他连续撰写了四篇社评,呼吁和平解决。在十二月十八日的《给西安军界的公开信》一文中,张季鸾一方面对东北军将士寄予同情,另一方面奉劝“大家同哭一场!这一哭,是中华民族的辛酸泪,是哭祖国的积弱,哭东北,哭冀东,哭绥远,哭多少年来在内忧外患中牺牲生命的同胞!你们要发誓,从此更精诚团结,一致的拥护中国。”国民政府把大公报翻印数十万份派飞机空投西安。大公报的社评对事态发展产生了重要影响。

一九三七年初,范长江进入动荡不安的西安城。在杨虎城公馆,他得到周恩来同意,到延安采访。经过周密安排,二月七日,范长江秘密进入延安。后来,他将所见所闻写成了一篇《陕北之行》。二月二十五日,大公报全文发表了范长江关于西安事变的独家报道│《动荡中之西北大局》,详述事变的起因和经过,向国人通报了中共建立民族抗日统一战线的主张。

范长江之子范苏苏说:“那天正是国民党三中全会开幕,蒋介石看了特别生气。文章发表后,毛泽东给范长江写了一封亲笔信说:‘你的文章我们都看到了,深致谢意!’当时毛主席很谦虚,称‘弟毛泽东’,实际上主席比我父亲大很多。”

一九三七年四月五日,清明时节。在陕西省黄陵县桥山之巅,国共两党派出代表共同祭奠黄帝陵。在外敌入侵、山河破碎的紧要关头,新的长城已悄然筑成。