编者按 中国发展一日千里,为了全面、系统、准确地讲好中国故事、传播中国声音,让世界更好地读懂中国,本报自今日起推出“奋进中国”专栏,重点报道国家政经、军事外交、科技民生等领域的大事件、新成就,展示国家日新月异的新气象。希望有助于读者对国情的全面了解,增进民众对祖国的自豪感,共同为实现中华民族伟大复兴团结奋进。

图:嫦娥三号着陆器和玉兔月球车模拟演示项目亮相北京科技周/新华网

大公网北京5月16日讯(记者 周琳 实习记者 张帅)暗物质粒子探测卫星、中国散裂中子源、郭守敬望远镜(LAMOST)、500米口径球面射电望远镜工程、“科学号”海洋科考船……这些听上去距离民众日常生活甚远的“科学重器”,14日首次在北京科技周上展出。“科学重器离百姓并不遥远,就像暗物质的探寻一样,它时时刻刻包围着我们,等待我们发现。”中科院国家空间科学中心科普主管陈亮对大公报表示。

在本次北京科技周的“科学重器”专区,展出了目前中国最新、最高端、最前沿的科技成就。这些被称为“科学重器”的大科学装置,不仅是为科学家探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统,也是经济社会发展不可或缺的技术基础,对民生的改善不断显现。记者发现,这次展会为让观众能充分了解和体验科技创新,由“不懂”到“懂”,还首次邀请一线科技工作者亲自为观众科普讲解。

在众多负责天文观测的望远镜中,中国自主研发的郭守敬望远镜(LAMOST,大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜)这艘备受瞩目的“天文光谱航母”,已在浩瀚的星空中发现462万恒星,远超世界其他项目,坐实了“光谱之王”的宝座。

“光谱之王”再拓光束接受面

在展览现场记者看到,LAMOST的独创型结构并不同于一般的天文望远镜圆顶。它由反射施密特改正板MA、球面主镜MB和在中间的焦面构成。MA的圆顶围挡为一带球冠的圆柱形,上部可向东西移开;焦面到MB围挡为一卧式长通道,开有百叶窗。据了解,观测时,天体的光经MA反射到MB,再经MB反射后成像在焦面上,通过焦面仪器进行分光、探测和记录。

LAMOST运行和发展中心负责人表示,目前LAMOST稳定运行,最近将申报项目升级,将焦面板变小,增加光束接受从四千根到五千根,保证它在一段时间内都是光谱录取率最高的光学望远镜。

此次亮相的中国散裂中子源(CSNS)科研平台,建成后将是中国最大的科学装置。中科院高能物理研究所散裂中子源工程师骆宏告诉大公报,散裂中子源全球只有四台,各国研究的需求很大,有的时候还排不到。基于这个科研平台,可研发军工、航天等多种材料。由于涉及军工,以前只能使用国外机器研究,不易于保密。只有靠自主研发,才能摆脱受制国外的情况。

骆宏说,目前,中国的散裂中子源设备国产化率达到96%。辅助设备区已于两年前建设完成并交付使用,主装置区所有基建工作今年内可完成,并将在未来增加到20台左右。

“科学号”助扞卫海洋主权

被称为中国最先进的海洋科考船“科学号”也在此次科技周上展出。记者看到,与老一代科考船购买外国船体,改造后加装科考设备不同,“科学号”配备了七大船载科学探测与实验系统,搭载了全海深多波束测深系统、多道数字地震系统、缆控水下机器人(ROV)、等多种国际先进的探测设备,堪称“大洋移动实验室”。

“科学号”助理工程师孙永坤表示,除了应用于科学研究,科学号也在中国海洋主权上发挥着重大作用。“科学号”多次开赴钓鱼岛、冲绳开展海洋研究,宣示主权,也通国地形扫描技术应用于军事。 自主研发前沿科技 “科学重器”长国人志气

京科技周展“科学重器”

1.“科学号”海洋科考船

具有全球航行能力及全天候观测能力的中国国内综合性能最先进科考船,配备海洋大气、水体、海底、深海极端环境和遥感信息现场验证等五大船载探测系统。

2.FAST工程

备受关注的500米口径球面射电望远镜(FAST)工程,是世界最大口径的射电望远镜,相比号称“地面最大机器”的德国波恩100米望远镜,灵敏度提高约10倍。

3.中国散裂中子源

研究中子特性、探测物质微观结构和运动的科研装置,预计总投资22亿元人民币,建成后将是中国最大的科学装置、位列世界四大脉冲式散裂中子源之一。

4.暗物质粒子探测卫星

目前世界观测能段范围最宽、能量分辨率最优的暗物质粒子探测卫星“悟空”,可探测高能伽马射线、电子和宇宙射线。

5.郭守敬望远镜(LAMOST)

目前光谱获取率最高的天文望远镜,已成功获取高质量恒星光谱462万个,比世界上所有已知光谱巡天项目获取的数据总数还要多,被誉为“天文光谱航母”。

寻“暗物质” “悟空”最劲

神秘的暗物质究竟在哪里?当今世界上最先进的探测设备又是什么?14日在北京科技周上亮相的中国暗物质探测卫星为人们揭晓了这一答案。大公报记者了解到,这款由中国独立研制的卫星是目前世界上观测谱系最广、分辨率最优的“暗物质”探测设备,而且它还有一个非常中国风和帅气的名字─“悟空”。

中科院国家空间科学中心科普主管陈晨告诉大公报,“悟空”自去年12月顺利升空后,入轨非常正常,现在已经传输回来一部分数据。在头两年完成数据的广泛采集后,这款卫星将在第三年对数据进行分析处理,到时候,卫星将提示科研人员什么地方可能存在“暗物质”或者高能射线。“与国际相比,中国这款卫星是非常先进的。”陈晨说,从理论上讲,中国这款“暗物质”探测卫星很可能会有重大发现。

在本届北京科技周上,除了神通广大的“悟空”,中科院国家空间科学中心还带来了另一条让其他国家“鞭长莫及”的“神链”─东半球空间环境地基综合链监测子午链。这条简称“子午链”的组合观测站可探测空间环境,为中国的载人航天、探月工程以及各种卫星发射活动提供精准的数据支持。

“现在这条链子已经是全球跨度最大的,它跨越了130°的纬度。”陈晨告诉大公报。按计划,中科院希望在“十三五”期间开展二期工程,将子午链同时向北向南延伸,形成闭合,变成更加强大的“子午圈”。

航天员出舱体验 九岁童:有种自豪感

图:航天员出舱虚拟体验项目/网络图片

北京科技周14日拉开帷幕。虽然小雨淅沥,但没能挡住人们对科学的热情。从摇摆单车到太空战斗机,从深海潜艇到宇宙飞船,陆海空各路科学体验项目齐齐登场,让孩子们大呼过瘾。

在航天员出舱体验区,孩子们可以体验到真实的神舟系列飞船航天任务全过程。戴上虚拟现实头盔,坐在特制的座椅上,操控手柄模拟手控交汇对接,完成神舟七号飞船的宇航员翟志刚出舱任务。

“很晃!头有点儿晕,但是很激动!”9岁的黎晓体验后告诉记者,“飞船”从地球起飞后晃动得很厉害,经过一段时间后到了太空,飞船静止下来,出舱口的盖子打开,他经过漫长的过程完成出舱,这时另外一名宇航员递给他国旗,“有种自豪感”。

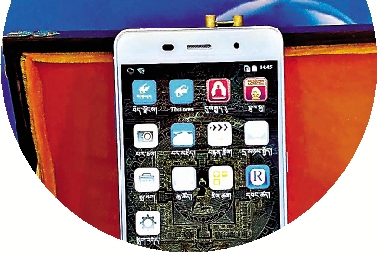

藏PHONE架汉藏沟通桥梁

14日,国务院副总理刘延东宣布2016年全国科技活动周暨北京科技周启动。解说员李可佳告诉大公报,在现场,一款安装藏语系统操作的手机“藏PHONE”吸引了刘延东驻足观看,藏民使用这款手机跟汉人聊天时,系统将自动把语音转为汉语。“虽然现在多数手机已携带翻译器功能,但是翻译器有时是不准确的;相比之下,‘藏PHONE’本身就依靠藏语开发,转译汉语相对会更准确。”同时,因藏民多信佛教,“藏PHONE”还与统战部合作,特意推送有关活佛的专门新闻。李可佳称,第一批“藏PHONE”5月下旬开始发售。

车萝卜解放司机双手

“你正开着车,手机 传来老板的电话,接还是不接?好友发来微信,怎么回?”车主们常会遇到的问题,在北京科技周上有了解决方案。北京创业公社负责人介绍,新研发的“车萝卜”─智能车载机器人“Car Robert”,能够实现全流程语音操控设置导航、接打电话、收发微信、点歌听歌,从而完全解放双手。“车萝卜”是一款基于HUD+语音操控人机对话的智能车载机器人,通过放置在方向盘正前方仪表台上的HUD透明投影屏,可以将投影成像位置延伸到前挡外的路面上,驾驶者在看路同时可以方便安全地看到信息。

大公报5月16日 A4版