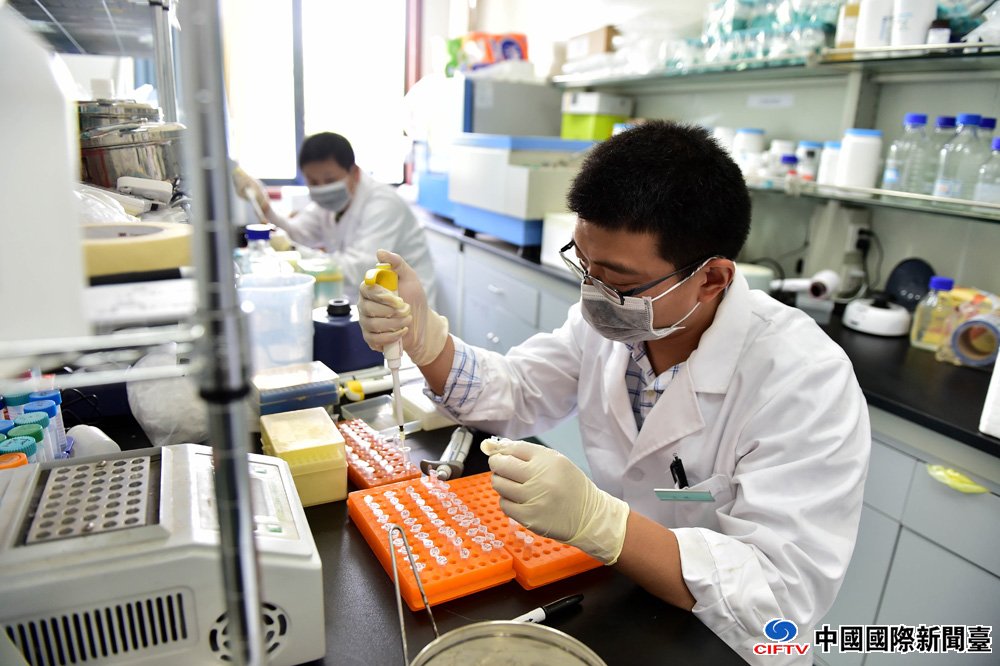

两地工程院谏言将香港专家和高校纳入国家科研创新体系。图为中科院科研人员正在做研究 资料图片

大公网6月1日讯 (记者 刘凝哲 谭笑 石华)中央吹响建设创新型科技强国的号角,香港该如何抓住战略机遇备受关注。中国工程院和香港工程科学院日前联合起草《香港及珠三角地区创新科技产业发展建议书》,并拟于近期上报国务院和港府。建议书起草人之一陈清泉院士在接受本报采访时透露了报告相关内容。报告建议,中央政府应增加资金投入促进香港与深圳广东的融合,建立应用型的研发人力资源库,开展各种主题创新科技研究。同时,将香港高校及专家充分纳入国家科研创新体系,国家各种科研计划适当地向香港学者开放,让他们可以参与研发工作。

“当前,香港迫切需要进入一个通过创新的模式推动香港经济发展的新时代”,报告建议,通过可行性整合政策,将香港优秀科技人才融入到国家现代化发展中,把香港青年吸引到粤港以及国家转型升级的大舞台上。

建议书近期拟上报中央

中国工程院和香港工程科学院在2015年举办了“香港及珠三角地区创新科技产业高端论坛”,聚集两岸三地、新加坡和韩国的院士和专家,探索如何将香港珠三角地区的专家智慧和地区资源整合,有效促进未来香港珠三角地区科技产业发展。在上述讨论基础上,陈清泉院士等人起草了这份建议书。

报告坦言,自2000年以来,香港经济上一直没有成功迈向知识型经济,开拓创新科技方面未能迎接世界潮流。香港缺乏成功的高端产业,需要开放创新,需要利用科技创新的生态系统来支持现代化经济的进一步发展。报告认为,香港与深圳在创新资源上极强互补,“如果我们能够共同去创造合作的平台和机制,将是一个非常好的双赢局面”。香港工程科学院和中国工程院可联合引领起这个发展,为香港和珠三角地区创造巨大的科技创新发展引擎。

搭建港粤创新生态体系

为此,中国工程院和香港工程科学院联合建议,香港应建立一个学术创新科技应用组织,搭建港粤综合创新生态体系。重大科研基础设施互联互通,如国家超级计算深圳中心、国家基因库、广州“天河二号”国家超级计算中心、东莞中国散裂中子源、大亚湾中微子实验站共享。香港政府也应投入配套政策来激励和支持香港学者参与利用这些“大科学”科研工具和设备,从而提高本港的基础科研实力。有效鼓励香港学者参与到国家前沿的科学计划,共建国家级科研产业转化平台。

报告指出,科技创新发展的一个重要因素靠人,但香港如何吸引最好的技术人员、最好的工程师、和最好的企业家?建议在港深边界处建设一个科学园区,为科技人才创造良好的居住环境,尤其是他们的整个家庭乐居于此。同时,有效鼓励香港学者参与到国家前沿的科学计划,共建国家级科研产业转化平台。

陈清泉:冀纳港入珠三角创新区

著名电机电力驱动和电动车专家陈清泉,曾担任香港工程科学院副院长,是中国工程院首位香港院士。他常年关注香港与内地科技创新交流合作,并参与起草两地工程院联合《香港及珠三角地区创新科技产业发展建议书》。

在北京参加“科技三会”期间,陈清泉表示中央领导的讲话令他备受鼓舞,并希望建设珠三角区域经济创新示范区将香港的发展纳入其中。

习近平在“科技三会”上,向全国科技工作者提出五点要求。陈清泉认为,香港在这方面都大有可为。在“一国两制”的背景下,香港在引进外籍高端人才等方面有着很大优势,有助于国家科技创新战略的实施,“香港的桥梁作用不会消失”。

陈清泉说,中央领导在讲话中谈及要在珠三角等地建立区域经济创新示范区。他希望在建设过程中考虑到香港的发展。香港与珠三角有很大互补性,香港科研人才济济,但社会科技需求很少,内地则有很大的科技需求。内地的科技市场,将为香港青年提供更好的平台和出路。

“中国是全球发展最快的国家,也是全球重大挑战的主战场”,陈清泉说,持续性的能源、清洁的水、人口老龄化、网络安全以及城镇化等都是中国将面临的任务。中国是对科技需求最大的国家,但科技高端人才仍然密集在西方。香港在这方面可以发挥充分作用,参与国家科技创新战略。

唐本忠:两地科研应借鉴互补

全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协代表大会在京召开。中国科学院院士、香港科技大学讲座教授唐本忠在接受大公报专访时表示,香港与内地在科研体制的建设中相互借鉴、优势互补,将会助力中国科研事业的快速进步。

刚刚从“三会”会场出来的唐本忠对大公报记者说,这次的“科技三会”,体现了中央政府对建设创新型科技强国的重视,作为科技工作者,他直呼深受鼓舞,并感责任重大。

唐本忠表示,此次大会上,中央领导在科技工作上的讲话涉及到科研工作中的方方面面。他以科研体制改革为例,习近平在“三会”讲话中表示,要深化改革创新,引领科技体制及其相关体制的深刻变革。唐本忠说,改革开放以来内地科技力量发展迅猛,但仍存在一定体制缺陷问题。

唐本忠以报销制度为例,大陆机构在报销制度上流程较繁琐,一定程度上让科研工作陷入“空耗”的境地,而香港成熟的财政环境使得这一过程十分便捷。“此次大会里中央对科研工作做出如此细致的表述,也显示中央对科技工作的重视。”他说,两地在科研体制的建设中相互借鉴、优势互补,将会助力中国科研事业的快速进步。

随着经济的发展,唐本忠表示,国人对科技进步的内在需求也不断地增强。在这种内在推动力下,中国科技从早期模仿、学习,到如今每年国际发表和被引用的论文的最新研究已属前列,在化学材料、航天科技等多个领域全球领先,中国科技的下一步方向便是创新。

深圳港中大巧用VR重现古迹

图:市民通过VR技术参观深圳建筑古迹 网络图片

在城市更新进程中,文物古迹如何保护,是开发商普遍头痛的话题。31日,在深圳城市更新论坛中,香港中文大学(深圳)团队带来的数字保育技术,以VR手段真实记录,为保护古迹遗址提供了科技支撑,目前已在深圳平湖大围更新项目中应用。

去年12月,深圳世纪星源股份有限公司获得平湖街道大围社区更新项目,更新建筑面积达到67.5万平方米,至少投入100亿元人民币,然而因项目中历史建筑较多,世纪星源需要十年才能竣工。世纪星源总裁郑列列告诉记者:“为了能够有效的保护村落中16栋古建筑,我们与港中大合作一起研究数字化保护,在商业与文化中寻求平衡。”

香港中文大学(深圳)理工学院院长蔡小强教授表示,近期深圳提出东进战略,在这个节点上讨论城市更新更有价值。在蔡小强的提议下,港中大组建了一个团队专门研究古建筑的“数字培育”。

香港中文大学(深圳)教授赵俊华表示,平湖火车站曾经是香港进入深圳的第一站,一度成为深圳很繁华的地方,项目中的村落有的已超过700多年的历史。

这些建筑构造、材料、工艺建筑设计等具有较强的岭南特征,然而常年的加建改建破坏了原有的平面格局,加上年久失修,自然风化严重,其艺术价值已经造成一定程度的破坏,如果进行数字化记录只能记录破坏的情况,不能恢复原貌和艺术价值。为此,他们提出“数字培育”的概念。赵俊华介绍,数字培育第一步是建筑结构外观特征信息采集,利用人工绘制、高清摄像、激光、声呐各种传感器可以自动采集结构的信息和外观的特征。在采集到的信息基础上,构建建筑及周边环境3D模型,用多种的方式把已经数字化的古建筑展示出来,比如3D动画、VR等展示给观众,让人像穿越一样回到百年之前。