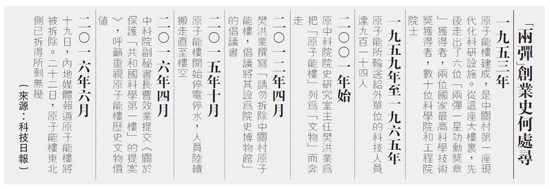

大公网6月23日讯 (记者周琳)建于1953年的中国原子能研究所旧址──中国科学院原子能楼被称作“共和国科学第一楼”,这里曾走出过包括钱三强、王淦昌、邓稼先在内的6位“两弹一星”功勋奖章获得者,是“两弹”研究发祥地。尽管多位科学家曾呼吁保护,大公报记者22日在现场看到,这栋63岁的建筑已开始拆除。中科院对此回应称,拆除后将用于建造纳米集成技术研究平台,同时将老楼的南墙原貌复製在新址,以达到保护和传承歷史和科研精神的效果。

记者注意到,原子能楼所在的中关村一条区域聚集?多家中科院科研机构,而原子能楼的东面配楼已被拆得所剩无几,整个大楼拆近三分之一。

往来的青年学生纷纷拿出手机留影。一位中科院电子研究所的研究生告诉记者,由于原子能楼很早就闲置了,现在很多人并不知道这栋楼见证了中国科技的第一创举,直到最近拆迁引发热议,才听导师讲了它的故事。“很惋惜,这代表中国第一代科学家的精神。”

保留南墙建新楼

就是这样一个“中国核科学的发祥地”,近些年一直有?将要被“拆除”的传言。从2001年开始,原中国科学院院史研究室主任樊洪业就为把“原子能楼”列为“文物”而奔走。“当年我提议把这楼闢为院史馆,把它作为歷史文物来保护,不过一直没有被採纳。2012年听说这楼要拆,又提出要保护。”但目前的情况让已经75岁高龄的樊洪业十分失望,“这些年我的努力可能只是推迟了拆除工期。”

据樊洪业介绍,原子能楼建于1953年,是在中关村建成的第一座现代化科学实验大楼,是中国核科学发育的摇篮,凝聚和培养了几代核科学研究人才,为研究原子弹奠定了早期的科学基础,堪称是“共和国科学第一楼”。

这栋五层高的建筑里走出6位包括钱三强、王淦昌、邓稼先在内的“两弹一星”功勋奖章获得者;走出了国家最高科技奖获得者谢家麟、于敏;三十几位中科院院士和工程院院士。

中科院对此回应称,随?纳米中心科研事业发展,人才队伍不断壮大,实验办公空间极度紧张和缺乏已成为制约纳米中心发展的最大瓶颈问题。所以,促进纳米中心的创新发展、建设一流的创新平台迫在眉睫。

中科院:传承精神而非建筑

根据方案,中科院将原子能楼的南墙按原貌复製在新建实验楼南墙,同时在旧址设立纪念标誌物,以达到保护和传承“高能楼”歷史价值的效果;在新建楼内设立一展室,以展示老科学家的科学精神和事迹。中科院表示,在传承歷史方面,重要的是要继承科学精神和大师风范,可以採用适当方式加以保护,并非一定要原封不动地保留原有建筑。