人民网合肥9月16日电(韩畅)“2006年腊月二十七,第一批图书到位,记377册。2007年2月28日,自印借书证,免费发放……”9月8日上午,整理图书记录薄时,张德久泪水再度模糊双眼,“哥,你最后一批书收到了,可以安心了。”

记录薄的主人是安徽农业大学退休教授张德群,也是张德久的堂哥。2006年,他将自著的第一批图书运抵宿州市埇桥区姜楼村,此后这间扎根田间地头的农家书屋产生巨大反响。

从合肥到宿州姜楼村,300多公里,春去秋来,寒来暑往,张德群奔走9年,眼看着书屋从20平米的小土屋变成藏书两万余册的农家“图书馆”。看书的农民群众越来越多,76岁的张德群却离开了。

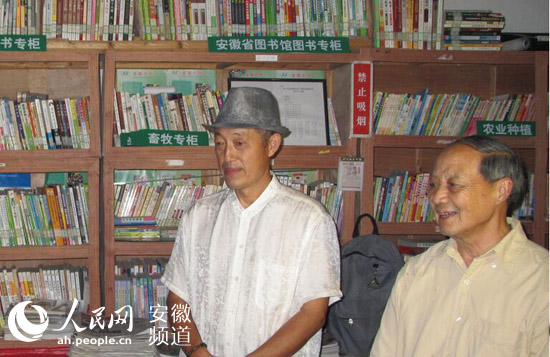

张德群(右)

唯一建在农民家中的书屋

当天上午,记者随安徽省新闻出版广电局前往埇桥区姜楼村采访农家书屋建设情况,和大部分设立于村部的农家书屋不同,那里是安徽唯一建在农民家中的书屋。

车至宿州市埇桥区继续往北,过了栏杆镇政府,沿路是半人高的玉米地,再过10分钟,前方出现一幢显眼的白色两层小楼。快到午饭时间,3个干完活的老乡却没回家,结伴往小楼走去。

这就是姜楼村农家书屋,分为上下两层,一楼摆满了齐头高的书柜,多为农民感兴趣的畜牧养殖技术及中国古典小说。二楼除了图书,靠阳台边摆着书法桌,纸墨笔砚样样俱全,不时有几个老乡上去比划比划。

戴着草帽的大爷,提着篮子的大妈,三五成群的孩子,都是这里的读者。

每有新书上架,图书管理员张德久会在门口的黑板上写上,他的记录薄上写满了借书群众的名字和电话,“这么多年,就丢了一册儿童卡通书,一册《水浒传》被翻烂了页。”他说规范借阅、爱惜书籍已成为村民们的自觉行为。

采访时,不少村民提到一个名字——张德群。他是安农大的教授,也是这间农家书屋的发起人。种植大户程世华从邻村赶来,聊起去年到合肥出差,张教授请他吃饭,当晚还留他住了一宿。“话说很久没看到张教授了,以前他每个月都会来的。”

一句无心的话,让张德久红了眼眶,也牵出了一段感人肺腑的故事。

感恩碑上记载着为书屋捐书的好心人

堂弟说:300多公里 他都亲自押车

张德群在安徽农业大学从教近40年,是安徽省知名的兽医专家。2006年,出国探望在美国工作的女儿时,他从华文报刊上得知国家有关部门大力促进农村文化事业,于是萌生在老家宿州市姜楼村开办农家书屋的想法。

张德群老伴徐良玉回忆,那阵子他在家翻箱倒柜,把不用的农业科技图书找了个遍,又到书店购买了一批新出版的农村科普丛书和60余盘农业实用科技光盘。

2007年春节,随着第一批图书运抵,“姜楼村农民书屋”成立了。张德群常年生活在合肥,书屋不能没人管理,他与堂弟张德久商量,把书店开在张德久家里,并由张德久担任图书管理员。

张德久回忆,刚创办时书屋只有30平方米,300多套图书,除了几个街坊邻居串门时翻翻,没几个读者。张德群跑遍了安徽文艺出版社、农委、政协等部门,四处游说,筹集图书。

“他在网上发帖,几个农大学生看到了,说要捐8本书,约在第二天8点,结果下雨,学生没带伞,11点才过来,没想到张教授还在等。”张德久说,只要打听到有新书,张教授就特兴奋,合肥到姜楼村300多公里,每次他都亲自押运。

安徽省新闻出版广电局公共服务处处长张虹介绍,随着书籍不断丰富,姜楼村农家书屋知名度不断扩大,于2008年被埇桥区政府纳入农家书屋工程项目。2013年埇桥区政府投入20余万元,在张德久家建起一幢200平米小楼,进一步扩大农家书屋面积。

如今,姜楼村农家书屋已发展成藏书23000册,总阅览人数达30000,成为周边村庄家喻户晓的读书场地。

张德久现在成了图书管理员

村民说:教授推荐的书特管用

“第二批图书从杭州运抵,种类繁多;新书到了,朋友帮忙晒书去霉。”多年来张德群记录着书屋的每一次发展。张德久说,只要有人来赠书,哪怕只有一本,堂哥都会在记录薄上记载,并表示诚挚的感谢。

2014年8月,张德群病了,记录的习惯停了一阵子,任务落在张德久身上。每隔一阵子,张德久会来一次合肥,把记录薄交给病榻上的张德群,后者会用红笔批注,并提出建议。

书屋的作用仿佛涓涓细流,逐渐在姜楼村产生了影响。村民张兆东说,过去种地靠天收,不如出去打工,张教授是农业方面专家,每次和他谈心后都会推荐几本农业方面的书籍,“教授推荐的书特管用,回家一试,效果立竿见影。”

2014年10月,农家书屋来了个生面孔,一个15岁女孩。正是上课的时间,女孩在书屋一待就是一天。张德久问为什么不上学,女孩说学校停课了,他再问,女孩就哭了。

女孩叫小程,那年父母离婚,赌气不给她交学费。无颜回到学校,小程便在农家书屋自学。张德久把小程在书屋自学的情况告诉孩子爷爷奶奶,老两口红了眼眶,说就算家里揭不开锅,也不能让好学的孙女辍学。

“张兆东家经过科学养殖,田地产量明显增加;小程又上学了,成绩在年级前十。”即便在生命的最后时光,张德群时常拨通电话,他喜欢听张德久说起书屋里的事。

老伴说:过去不理解 如今替他完成事业

“一直不理解他,现在想想是自己错了。”张德群老伴徐良玉说,2006年至今,她仅陪老伴去姜楼村2次,同为安农大退休教授,两人对农家书屋的态度却截然不同,徐良玉对老伴的执着十分不解,甚至多次劝阻。

“他说农村经济困难,我们在城里联络广泛,正好也是研究农学这门专业,应当为家乡做点事实。我说办书屋可以,找朋友和学生帮忙就好,你这么大年纪,不能太折腾。”一次安农大淘汰一部分家具和柜子,张德群闻讯买下,次日几个学生赶来帮忙,张德群怕把柜子磕坏了,硬要亲自搬运,一路颠簸5个小时送到宿州。

徐良玉说,2013年以后,老伴每次出差回来就会生一场病,“他学医的,不随便吃抗生素,就喝开水扛着。”后来徐良玉发现老伴尿里带血丝,到医院检查,是膀胱癌晚期,在身体最痛苦的日子,他仍牵挂着书屋,去世前一周,除了叮嘱张德久坚持把书屋办下去,没留下别的遗言。

徐良玉说,老伴死后安农大几位校领导表示想再捐一些书,还有不少宿州埇桥区的学生、老乡打来电话悼唁。她没想到,丈夫生前执着的农家书屋,竟有如此大的影响。

老伴去世后,徐良玉将家中旧书陆续寄往姜楼村农家书屋,最近安农大基建处淘汰一批显微镜,在她的争取下,有望寄往埇桥区当地一所小学。这也是老伴生前的意愿——援助不要局限于书屋,周边学校和困难家庭同样值得关注。

在美国工作的女儿担心徐良玉在国内孤单,专程为其办理出国手续,徐良玉没答应,她得把眼前的事情办完。