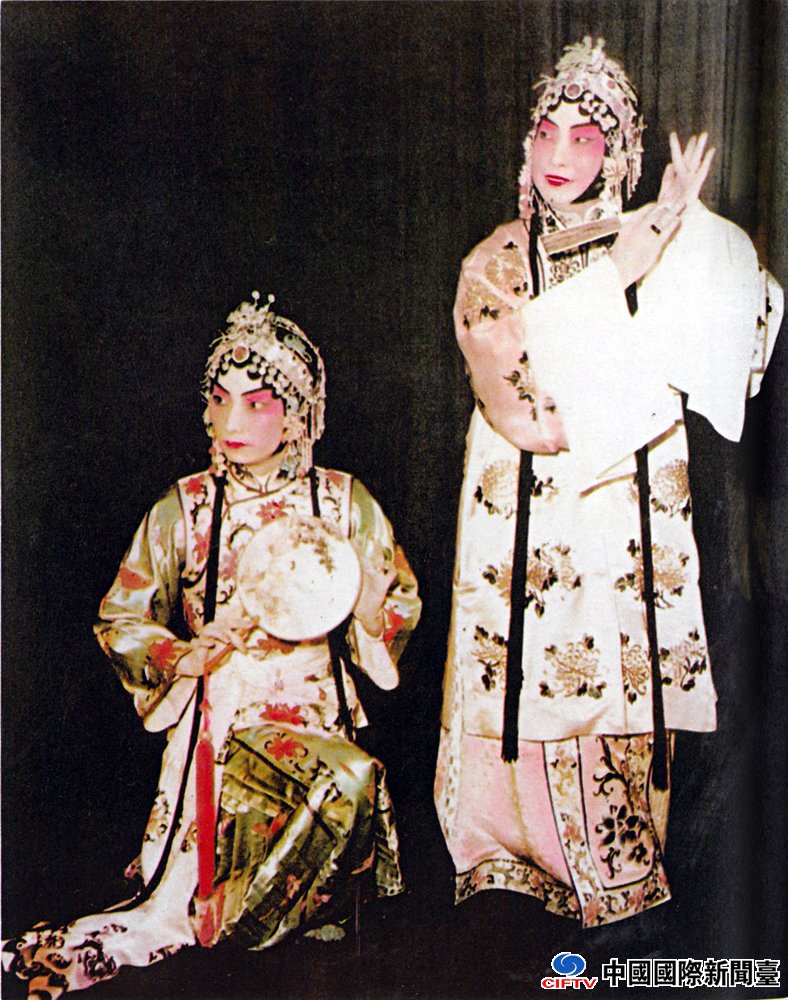

图:梅葆玖演《贵妃醉酒》剧照资料图片

中国国际新闻台(www.ciftv.com)4月26日讯(记者籍夏瑾、孙琳、夏微)著名京剧表演艺术家、京剧艺术大师梅兰芳之子梅葆玖,因支气管痉挛,深度昏迷,经多方抢救无效,于四月二十五日十一时在北京逝世,享年八十二岁。而就在三月二十九日,梅葆玖刚刚度过了他最后一个生日。

一幢西班牙风格的花园洋房,是梅兰芳一家在上海居住了二十多年的地方,“蓄鬚明志”的梅兰芳正是在这里创就了别具一格的“梅派”表演体系。一九三四年三月二十九日,梅葆玖就在这幢上海思南路的梅宅降生了,在家中排行第九。虽然京剧艺术大师梅兰芳因在武汉演出而错过了迎接梅葆玖的降生,但他的这个幼子,却天赋异禀,颇得其精髓。

13岁开始登台演出

这幢房子的二楼,是梅兰芳的书房“梅华诗屋”,从小,梅葆玖就在此看着父亲以画会友,听着来到家中做客的戏曲界名人与父亲交流切磋,久而久之,便深深爱上了京剧艺术。十岁起,梅葆玖开始学艺,十三岁便正式登台演出了《玉堂春》、《四郎探母》等剧,深得其父在艺术上的教诲和指导。十八岁开始更是可以与其父同台演出。

在今年三月份召开的全国两会上,梅葆玖作为全国政协委员,提案依旧与传统文化、民族戏曲保护有关。他当时表示,希望孩子们多听京剧、爱京剧、练书法、认识繁体字。

《大公报》曾经在全国政协文史馆的会议室里专访过梅葆玖。对于学戏的这段经歷,梅葆玖当时对《大公报》表示:“正是抗日时期,父亲每日在家里作画、不演出,我当时很天真,一门心思就想学《霸王别姬》、《贵妃醉酒》等父亲的代表剧目,可是他却让我学一些最基础的老戏,而且要求我必须按老师教的唱,先把基本功打好再学梅派戏,就会按规范进步。”

二○一四年,适逢父亲梅兰芳双甲诞辰,梅葆玖携弟子及北京京剧院辗转香港、台湾、纽约、华盛顿、莫斯科、圣彼得堡、东京,以及津沪等内地京剧重镇,重走梅兰芳当年足迹。

晚年,梅葆玖的视野也并没有仅仅囿于梅派,而是屡屡为京剧及传统文化建言。梅葆玖拒绝被称为“大师”。他说:“我不要做什么‘大师’,我父亲才是名副其实的大师,中国真正的大师并不多。我不是,我是干活儿的。”

梅兰芳辞世过早,梅葆玖又无子女,子侄等又因年代因素未能学成,因此随着梅葆玖的离世,梅氏亲传已成绝唱。虽然梅葆玖培养李胜素、董圆圆、张晶等梅派后学,但只有胡文阁一位男旦弟子。著名京剧旦角演员、中国戏曲学院教授谢锐青在接受媒体採访时表示,梅葆玖并无子女,平时一心都扑在艺术上,“他心愿就是将梅派艺术不断发扬光大。”谢锐青说,梅葆玖的去世既是梅派艺术的损失,也是京剧界的一大损失。

据北青报报道,梅葆玖追悼会将于五月三日在八宝山举行,北京京剧院亦将设灵堂追思。对于大师的离世,不少演艺界名人表示了惋惜。六小龄童在其微博发文称,“惊悉著名京剧表演艺术家梅葆玖先生于今日上午十一时许在北京因病去世,享年八十二岁,深感悲痛……他的去世是国粹京剧梅派艺术不可弥补的巨大损失。愿梅葆玖先生一路走好!”

潘少:“父亲艺术无断层”

图:《游园惊梦》,梅兰芳(右)饰演杜丽娘,梅葆玖(左)饰演春香\资料图片

“醉酒贵妃留倩影,思梅红玉忆慈容。”中国戏剧界又痛逝一位大师。

还记得去年九月,上海青年京崑剧团一众“九十后”青年演员带着传统剧目《红鬃烈马》和一台经典传统折子戏来港演出。其中,梅门弟子中最年轻的一位梅派青衣学生炼雯晴担纲“彩楼配”与“大登殿”两折。梅葆玖亦一同来访,为爱徒站台助阵。

时逾八十一岁高龄的梅葆玖,风华依旧。被认为最像梅兰芳的他,矍铄的眼神和文雅的气质,都让人依稀看到当年梅兰芳叱诧梨园的风姿。笔者有幸在后台採访了这位最正宗的梅派传人。近两个小时的採访中,梅先生思路清晰敏捷,还不时展现身手,示范动作。

对于京剧表演,梅老对自己和学生都坚持自己的一套理论,除了唱腔好、身段美这些基本功,他认为,不管什么戏,了解故事发生的背景、歷史,人物的性格等非常重要。京剧表演是一门复杂的艺术─它既需要精妙的技巧,也需要细腻的感情。京剧表演需要与人物同悲欢,和剧情共起伏。

梅葆玖因其表演的造诣和艺术的贡献曾被日本樱美林大学授予名誉博士学位。他说,“人家也给我一个方帽儿,但跟我们老头儿的差远了,人家是金方帽儿,我只是票友而已。”梅葆玖的谦逊,与梅兰芳一脉相承。他曾笑谈:“我培养了四十多个弟子,父亲的艺术没有断层,将来上天跟我们老头儿我也好交代了,我敢说对得起父亲。”

香港振兴票房会长李和声:好老师、好朋友葆玖走了

最不愿意听见的消息还是从电话那头传过来了,昨午姨甥女董圆圆从北京打来电话,哽咽着说:“梅老师走了!”

我从小喜欢京剧,改革开放后,有机会到北京,就央人带到金鱼胡同的梅家去“朝圣”,拜访还住在那里的梅夫人“香妈”,那天也是我和婉云头一次认识葆玖。“香妈”人很和气,称赞婉云气质好,鼓励她学“梅派”,葆玖站在一旁笑,给我的感觉像个“细路哥”。

后来,婉云果然开始学“梅派”,我们和葆玖的往来也就多起来了,在中间有十年时间,婉云几乎每年登台“票戏”一次,都是葆玖亲自给说戏和“把场”。其中特别是梅兰芳先生晚年代表作《穆桂英挂帅》,婉云起初不敢“动”这戏,我也犹豫,但葆玖坚持:“不演过《穆桂英挂帅》就不算梅派”,而且提出前面“捧印”等由婉云演,后面挂帅出征:头插翎子、身穿“大靠”、手持令旗宝剑归他演。不要说以梅葆玖的地位不可能为其他人“挎刀”,就是要演,也只会演前半齣而不是后半齣,但为了鼓励婉云,葆玖丝毫不计较戏分的多少。而我也因此有机会和葆玖在舞台上合作,当日拉二胡“傍”我的是梅派名琴师虞化龙,今天,化龙走了、葆玖也走了,梅派嫡传从此声沉影寂能不令人神伤。

不少人都曾经问过我,梅葆玖与其父相比造诣到底如何?我说,梅派是由老梅先生创立的,葆玖是子承父业,从这点上说不能相提并论,但若论天赋,特别是中年以后的嗓音,则葆玖强于乃父,八十年代葆玖曾与童芷苓组团来港演出,那时堪称是葆玖艺术上的黄金年代,嗓音又宽又亮、音色更是美得无法形容,令不少“老梅派”呆住了。

葆玖是我和婉云的好老师、也是好朋友。我几乎从未见他发过脾气,对人总是笑咪咪的。他有个有趣的习惯,人家是“饱拉饿唱”,戏是要饿着肚子唱的,但葆玖是上台前非得要来一块牛排不可,还要外加个苹果,这两样东西一下肚,他这个“贵妃”就心满意足地上台了。

葆玖喜欢机器、车子。“文革”后我们设法给他买了一辆“二手车”,那时新车不许进口,然后他就一样一样的让我们给他买零件,自己动手换掉旧的,不多久,一辆新车就“拼”好了,走在北京街头还威风得很。我想,如果不是梅兰芳的儿子,葆玖会是一位出色的工程师。

葆玖走了,最伤心的一定是“师娘”林丽源女士。“师娘”和葆玖厮守了一辈子,外人看来,“师娘”好兇啊,其实,“师娘”就是葆玖的“守护神”,是最关心、最疼葆玖的人,“好人好事”都让给了丈夫,“丑人”的名义就自己担着。没有“师娘”,葆玖不会有那么幸福的中老年生活。现在葆玖走了,“师娘”一定要节哀保重,我们都继续是你最要好的朋友。

梅葆玖新光唱戏像回娘家

梅葆玖在一九八二年首次来港演出,与师姐童芷苓登台新光戏院。一九九七年回归当晚,梅葆玖也在新光戏院演出,二○一二年特意来港参加新光戏院五十周年庆祝演出,连唱四晚“梅葆玖经典之夜”。他曾说过,他对香港,对新光戏院的感情很深,回来新光登台,就像回娘家一样。

曾在新光戏院大剧场多次演出的他,自言对该院非常有感情,“感觉好像回娘家”。及后获悉它将面临倒闭,心里非常不高兴,还一度向有关领导要求不要拆除:“因为新光戏院大剧场有很多老人家去看,还好李居明力保可以留下,希望他愈办愈好。”

天堂回响《梨花颂》

图:梅葆玖演《大唐贵妃》剧照\资料图片

【记者张帆】“我在这里出生成长,我对上海有非常特殊的感情。”─二○一三年,梅葆玖先生来沪参加“纪念梅兰芳登台百年”活动时,曾这样表示。犹记在那次活动的发布会现场,当时年近八旬的梅先生还能用标准的上海话与记者交流,称因为父亲成名在上海,并在这里度过了人生中的许多重要时刻,所以对他来说,来上海就像“回家”一样亲切。

一九四六年,梅葆玖的首次登台也是在上海,演出《四郎探母》,由此走上了艺术之路。在接受沪上媒体採访时,梅葆玖先生能够记起很多上海的往事:“小学念的是磐石小学,中学念的是震旦大学预科……”令他印象最为深刻的莫过于正是在上海,父亲度过了八年抗战。用沪上戏曲评论家翁思再的话说,就是“上海成全了梅兰芳,梅兰芳成就了上海京剧界的气节”。

多年来曾与他有过深入接触的中国上海国际艺术节中心艺术总监刘文国向记者回忆,沪上很多与戏曲有关的活动他都会亲自来捧场。在他印象中,这位大师更像一位和蔼可亲的邻家学者。

毕生惦念《大唐贵妃》

值得一提的是,由梅葆玖一手推动创作的现代交响京剧《大唐贵妃》,也是与上海文艺工作者合作的成果。二○○一年,梅先生来上海时曾表示,很想把父亲在一九二六年的名作《太真外传》用现代的手法重新创作,打造一部新的精品。这一提议得到了上海市领导的支持,并由上海东方电视台负责该剧的运营宣传。这就是《大唐贵妃》的由来。

参与过相关工作的刘文国回忆,平时和蔼可亲的梅葆玖,在艺术上却非常执著。剧本初稿出来,他会一字一句修改。连作曲也要一句一句斟酌。“先生当时对我们说,‘过了多年之后,观众可以不记得主创,但这部戏会在歷史上留下来!’说明先生是站在歷史高度来创作。”

刘文国还告诉记者,梅葆玖曾说过,京剧要“旧中有新,新中有根”,再怎么发展,根脉不能断。但是,大师对于创新也非常注重。他常常谈到,创作要与时代相结合,特别是要考虑吸引年轻观众。因此,在《大唐贵妃》的创作中,梅先生支持引入交响乐,因为这符合时代发展和现代观众的审美情趣。

《大唐贵妃》首演后,应邀成为中国上海国际艺术节的开幕演出。当时,梅先生还亲自登台献唱。尤其是他提议创作的主题曲《梨花颂》更成为新的经典唱段。“梅先生生前一直惦记着要把《大唐贵妃》好好打磨,然后推向国际”。从这一意义上说,梅先生是带着遗憾走的。不过,刘文国充满信心地表示:“相信现在天堂里已经回响着《梨花颂》。”他透露,国家已经专门拨款用于《大唐贵妃》的推广。今年开始,该剧将首先在内地和港台地区巡演,赴欧美演出的行程也正在筹划中。大师未竟的遗愿,后人一定会帮他实现。

与港缘分深 曾促勿拆新光戏院

【记者 植植、陈敏娜】梅葆玖与香港有深厚的缘分,3岁至5岁时与父亲梅兰芳在香港居住了两年,读过两年小学,所以识少少广东话。2013年梅葆玖“回娘家”粉墨登场撑新光戏院,李居明感谢这位京剧大师一直很关心新光戏院,对他的离世感到可惜!香港八和主席汪明荃说梅葆玖承传了梅派艺术,他的离世对京剧界是大损失。

菩萨手印相成最后照片

新光戏院的五十年庆典,当时是新光主席李居明邀请中国国家京剧院来港演出《中国京剧名家名剧大汇演》,梅葆玖亦亲临香港,当时一连四晚“梅葆玖经典之夜”中,有一晚梅葆玖粉墨登场演《凤还巢》,是体现他对新光的一份支持。

梅葆玖是对新光戏院有情意结,当时表示参加演出,心情十分兴奋,形容犹如“回娘家”。 原来他1982年的时候就来过香港与师姐童芷苓在新光演出了半个月;1997年香港回归的当晚也在新光表演,在中英政府就香港回归中国交接仪式的时候,戏组特意停演半小时看电视直播,之后再演,至凌晨2点才完场,留下不可磨灭的印象。所以早在第一次听闻新光要被拆卸时他亲自写信给当时的新华社表达要保留新光的意见,因为这地方对粤剧迷京剧迷来讲意义重大。

如今梅葆玖离世,李居明指是戏曲界的损失,他透露:“大半个月前,我已经知道佢昏迷咗,之前他正帮我哋做一出由京剧改成粤剧嘅《天女散花》的顾问,除提供他爸爸(梅兰芳)当年演呢个剧嘅造型相之外,仲帮我哋影咗一啲剧入面好重要嘅菩萨手印相,啲相寄完畀我哋之后,他就出事,估唔到呢啲相成为最后照片。”李居明想将京剧《天女散花》变为粤剧,如今梅葆玖离世,李居明慨叹这个剧已经无法写下去,好可惜大家未必有机会睇到粤剧版嘅《天女散花》。

赞黎明气质很像梅兰芳

陈凯歌导演2007拍《梅兰芳》,一部讲述梅兰芳艺术及感情生平故事片,找来黎明饰演中年的梅兰芳,他说梅葆玖看过黎明京剧扮相后感到惊艳,但黎明要赶快减肥及接受严格的京剧训练。 当时梅葆玖还特别抽空为黎明排练,还大赞黎明气质与其父亲生前气质很像,电影中的黎明演绎出的完全是梅兰芳最根本的性格。黎明昨日于微博说:“玖爷一路走好,梅家艺术永存心中。”

最后一场演讲 谦逊感动师生

据《法制晚报》报道,上月底,梅葆玖因病入院。而梅葆玖在入院前(3月29日)还给北京第二外国语学院师生作了一场讲座,这是他人生中作的最后一场公开演讲。

据了解,梅葆玖老先生当日在北京第二外国语学院竟先厅给师生们以“梅兰芳京剧表演艺术对世界戏剧的贡献”为题发表演讲。讲座中,梅老先生回顾了梅兰芳追求极致艺术表演和致力于向世界传播中国京剧文化的传奇生涯,认为中国京剧和外国戏剧、歌剧、舞剧最大的不同之处在于写意。他指出,梅兰芳表演艺术在关于演员、剧中人物和观众的关系方面对世界戏剧表演艺术的发展作出了重要贡献。

参加讲座的同学表示,整个竟先厅都坐满了人,大约有两三百名同学。演讲的过程中梅老先生状态一直很好,台下很多同学都不禁感慨梅先生已82岁高龄精神还这麽好,并且思路也很清晰。

另一位葛同学回忆称,梅老很谦逊,在舞台上几十载,给晚辈后生作演讲还这麽平易近人,也不曾提及自己在艺术上的成绩,很难得。“每次大家鼓掌的时候,梅老都会向大家起立双手合十并微微欠身,小小的举动让在座的每位师生都很感动。”