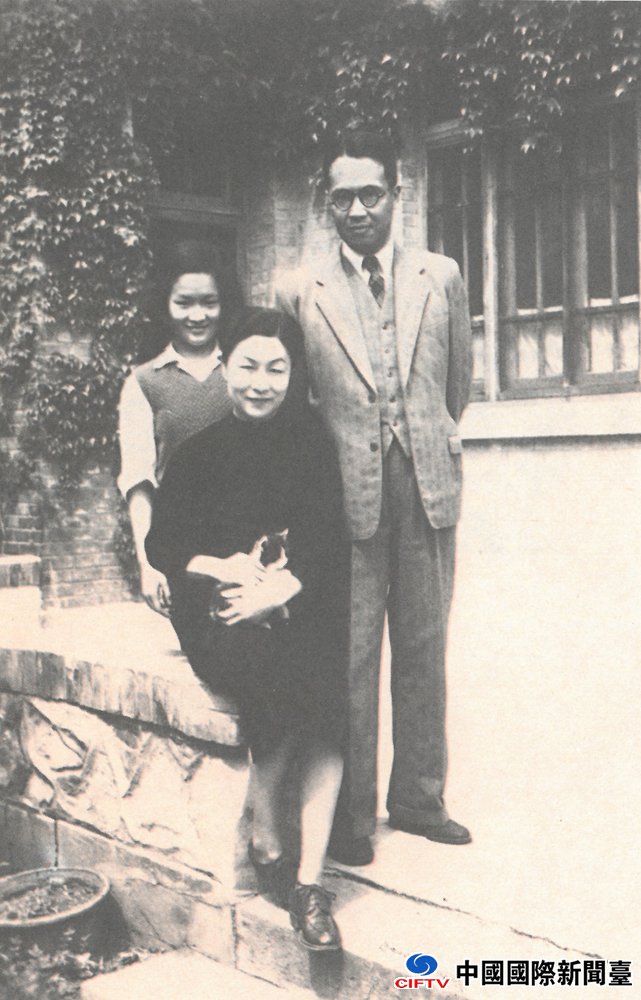

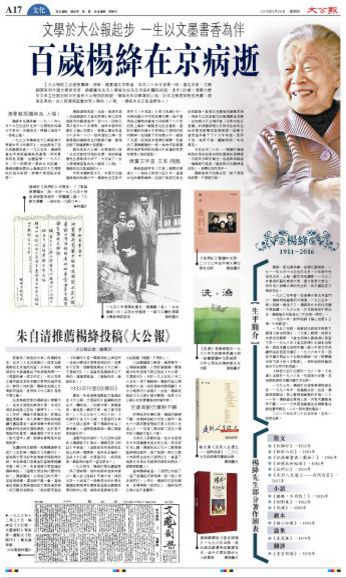

一九五〇年清华校庆日,钱钟书(右)、太太杨绛(中)以及女儿钱瑗,一家三口摄于清华大学新林院宿舍\资料图

大公网5月26日讯 (记者 张宝峰、孙琳、籍夏瑾)五月二十五日凌晨一时,著名作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱钟书先生夫人杨绛先生在北京协和医院病逝,享年105岁。清华大学中文系主任刘石昨日在接受大公报采访时说,杨绛先生从学识到人格,从生活态度到她的长寿,都是完美的,古人将德高望重的老人称为“人瑞”,杨绛先生正是这样的人。

清华教授赞其为“人瑞”

杨绛本名杨季康,一九一一年七月十七日出生于北京一位开明的知识分子家中,未满百日,便随父母南下,移居上海。

一九三三年杨绛在大公报发表文学处女作《收脚印》,由此开始了自己的笔耕生涯。一九三五年,杨绛与著名作家钱钟书结为连理,同年夏季同赴英国、法国留学。一九三八年,又一同带着一岁的女儿回国,杨绛回国后历任上海震旦女子文理学院外语系教授、清华大学西语系教授。

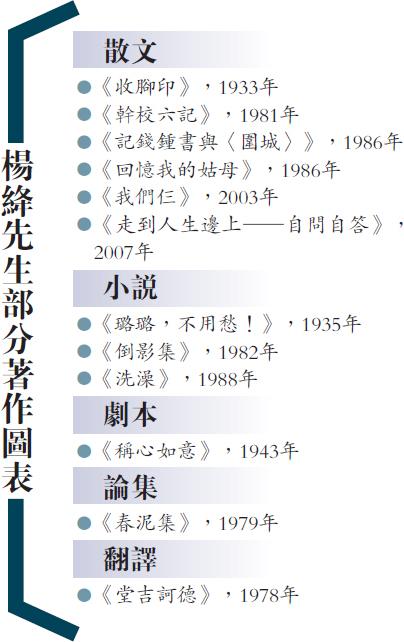

杨绛通晓英语、法语、西班牙语,由她翻译的《堂吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,到二〇一四年已累计发行七十多万册;她早年创作的剧本《称心如意》,被搬上舞台长达六十多年,二〇一四年还在公演。百岁高龄的杨绛先生仍笔耕不辍,整理出版了钱钟书数十部遗着。

刘石告诉大公报,从学识到人格,从生活态度到她的长寿,她和钱钟书先生都做得太好了,太完美了。古人将德高望重的老人称为“人瑞”,杨绛先生正是这样的人。

作为中国新旧文化、中西文化碰撞时期的知识分子,杨绛先生在其代表作《“大笑话”》与《洗澡》中,均将知识分子作为叙事主体。她不仅用自己独特的书写方式描摹了二十世纪旧上海的一幅幅世俗生活画卷,还对中国的知识分子表现出了深刻的批判精神。在她笔下的知识分子,褪掉了光环,成为原本真实的个体,也露出了虚伪丑陋的一面。她的作品意蕴深刻地表现为对知识分子命运的探索和理想人格的塑造。

朴实文字道“文革”

杨绛是最早受“文革”冲击的学者之一。她在《干校六记》中,通过女性的独特视角,记录了干校日常生活的点滴。既有女性独有的细腻柔情,同时又以淡定坚忍的笔调书写苦难;从知识分子立场抒写“位卑未敢忘忧国”的家国情怀以及对待生命和生活的理性智慧和悲悯情怀。胡乔木曾对这本书下了十六字考语:怨而不怒,哀而不伤,缠绵悱恻,句句真话。

今年五月二十日,一条关于杨绛病危的消息在微信朋友圈被快速转发,引发众多网友关注。后经保姆辟谣,称杨绛只是因“轻度肺炎及肠梗阻住院”,身体已在恢复中。

杨绛曾表示如果去世,则不想成为新闻,不想被打扰。

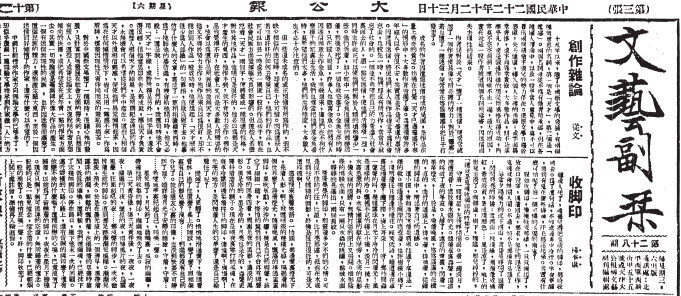

图:一九三三年十二月三十日,杨绛在《大公报·文艺副刊》发表第一篇散文《收脚印》。署名杨季康\大公报资料图片

【朱自清推荐杨绛投稿《大公报》】

(记者 郑曼玲)被誉为“最后的大家”的杨绛先生,25日凌晨以105岁高龄在北京溘然长逝。多年前,她便得到丈夫钱钟书给予的最高评价——“最贤的妻,最才的女”,也以等身之著作奠定其在中国文学界的超然地位。鲜为人知的是,杨绛先生踏上文学创作道路,竟然与《大公报》有着不解之缘。

出身无锡世家的杨绛自小聪慧可人,在英才济济的东吴大学,中英文俱佳的她是公认的“笔杆子”。1932年初,杨绛大学毕业后,放弃出国留学机会,考入清华大学研究院就读外国语专业。当时清华大学研究院鼓励研究生跨系选修课程,出于对文学创作的喜爱,杨绛选修了中文系的“散文习作”课,授课老师便是朱自清教授。

在读研究生期间,她精雕细琢完成了人生的第一篇散文《收脚印》。当她将文章交给朱自清先生请求指点修改时,朱先生满口答应并于当晚便阅读完毕。第二天,朱先生将文章退还给杨绛时说:“这篇文章没有什么好改的。”杨绛听后,以为自己的文章一定写得很糟,让朱先生不屑一看。当她涨红着脸正要将退回的文章接过来时,却又听到朱先生说:“我的意思是说,《收脚印》是一篇难得的上乘佳作,没有什么地方需要我修改的,如果你不反对,我愿意推荐给《大公报·文艺副刊》。”这当然是杨绛求之不得的,连连感激道:“谢谢先生,谢谢先生。”

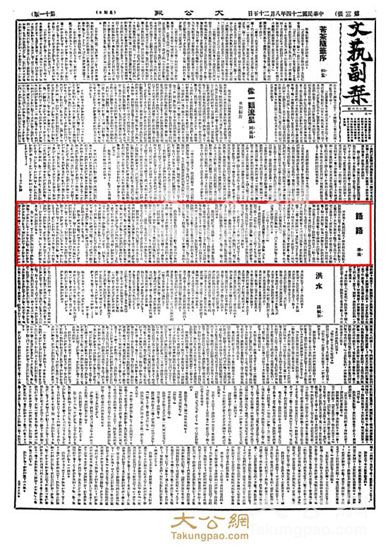

1935年8月25日,杨绛的第一篇短篇小说《路路》发表于《大公报·文艺副刊》

1933年刊登《收脚印》

随后,朱先生将这篇散文推荐给在《大公报·文艺副刊》当编辑的沈从文先生,嘱咐他,“如果方便,请帮发表,毕竟是一篇好文章,舍了会可惜的。”1933年12月30日,《收脚印》在《大公报·文艺副刊》第29期上发表,署了杨绛的本名“杨季康。”这便是杨绛先生第一篇公开发表的处女作。

这篇作品收录于1994年出版的《杨绛散文》集中,杨绛在其《附记》中写道:“这是我在朱自清先生班上的第一篇课卷,承朱先生称许,送给《大公报·文艺副刊》,成为我第一篇发表的写作。留志感念。”

1934年,杨绛打算出国留学,为了赶时间,她向老师朱自清申请以一篇小说《路路》代替大考,得到允许。小说写了一个恋爱中的女学生璐璐在两个男友间周旋并做出艰难抉择的微妙心理。两个男友,一个是有钱有势但又矮又胖的官家公子小王,一个是又高又帅的穷学生汤宓。璐璐贪图着小王对她无微不至的呵护体贴及金钱上的大方却又嫌弃他的外表,贪恋着汤宓的真心实意又担心跟着汤宓会穷困潦倒。面包与爱情不能兼有,在这道永恒的难题面前,璐璐最后选了面包放弃了爱情,却不想她的欺骗深深伤了小王,小王与别人订婚,汤宓也扬长而去,看似一波三折要悲剧收场,杨先生却在结尾柳暗花明地写到,璐璐申请的出国免费学额成功了,以此点题“路路”。

小说篇幅短小精悍,构思精巧,心理描写细腻,人物形象饱满,不失为一篇佳作。慧眼识才的朱自清先生同样又将它投给《大公报·文艺副刊》,成了杨绛第一篇创作并公开发表的小说,后来还被林徽因编入《大公报丛刊小说选》。此后,杨绛先生长期给《大公报》副刊赠稿,成为《大公报》的忠实读者和供稿作家。

即便后来年事已高,杨绛先生仍笔耕不辍,其精神和毅力令世人敬仰。她翻译的《堂吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,迄今已累计发行70多万册;她早年创作的剧本《称心如意》,被搬上舞台长达六十多年,至今还在公演;她96岁成书哲理散文集《走到人生边上》,102岁出版250万字的《杨绛文集》八卷。

尤为令人感动的是,在丈夫钱钟书及女儿钱瑗先后去世之后,为完成女儿心愿,杨绛先生以92岁高龄重新开始创作,写了回忆一家三口数十年风雨生活的《我们仨》,写尽了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念,感动无数国人。

当时杨绛写道:“我们仨失散了,留下我独自打扫现场,我一个人思念我们仨。”而今,杨绛先生亦已百年归老,世间再无“我们仨”,期待“我们仨”得以在天堂团聚。

【杨绛生平简介】

杨绛,原名杨季康,祖籍江苏无锡,一九一一年七月十七日生于北京。少年时代先后在北京、上海、苏州等地读书。一九三二年毕业于苏州东吴大学,获文学学士学位,同年考入清华大学研究生院,为外国语言文学研究生。

一九三二年早春,在清华大学古月堂门口,杨绛与钱钟书初次偶遇;一九三五年,两人结婚。婚后不久,杨绛陪丈夫前往英国牛津就读。一九三七年,女儿钱瑗在牛津出生,杨绛称女儿是自己“平生唯一杰作”。

一九四二年,创作话剧《称心如意》公演,大受欢迎。

一九五八年起,她尝试从西班牙语原文翻译《堂吉诃德》;“文革”期间,她与丈夫都受到冲击,《堂吉诃德》书稿得以保留下来。一九七八年《堂吉诃德》中译本出版时,西班牙国王访问中国,邓小平把它作为礼物送给西班牙国王。一九八六年十月,西班牙国王奖给七十五岁的杨绛一枚“智慧国王阿方索十世十字勋章”,表彰她对传播西班牙文化所作的贡献。

《干校六记》出版于一九八一年,《洗澡》出版于一九八八年,引起很大反响,其后都被译成多种外国文字出版。

一九九七年,杨绛女儿钱瑗患脊椎癌去世,一九九八年末,钱钟书去世。此后,杨绛深居简出,悉心整理钱钟书的手稿。二〇一一年,杨绛查出患有心衰,仍每天读书写作不断。二〇一三年因钱钟书生前亲笔书信被拍卖而兴讼,二〇一四年获判胜诉。

二〇一六年五月二十五日去世,享年一百零五岁。

大公报5月26日A17版