中国国际新闻台(www.ciftv.com)1月11日讯(记者顾宝军)近日,山西太原钢铁集团成功破解圆珠笔笔头难题的消息成为各大媒体和网络关注的热点。作为世界上最大的圆珠笔生产国,多年来却面临着核心技术难以攻关、原材料高度依赖进口的尴尬局面。据了解,太钢集团科研人员历时五年,终于破解了长期为外国掌握的球座体技术,在反覆试验中,太钢研究人员还从“和面”(即“搓面粉”)中获得了生产笔尖用钢的灵感。据悉,太钢计划两年内占据内地市场,替代进口。

2016年1月,李克强总理曾透露:“中国在钢铁产量严重过剩的情况下,仍然进口了一些特殊品类的高质量钢材,包括圆珠笔头上笔尖钢。而今,太钢集团终于啃下了自主生产笔尖钢这块硬骨头。

进口特殊钢过去年花一亿

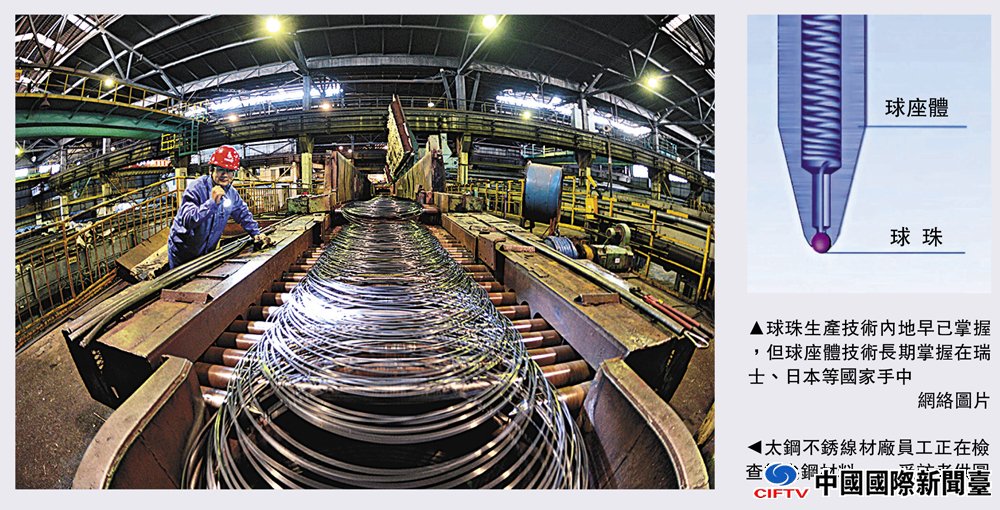

目前内地有3000多家制笔企业、20馀万从业人口,每年生产400多亿支圆珠笔,如此制笔大国却长期依赖进口。据悉,笔头分为笔尖上的球珠和球座体。目前,球珠内地可以满足需要,但直径仅有2.3毫米的球座体技术长期以来都掌握在瑞士、日本等国家手中。

“中国每年需要用每吨12万元(人民币,约合13.5万港元)的价格进口1000多吨生产笔尖的特殊钢材。”太钢集团党委宣传部长王发生介绍说,国家早在2011年就开启了这一重点项目的攻关,太钢是参与企业之一。

“历时五年,直到2016年9月,我们才生产出第一批切削性好的直径2.3毫米的不锈钢钢丝材料。”太钢集团技术中心高级工程师王辉绵说道。“开发笔尖用钢没有可借鉴的经验,一切都只能从零开始。”王辉绵介绍,笔头产品的生产工艺是一种精密加工,包括加工设备、加工技术和加工材料。这也是国外企业的核心机密。太钢没有任何参考,只能不断地积累数据、调整参数和设计工艺方法。至于此次研发突破的灵感,王辉绵透露,来自山西人家里常见的“和面”。面要想和得软硬适中,就要加入新“料”,相对应的钢水里要加入工业“添加剂”。只要这些材料融合得更加均匀,就可以增强切削性。

最终,王辉绵和他的团队成员终于研发出了分布均匀的笔尖钢。经过5轮近百项的试验,太钢终于取得突破,掌握了贵重金属合金均匀化、夹杂物无害化处理等多项关键技术,为关键材料的国产化并实现批量化大生产奠定了重要基础。

新行业标准填内地空白

太钢不锈线材厂技术质量科科长阎视彩介绍,“笔尖钢”从试验室的研发到生产线正式批量生产,工序复杂、流程长,2016年9月,太钢生产出第一批切削性好的直径2.3毫米的不锈钢钢丝材料。测试结果表明,产品质量与国外产品相当,具备了批量生产供应、逐步替代进口的能力。

“未来几年内,中国制笔用不锈钢材料将完全实现自主化。我们的目标是未来两到三年内,完全占据国内市场。”阎视彩说道。

据悉,由太钢负责起草的《笔头用易切削不锈钢丝》行业标准,填补了中国该类产品标准的空白。日前,该标准已经通过全国钢标委审核认定。

用行动诠释工匠精神

“王工程师有点‘轴’劲儿,也就是现在大家常说的‘工匠精神’。其实从2016年9月,我们已经成功生产出第一批笔尖钢,当时我们就想来宣传报道这个事情。但王工程师一口回绝了我,他说必须等到产品性能完全达到进口的标准才能对外公布,太钢包括王工在内的许多科研人员都是力求自己的产品尽量做到完美。”太钢集团新闻中心黄传宝向记者介绍“笔尖钢”研发团队带头人技术中心高级工程师王辉绵时如是说到。

黄传宝说,“我们的创新机制,研发人员可以自主成立课题组,从研发到生产再到销售,每个环节的人都参与到课题中,对产品市场、客户、工艺进行专项研究。课题结束后,大家又都回到各自的岗位。鼓励科研人员专心搞研究,王辉绵工程师这个团队,也参与了港珠澳大桥课题组。”

此前,太钢集团自主研发的8200馀吨双相不锈钢钢筋替代了传统钢材,成功应用于港珠澳大桥建设,实现了双相不锈钢钢筋第一次在内地桥梁建设的批量化应用,不仅大幅延长桥梁使用寿命,更有力推动中国跨海大桥建设材料的升级。港珠澳大桥使用不锈钢钢筋,是中国内地桥梁建设中首次使用不锈钢钢筋,也是世界上迄今为止一次使用不锈钢最多的工程。