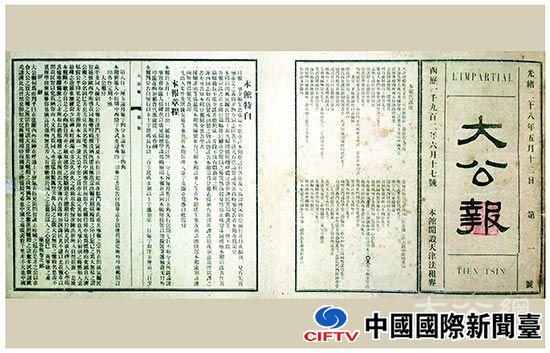

1902年6月17日《大公报》创刊号

文|马浩亮

如果问你这么一个问题:胡适、蒋经国、林彪、老舍、林语堂、丰子恺等人的共同身份是什么?答案就与今天这个日子——6月17日有关。

其实,与他们拥有共同身份的还有如雷贯耳的以下几百位:林语堂、丰子恺、梁实秋、曹禺、冰心、巴金、茅盾、沈从文、叶圣陶……梁漱溟、蒋百里、傅斯年、翁文灏、蒋廷黻、丁文江、陈衡哲、柳诒征、竺可桢……李宗仁、陈诚、白崇禧、张发奎……邵力子、孙科、陈立夫、黄旭初……金庸、黄仁宇、费孝通、范旭东……

114年前、公元1902年、清光绪二十八年,这一年注定不平凡:1月,被八国联军吓跑了的慈禧和光绪回到北京;3月,皇家马德里足球俱乐部成立;7月,美国卡里尔发明了世界上第一部空调……

也正是这一年的6月17日,天津法租界,诞生了一份世界上现存历史最悠久的中文报纸。

即使你不是新闻专业,即使你对历史不感兴趣,但是只要受过满屏的民国剧、抗战剧、谍战剧的轰炸,你一定见过这份报纸,它的名字就是“大公报”!今天,2016年6月17日,是这份百年老报114岁的生日。

关于这份报纸的历史和影响,各种文献资料汗牛充栋。一战后唯一现场报道巴黎和会的中国记者胡政之来自《大公报》;最早报道九一八事变、独家披露汪精卫卖国密约、最早和全程报道了二战欧洲战场的报纸是《大公报》;最早发布中国政府将收回香港、及时披露邓小平南巡讲话的是《大公报》;为中国新闻界培养了最多人才的也是《大公报》。

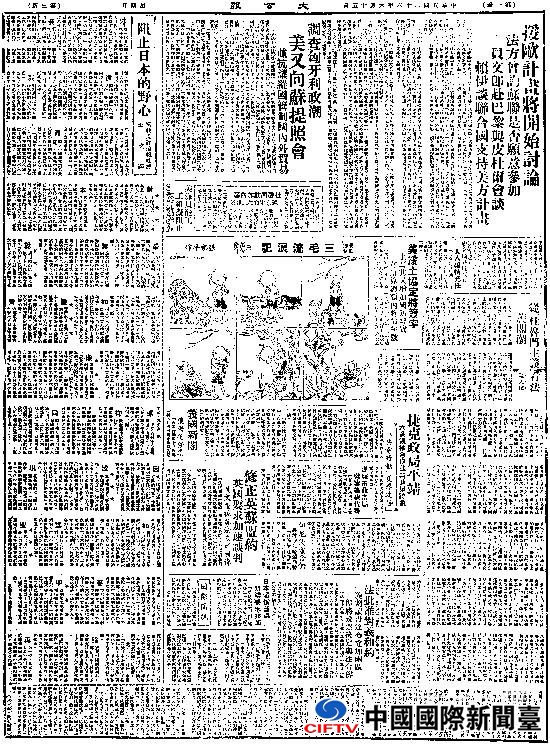

1945年8月15日刊登《日本投降矣》的《大公报》版面已成为一级文物

1997年香港回归时《大公报》出版的“号外”

季羡林先生曾说:“《大公报》的一百年可以涵盖中国的20世纪,从第一期到现在,就是一部百科全书式的中国现代史。”这句话已概括了一切。

而前文所罗列的那些成百上千的政治领袖、军事名将、文学巨匠、国学大师、科学名家,他们的共同身份在于,都曾是《大公报》的作者,在这份报纸上发表过文章。《大公报》非同一般的历史影响,仅从这一侧面就可窥见一斑。

譬如,林彪是一位军事天才,心思缜密,沉默寡言,自视甚高,但也曾为《大公报》写过稿。这是一段鲜为人知的历史。1937年12月30日,大公报发表了林彪的文章《抗日战争的经验》,他在文章中分析了敌我优劣,指出:“我军不应该分散兵力处处防御,不应设纵横数百里之防线,盖如此则处处工事不坚,处处兵力薄弱,处处均易为敌突破。”

蒋经国1942年3月曾在《大公报》发表《一个县长的死》,悼念积劳成疾病逝的江西南康县县长王后安。用现在话说,这是一位“焦裕禄式的好干部”。蒋经国早年曾担任江西赣南行署专员,对赣南官民感情笃深。

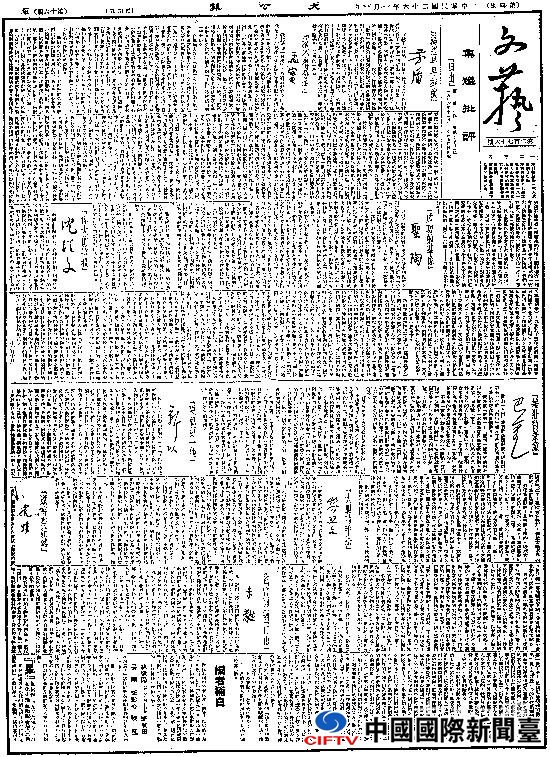

至于曾在《大公报》发表文章的大作家,那的确是灿若群星,不胜枚举。仅仅举一个例子吧。1937年1月1日《大公报》“文艺副刊”刊登了作家们对曹禺剧本《日出》的“集体批评”(评论)。看看作者的阵容吧:茅盾、孟实(朱光潜)、叶圣陶、沈从文、靳以、巴金、陈荒煤、黎烈文、李蕤。这样的版面,除了“给跪了”,其他的形容词都是多余的。

1937年1月1日《大公报》文艺副刊登载了茅盾、巴金、叶圣陶、沈从文等人的文章

《大公报》不仅是文学家的沙龙,更是大学问家们的乐园。1934年1月1日,《大公报》在要闻版以显著地位,刊出了“特别启事”,每星期日,敦请社外名家撰述“星期论文”。而后,慕名加入作者队伍的囊括了胡适、翁文灏、梁漱溟、傅斯年、蒋廷黻、梁实秋、陈衡哲、竺可桢、范旭东等大学教授和各界名流,多达两百多人,涵盖了各个学科,无分政治立场,单看“术业有专攻”,兼收并蓄。胡适是这一行动的最早倡议者之一,也是最积极的作者之一。1934年1月7日,他发表了在“星期论文”中的第一篇《报纸文字应该完全用白话》。

如果觉得前面这些内容太“高大上”,那面下面这些一定是非常接地气的:家喻户晓的漫画《三毛流浪记》就是1946年在大公报上发表的。金庸大侠的《书剑恩仇录》最早也是在《大公报》旗下的《新晚报》连载。金庸当时是大公报的编辑,后来他一直称大公报是“旧主人”。

1947年6月《大公报》刊登的漫画《三毛流浪记》

能够承载如此丰富的内容、吸引如此众多的“大家”,离不开一代代《大公报》人的坚忍不拔、团结奋斗。114年的历史上,《大公报》曾辗转天津、上海、汉口、香港、桂林、重庆、北京等多地,但始终秉持笔录历史、文章报国,绝不言弃。香港《大公报》1948年3月复刊,将这份报纸的血脉、文脉延续至今。

《大公报》的卓越贡献得到了国家和社会各界的肯定。2012年《大公报》创刊110周年时,习近平专门致信祝贺指出“《大公报》具有悠久和辉煌的历史。在一个多世纪的办报历程中,始终与时代同呼吸,与民族共命运,立言为公,文章报国,享誉海内外。“

习近平还高度评价了“《大公报》立足香港,心系祖国,面向世界,在团结凝聚香港社会各界、支持特区政府依法施政、关注社会民生事务、推动香港与内地交流合作、增进香港同胞对祖国的了解等方面不懈努力,多有建树。希望《大公报》弘扬百年爱国传统,与时俱进,开拓创新,不断扩大影响力,为‘一国两制’的成功实践,为香港的长期繁荣稳定,为国家富强和民族振兴,继续做出新贡献。”

《大公报》拥有厚重的历史积淀,但并不因循守旧,而始终以创新精神走在时代发展前列。1995年,大公网顺势而生,成为香港最早创建的互联网媒体之一,经过二十余年的发展,大公网组建了覆盖全球的新闻团队,已成为全球知名华文网络媒体。

“有容乃大,无私则公”。正是凭借这种包容开放的气度,《大公报》吸引了各个时代那些引领浪潮、叱咤风云的大家、巨匠、名流、精英的青睐、参与,得到了大众读者的喜爱、肯定,并不断吐故纳新,继续抒写着一段114岁的青春。