《中访网》全媒体记者 高艳秋

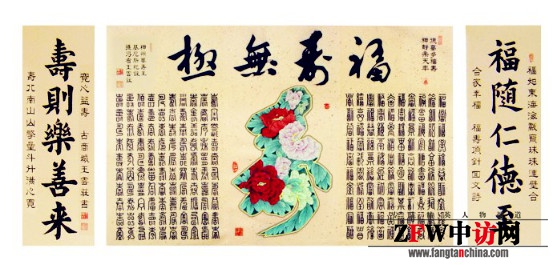

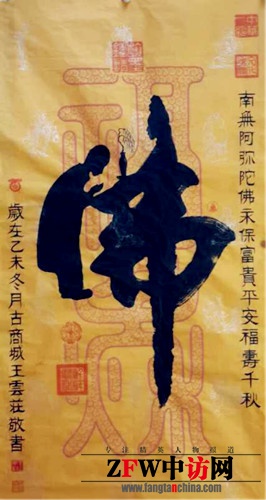

中国传统文化专业委员会(特)高级研究员,世界一级艺术大师,中国一级书画师,中国一级著作家、联合国中华文化传播大使、中英艺术交流形象大使、国家形象大使、瑞典皇家艺术学院荣誉博士、中国国礼特供艺术家,现任中国传统文化专业委员会特高级研究员、中国书法美术家协会名誉主席、中国国学学会副主席等职。其作品“百寿图”“千寿图”“福寿无极”“福禄寿喜”被世界教科文卫组织收藏并作为中共河南省委礼品赠送外国领导人及国家领导人、海内外宾朋,多幅作品被大型文化机构收藏。

他是商丘市一等三好学生,1958 年被保送商丘一高,l960 年高中跃进班毕业被文工团特招进入文艺团体任舞美创作,后调入河南电影制片厂任电影美术设计师。一次偶然的机会,一幅宋代的《拱寿图》让他迷上了“寿”字。他利用美术师走天下之优势,历经四十多个春秋,凭着一份认真、一份执着、一份实在、一份毅力行迹大半个中国,搜集、挖掘、撰写、注释、创作寿文化作品,四十年磨一字,迷磨出了他对中国寿文化研究传承的风采人生。

他就是王云庄先生。

中访网:是什么原因使您对“寿”这个字如此热爱呢?

王云庄:1962 年的一天,我去开封大相国寺,在大雄宝殿看到一幅宋代的《拱寿图>,444 个不同写法的“寿”字用黄丝线绣在红缎上,当时我心情非常复杂,说不上是惊讶还是喜悦,然后准备拿出相机拍照,却被工作人员禁止。回家后总是不甘心,决心第二天带着干粮、水壶,买了门票又进了相园寺,把那些“寿”字半临摹半写意的花费整整一天抄了回来。第一次见到一个“寿”字竟然会有这么多写法

中国书法的神奇妙造竟至于此,久久不能平静下来。我当时想,那幅《拱手图》是宋代的作品,宋以后又过了将近千年,一定会有新的作品,新的写法被创造出来。1964 年去北京参观《全国舞台美术展览》,在北京大栅栏的一家书画店里看到了一幅《百寿图》和一幅《百福图》,经和店主协商,用相机拍了下来。至此,更加坚定了我搜集“寿”字的信念。

中访网:可以简单谈下您对于“寿”的创作之路吗?

王云庄:借用工作的原因,我可以随时随地的考察,从象形文、甲骨文、陶文、金文、瓦当、砖文、竹简、碑刻、器皿、帐幔、锺鼎到灯彩、织品、衣物,乃至商品包装等,凡是遇到“寿”字的字、画、图文,一概抄录或拍照。在1988 年《全国首届民族民间书法展览》中创作了《百寿图》作品,荣获了二等奖。后来为了庆祝华诞四十周年,又把收集的“寿”字及吉祥汉字经过整理,创作了《千寿图》书法长卷和《万字集百图》条屏以此献礼。长卷高46 厘米,长2260 厘米,包容1256 个各具风采的小篆异体寿字,书写在黄绢上。并且《万字集百图》在1992 年12 月被特邀参加广州举办的《中华百绝博览会》美术奇观馆展出。到1999年,通过三十六个春秋的整理,已收集了古今用一万三千多种形体所写的“寿”字。分类汇编注释为百寿出处、百寿百家、百寿四体、万寿图谱、百寿印纹、寿词诗联六部分内容,按照古人的写法,写成高2.38 米,长172 米,由229 个立轴组成的《中国万寿图谱集注》书法长卷通景屏,在中华人民共和国成立五十周年的时候,先后在郑州和北京中国美术馆展出。

中访网:您在创作的过程中遇到过什么困难或者艰辛吗?

王云庄:为向祖国50 华诞献礼展出我三十六个春秋的成果,我把搜集、整理、注释的寿文化资料经过分类:百寿出处、百寿百家、百寿四体、万寿图谱、百寿印纹、寿词诗联六部分内容书写在四尺宣纸上。长达九个月的日日夜夜,我闭门创作书写成了229 张,172 米长,装裱成通景屏。完成了世界最长的万寿通景屏,但是长期的闭门创作业拖垮了我的身体。饮食的不规律、长期熬夜也使我患上了糖尿病,但是当作品完成的时候,我觉得一切都是值得的。

如今王云庄在完成本厂影视拍摄任务之余,仍继续努力于“寿”文化艺术的搜集研究。对《万寿集注》“寿字流变”5000 年前至商周3000 年时空断代部分内容作了增补;对“寿词诗联”重新作了重写;先后整理出“寿字图纹”、“寿星寿画”、“长寿歌决”三部分内容,以增加作品的文化性,文化品位和学术性。增补修改后内容更加充实、完美、统一,让人更直观地看到中华寿字五千年中华汉字的文明历史;更清楚的了解到中国“寿”字的流变及“寿”字图纹的沿革发展;更直观地品尝到中国寿文化那五彩缤纷的历史画卷,由此参悟到“寿”字在中华民族人生价值理想观念中的美妙神韵,使其寿文化上升到一个新的景界。认识和了解王云庄的人和身边的同行称他:王云庄是一个五花八门的艺术杂家,是个举一反三多才多艺的多面手。正是这些条件,才使王云庄把这样一个字的学问做大。

王云庄先生曾说:“我是一个书画艺术家,在人生的长河中,生命是有限的,艺术是永恒的。我痴迷翰墨丹青,乐于舞笔赋彩,而中国寿字文化是我毕生的追求。让灵性的线条,梦幻的墨香,绚丽的文化,创作出更多无愧于历史、无愧于时代、无愧于人民的优秀作品,舞出中国寿字文化的出彩人生”!