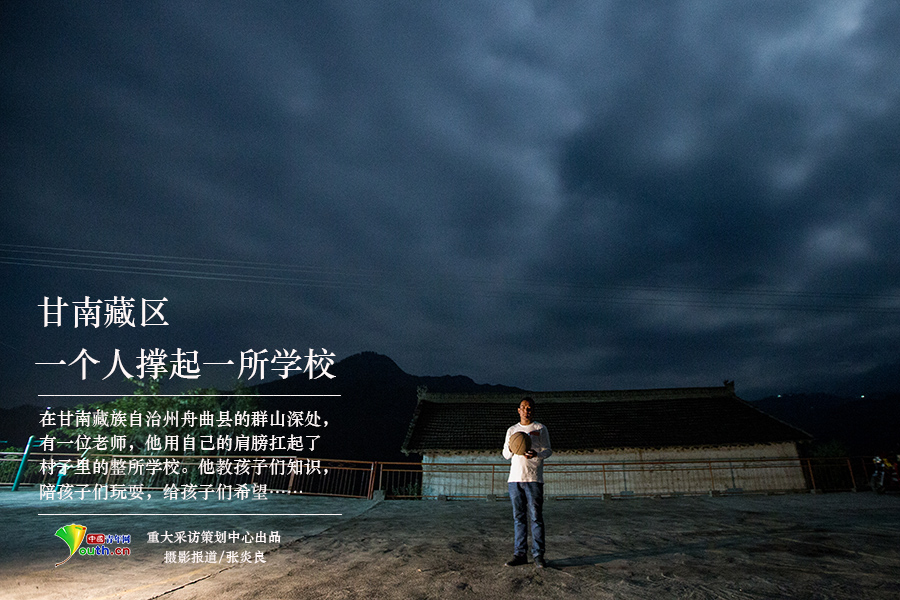

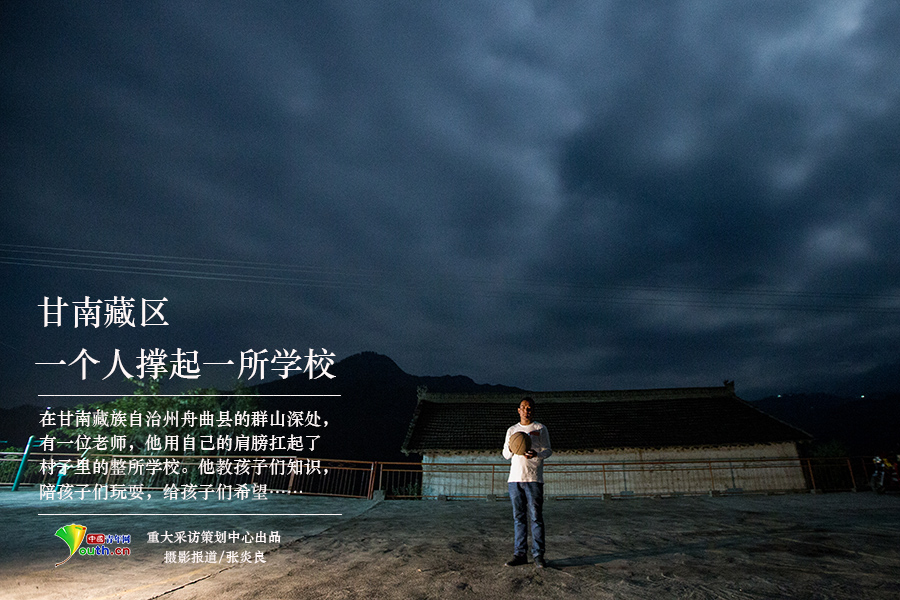

有这么一群人,他们在甘南藏族自治州海拔两三千米的山沟沟里,肩负起当地一个村方圆十几里幼龄儿童的教育重担。他们认真上好每一堂课,用自己的智慧、辛勤与坚守滋润着孩子们心中求知的嫩苗。因为他们知道,只有教育,才能改变这些孩子的人生。日前,中国青年网记者深入甘南藏族自治州,用镜头和笔触记录这些扎根基层的一线乡村教师平凡而伟大的日常生活。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

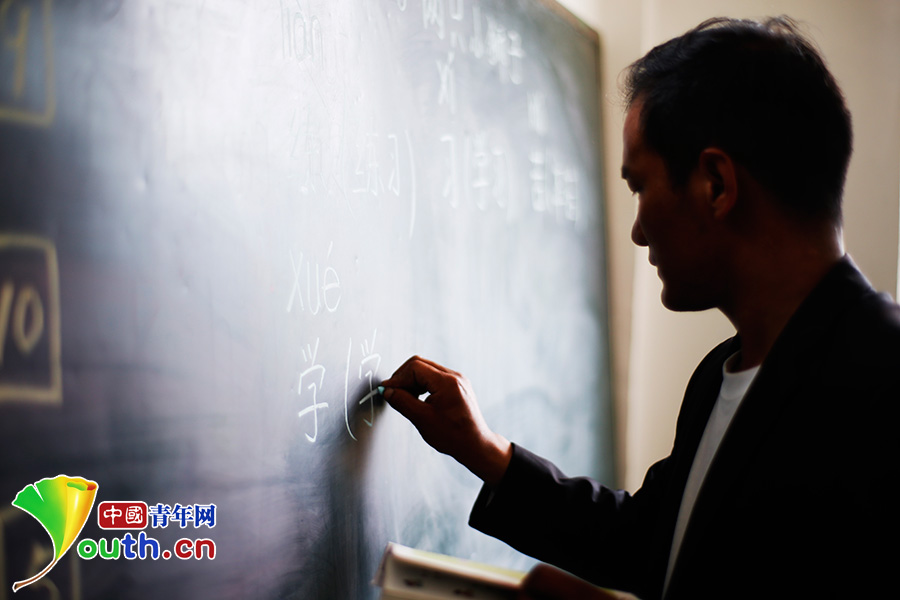

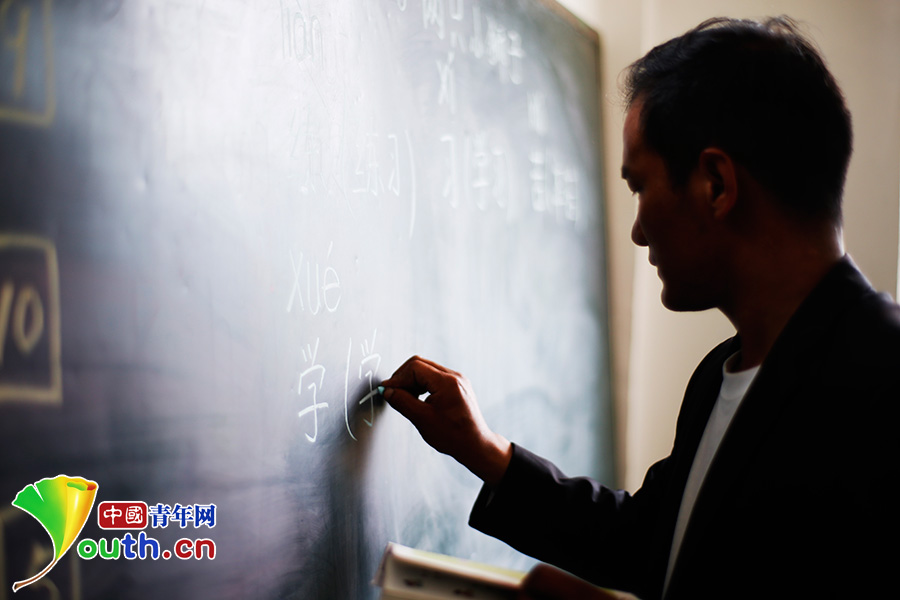

黄三英老师认认真真、一笔一划地在黑板上写下所要教授的内容。他所在的甘肃省舟曲县果耶乡真庄村,位于群山深处。这里距离兰州近十个小时的车程。从2005年起,黄三英继承父业,成为真庄小学代课教师,教村里的孩子说汉语、认汉字。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

“真庄”在藏语中为“第一个”的意思,指这是当地第一个村庄,其悠久的历史可见一斑。由于地处山区,道路难行,每当降雨都会引发大大小小的地质灾害。交通不便使得这个村子与外界的交流极为不易,村里人祖祖辈辈都在使用本民族语言--藏语。在这个藏族村里,黄三英成了孩子们的汉语启蒙老师。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

真庄村有一百七十余户人家。黄三英告诉记者,村子里的大部分年轻人都在外打工,目前他所教的28个学生,大多都是留守儿童。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

清晨,黄三英早早地来到学校前的空地,陪孩子们打球、玩耍。“最快乐的事儿就是到了学校,和孩子们在一起。”黄三英说。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

周一至周五,每天上午八点,黄三英准时摇响上课铃。据村里的老人说,以前由于学校都离村子很远,村里的孩子几乎从10岁才开始上学。直到1976年,村里有了第一位藏族教师,这个人便是黄三英的父亲。父亲早逝,家里经济拮据,黄三英没能继续上高中。自幼受到父亲影响的他不愿看到村里的孩子再一次远离教育,决定继承父亲的事业。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

周一至周五,每天上午八点,黄三英准时摇响上课铃。据村里的老人说,以前由于学校都离村子很远,村里的孩子几乎从10岁才开始上学。直到1976年,村里有了第一位藏族教师,这个人便是黄三英的父亲。父亲早逝,家里经济拮据,黄三英没能继续上高中。自幼受到父亲影响的他不愿看到村里的孩子再一次远离教育,决定继承父亲的事业。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

孩子们在课堂上跟着黄老师高声朗读汉语拼音字母。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

除了教书,黄三英还要照顾孩子们的各种所需,包括给孩子们削铅笔。在真庄小学,黄三英不仅是孩子们的黄校长、黄老师,还是他们的“黄爸爸”。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

6岁的藏族女孩黄娜姆措站着听黄老师讲课。黄三英的课堂上氛围很活跃,孩子们跟黄老师一起,又学习、又玩耍。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

在真庄小学,孩子们的课业通通不带出学校,黄老师当堂批改,让孩子们在课后有足够的时间玩耍。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

6岁的黄江金加处津津有味地舔着手上的方便面酱。由于地处深山,物资相对匮乏,跟城里的孩子们相比,那里的孩子吃的、玩的截然不同。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

早晨上课前,5岁的杨国浩倒挂在篮球架上。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

黄三英的家就住在学校后面的山坡上,每天两点一线的生活成了他几乎不变的主题。去年年底,无意间的一次报名,让他获得了“马云乡村教师奖”。“第一次坐飞机,第一次见到大海,第一次听马云讲课。那次经历让我坚定了教书的信念。”黄三英说。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

清晨,黄三英在自家的院中干活。他说:“我想给学校修个卫生间,最多一万块钱。”

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

从远处看,红顶黄墙的真庄小学格外醒目。虽然只有一间教室,但那却是黄三英和孩子们快乐的源泉。

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库

10多年来,黄三英把一批批孩子从这个小山村送出去。黄三英说:“虽然现在每月只有一千块钱,但只要给孩子们教书就行了。看着教过的学生有的现在上了大学,心中很有成就感。自己最大的愿望就是想继续深造,成为一名正式的人民教师。”

查看原图|更多图库

查看原图|更多图库