人艺院长张和平:让艺术更具人气

2016-02-02 08:43 作者:2

- [人民网文化频道]:6月4日14时,北京人民艺术剧院院长张和平将做客人民日报总编室、人民网文化频道联合主办的《文化讲坛》,以“如何让艺术更具人气”为题与网友在线交流。敬请关注![14:04]

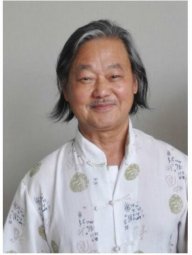

- [主持人]:各位现场的观众和人民网的网友们大家下午好!这里是由人民日报总编室和人民网主办的人民日报文化版和人民网文化频道承办的大型报网互动栏目文化讲坛,今天讲坛的嘉宾是北京人民艺术剧院院长张和平,大家掌声欢迎。[14:05]

- [主持人]:今年是北京人艺建院60周年,近几年来传统文艺的舞台上又迸发出了新的生机,《原野》、《家》等复排的经典剧目作为重现了人艺话剧这块金字招牌的风采,《窝头会馆》、《喜剧的忧伤》等新推出的剧目也是一票难求,这些成绩与2007年加入人艺的掌舵人张和平的工作是分不开的,实际上除了话剧,在不少著名的电影背后也都有着张和平的影子,1997年他参与创办了紫禁城影业公司,成为首任总经理,作为出品人推出了中国首部贺岁电影《甲方乙方》,此后又陆续推出了广受欢迎的《不见不散》、《张思德》、《云水谣》等,无论作为创作者还是投资人,张和平似乎总能找到艺术和商业的契合点,也总能让文艺作品既叫好又叫座,那么今天文化讲坛就邀请到了张和平,来解密如何让艺术更具人气。[14:11]

- [主持人]:张院长,我们先和今天现场的观众和网友们打声招呼。[14:11]

- [张和平]:各位观众,下午好![14:12]

- [主持人]:张院长,我们知道今年人艺建院60周年,有一系列的庆祝活动,那么我想网友非常关心的是我们具体会推出哪些好戏?能否给我们介绍一下。[14:12]

- [张和平]:人艺有一个老话叫做拉开大幕是真的,因此在纪念人艺建院60周年,还是要以我们演出自己最能够代表剧院水平和历史的剧目,今年大概是四个板块:第一,辉煌起点,是以开山之作,就是《龙须沟》打头的。第二,永恒经典,是以《茶馆》和《雷雨》几个大事的经典为代表。第三,《他山之玉》和刚刚演完的《推销员之死》(音)为代表。最后一个就是走向经典。走向经典是我们这些年来所创作的一些正在走向经典,它还要经过历史的考验。像《窝头会馆》、《知己》等等。因为你说到今年的创作,也是我现在还暂时需要保密的。[14:15]

- [张和平]:“一大一小”,一大就是一出大戏,一小就是一个小剧场的新戏。大戏,既是我们建院60周年的,同时也是向十八大献礼的一个剧目。这个剧目要以“原创、当代、北京”这六个字为原则的一个原创话剧。之所以还需要保密,因为还不到向媒体宣布的时候,但我可以说,昨天我看到这个剧本的第三稿,有了充分的信心,而且也是我们人艺老中青少四世同堂演出的一个剧目,60年前进入人艺的老的艺术家和60年后有四、五个即将进入,也是我们应届毕业生,要正式进入这个团队的演员,共同来创造的一台大戏。这个大概是在九月份到十月份,也是在十八大之前的时间演出。[14:17]

- [张和平]:还有一个小戏,因为在30年前,9月19日在人艺的小剧场诞生了我国第一部小剧场的话剧,30年之后,我们想用一个新的原创的小剧场的话剧来纪念一个具有着现实主义创作方式风格的剧院,有一个新的小剧场的话剧能够和广大观众见面。[14:17]

- [主持人]:但现在还要保持神秘感,让大家期待一下。我刚才从您的介绍中听出来,我们既有传统的,也有走向经典的创新戏。大家可能关注的是作为一个有着60年历史的人艺,到底是应该坚守传统还是应该更加的去创新,这个关系是如何平衡的?[14:18]

- [张和平]:人艺上上下下形成了共识,就是在继承中发展。我想,继承是第一位的,当然继承不是为了目的,继承是为了发展,发展才是目的。如果发展离开了继承就没有了基础,也没有了根基。如果只有继承,没有发展,继承也就失去了应该有的意义,所以我说应该是在继承中发展。人艺在这些年来恢复了像《家》、《原野》、《龙须沟》、《鸟人》、人艺《推销员之死》、《蔡文姬》十余部最具历史时期的代表剧目,这样人艺就有20几部可以代表人艺传统和风格的剧目存活在舞台上。[14:19]

- [张和平]:我总认为,人艺的社会形象由两部分组成的,一部分就是首都剧场,这是一个外部的形象。再有一个剧目是《雷雨》、《茶馆》、《蔡文姬》等等,这些剧目构成了非物质文化的形象。如果我们只有这个剧场而没有剧目,这是不完整的。所以这些年来,大家也是通过自己的实践,悟出了应该在继承中发展。但刚才我也说了继承是为了发展,所以这些年来,大家也知道推出了像《窝头会馆》,像《知己》、《喜剧的忧伤》,包括莫言的《荆轲》,这些都是以文学做基础的一些剧目,既保持了人艺的现实主义的创作方法,同时也有所创新、有所发展。发展的本身也说明了继承对我们现在创作的重要。[14:21]

- [主持人]:实际上现在的演出市场非常多元化,竞争也非常激烈,人艺在坚持继承为了更好的发展原则之下,我们具体操作在剧目的选择和定位上是怎样做的?[14:21]

- [张和平]:人艺,又是北京的人民艺术剧院,所以应该以人民为导向和核心,围绕人民进行的。一直到现在,原创、当代北京,就是要反映北京人民在我们的生存和发展的时候的生存准备,说到这点,我们有一个很好的基础,刚才我说了辉煌起点的《龙须沟》,今年是人艺建院60周年,实际上在人艺还没有建院的时候,老舍先生去门头沟体验生活,写出了《龙须沟》。这也是奠定了人艺现实主义的创作方法,也就是在创作风格上的具有浓郁的北京风情的特点。再有就是它的政治方向,所谓的政治方向就是与人民同在,与祖国同在,这句话是曹禺先生生前留给人艺最宝贵的财富。所以,我们今后的发展也要像毛主席在延安文艺座谈会上的讲话,我们刚刚隆重地纪念完发表70周年,在今后的道路上也应该永远沿着这条道路去创作、发展。[14:23]

- [主持人]:刚刚您也提到现在我们有些新戏,包括《窝头会馆》和《喜剧的忧伤》,实际上更大一批在于新的年轻观众,票房也很火爆。但也有人认为它主要源于明星效应,当初把明星效应引入话剧,您是怎么考虑的?[14:24]

- [张和平]:任何一个文艺作品都具有三个方面的属性,一个是社会属性,就是应该有它的担当。第二是艺术属性,艺术属性是必须要符合它的艺术特质。第三是它的商业属性,这是一个很现实的问题,因此明星的号召力也是作为很多观众比较宰割的,很多人可能不太注意谁编剧的,但他很在乎谁演的,但要发展,归根结蒂还是文学,因为剧本既是一剧之本,也是一院之本。最重要的是几十年来我们永远的一个议题就是剧本问题,这些年不仅是在继承,也包括对青年在一个新时期的文化需求,在剧目当中应该有所体现。[14:25]

- [主持人]:那可不可以这样理解,一部好戏的标准是剧本加演员,在目前人艺的“星系”的操作中是剧本加明星。[14:26]

- [张和平]:演员会起很大的作用,这是一个很现实的问题,但剧本是第一位的。比如说《茶馆》、《雷雨》等等,所有的经典剧目,演员换了,导演也换了,但不变的是剧本。包括你刚才提到的《窝头会馆》和《喜剧的忧伤》,其实也是以剧本为基础的。《窝头会馆》是刘恒第一部的话剧作品,里面的文学性是很强的。另外,文学本身是人学,作为戏剧来说,最重要的一个任务就是要塑造鲜活的人物形象。这个里面一个是一个,正因为有了这样一个又一个的鲜活剧本才有了后来的过程。比如说《窝头会馆》,到现在为止我们已经演了78场,票房达到2578万,一个戏,每天就演一个舞台,能够达到这样的结果,当然有五星级阵容的功劳,杨立新、宋丹丹、何冰、徐帆他们的号召力,但能够有这么长时间的生存和生命力,在于他的剧本。[14:27]

- [主持人]:可能大家都觉得在过去好象留下来的经典会比较多,比如说《茶馆》、《雷雨》这样的,但近几年实际上经典是比较少的,那您认为这个原因是没有好本子吗?[14:28]

- [张和平]:剧本是关键。[14:28]

- [主持人]:在您看来,如何定义一部经典的作品?[14:28]

- [张和平]:刚才说了文学就是人学,它应该对于人、人物命运有一个比较深刻的认识和表现。近一个时期以来你提到的一些经典作品比较少,当然我们永远不应该有虚无主义的态度,这些年我们在文化的发展上有很多作品是可圈可点的,但是距离经典确实很少。我觉得这和我们创造者的心态是有关系的,当然在一个社会大的变形期的过程中有浮躁,所以我认为我们要想有一个经典作品的出现,首先要克服的就是浮躁。我现在归纳了一个是浮躁,于是在它的过程中表现出来的是浮夸,最后作品本身浮浅。这样的作品恐怕就很难最后成为经典的作品,我们应该真正像《讲话》精神所要求的,要长期的、无条件的深入到工农兵中去、深入到火热的斗争中去。[14:31]

- [主持人]:您刚刚也提到作品的属性当中有一个商业属性,可能现在很多人也会用票房衡量话剧的成功与否,就像电影、电视剧是用收视率来衡量。我知道在您当人艺院长的四年多里,人艺的票房翻了三翻,特别是去年的票房,这里有一个统计数据达到了3227万元,高票房的秘诀是什么?[14:31]

- [张和平]:我觉得还是经典的力量。刚才我也提到了,这些年来我们恢复了、重新排演了十几出的经典剧目,可以举一个很现实的例子,《茶馆》还没演呢,《茶馆》开票半天,所有的票没有了。我原来感觉到有一种倾向是应该克服的,在文艺创造当中的喜新厌旧,其实我们都是踩在前人的肩膀上来发展的。所以我有时候觉得我们一些兄弟院团都有自己的经典剧目,但现在确实能够代表它形象、风格、传统的剧目似乎都不见了,我觉得这是一个很遗憾的事情。所谓不能狗熊掰棒子,我们既要原来的,也要新的。这是不矛盾的。[14:33]

- [主持人]:刚刚我们主要谈了人艺的很多戏,我们谈到经典,我听下来之后,感觉除了剧本,包括创造者要克服浮躁的心态,您总结一下如何打造一部经典,在现实来看需要哪些条件?[14:33]

- [张和平]:从根上来说就是要无条件、长期地到生活中去,我们每天都在生活当中,但能不能有对生活最深刻的理解和认识,这是很难的。所谓经典的作品,我认为它是要经过时间的考验,只有存活在舞台上的,我指的当然是舞台剧,它才可能成为经典。如果是演了一两年就丢掉的,它永远不可能成为经典。所以你刚才谈到人艺的票房,其实我觉得人艺这些年来票房确实像你所说的有一个逐年的攀升。原来人艺基本上平均每年票房是1280万,到2008年的时候是1439万,到2010年的时候是2767万,到2011年的时候是3227万,一直到今天,今年上半年到现在为止已经是2014万,今年应该是超过4000万,已经达到了历史上最高、最好的水平,但这个是不以牺牲公益性和人民性为前提的。特别是我们今天能够感觉到,到《人民日报》的人民网来作客,我又身为一个人民剧院的院长,有一种回家的感觉,我们都是姓“人民”,还是要保持它的人民性。这些年来公益场的演出,所谓公益场的演出,这场是低票价的,特别是大学生,他们都没有进入社会,还没有工资,如果票价过高了,他们显然是承受不起。我们一共是218场,19.6万人进入这个剧场,票价是10-40元。因为很多时候是一票难求,但每次我们都是要拿出一定的场次作为公益场,这是一个传统,这就是要保持人民剧院本色是不能变的。[14:39]

- [主持人]:非常高兴张院长觉得到人民网是回家了,既然回家了我们是否唠点心里话,就是在您担任人艺院长的四年多当中,您最得意的事情是什么?最困惑的事情是什么?最期待的事情又是什么呢?[14:40]

- [张和平]:最得意的事情是一部新戏推出来获得成功的时候,比如说《窝头会馆》、《知己》等,最后是一票难求,那个时候是我最开心的时候。最困惑的时候是剧本,给人艺投剧本的很多,但是能够达到人艺水准的是微乎其微。人艺马上有一个东扩工程,要建北京国际戏曲艺术中心,要在现在的首都剧场的基础上,还有一个650人的剧场和350人的中剧场、小剧场出现,将来就是5个剧场,应该说是世界上数一数二的,应该是最好的。作为我来说也是这几年花费力气很大的,但是我花费的力气能够看到成果,一点点向前推进,将来能够买一块砖,就能够少一块,就能够往上涨一块。剧本,不一定,我下再多的力气能不能行,不敢说。因为有艺术创作的规律在里面。因此我刚才说到的,我们永远的第一个议题是剧本,但常常是很头疼。[14:41]

- [主持人]:主要问题出现在哪里呢?[14:42]

- [张和平]:主要的还是在于对人的命运的、对文学层面的深刻认识不够。所以我们往往看到现在舞台上声光电是非常炫,但我认为这不是根本,当然,它可以满足人们视听上的需求,也有短时间里的一种效益,但应该克服一种浮躁,从根本上它的文学层面和它在历史上所应该占据的位置,在这个方面开掘的不够,在转型期当中不可避免地浮躁。[14:43]

- [主持人]:刚刚我们还问到最期待的是什么?[14:43]

- [张和平]:下一个戏,包括我刚才说到的一大一小,因为大概是7月5日是第一次记者招待会,所以我要信守诺言,还不能说,但昨天我看了第三稿,很踏实了。[14:44]

- [主持人]:张院长,其实在担任人艺的院长之前,实际上您也有过多重的身份,其中有一个可能在座的观众或者网友也并不知道,是因为很多著名电影背后都有您的影子,包括首部的贺岁片《甲方乙方》,包括《张思德》,还包括《建国大业》,您拍了很多主旋律的电影。主旋律的电影不好拍吧?[14:44]

- [张和平]:主旋律的电影很多,但真正能够成为经典、真正能够传流下去的很少,我还是那句话,应该长期的、无条件的,同时克服浮躁。电影也有它的三个属性,有社会性、艺术性、商品性。如何把这三个很好地结合,确实是一道很难解的题。比如说电影,特别是每年34部大片之后,确实空间受到了一定的挤压,但是我认为我们在这种比较严峻的、又是不可避免的情况下,要面对最好的办法就是我们必须拿出好的作品来,拿出经典的作品来。应该说这些年我们也有不少,但是具有时代穿透力的,能够经得住历史考验的不多,这就存在了我们要面对这个市场的残酷情况,首先还是从自我找原因,从自我努力。[14:46]

- [主持人]:您觉得在电影这个行当里,好作品不多的原因是什么?跟话剧一样吗?也是因为本子吗?[14:46]

- [张和平]:也是。很多时候一个明星最幸福的是什么?碰到一个好剧本、一个好导演、一个好角色。往往对路之后,这就作为机遇了,有一个好的机遇,就应该促成一批人才的出现。相反,如果一个文学质量、思想很浅薄的作品会毁掉一批人,会丢掉很多机会,所以在这个里面,也同样是剧本的问题,据我了解所有制片机构要抓都是剧本,人艺集60年的经验是一个文学的剧院,我想这个经验应该是带有普遍性的。[14:47]

- [主持人]:刚刚我们聊到了主旋律电影,主旋律电影在拍的上面很有难度。您的操作里有《张思德》、《云水谣》,实际上看的人很多,在艺术上给予了很高的评价,如何让这种主旋律的电影具有人气,有更多的人去看,您在操作中是如何做的?[14:48]

- [张和平]:所谓主旋律的作品应该说人物是最典型、最普遍意义的话,做最典型、最普遍的人的事儿,这就存在一个了解“人”和 熟悉“人”的过程,因为我们的一些创作者不了解他所描写的对象,于是是一种苍白的,或者说是从概念出发直奔主题,这样的作品,我想它很大程度上是毁坏了“主旋律”这三个字,主旋律是很伟大的三个字,社会需要它、人民需要它,而如果我们粗制滥造,不珍惜作品,就会使主旋律这三个字大打折扣。我经历过的这几个作品当中,总社会反响应该来说还是好的,比如说《离开雷锋的日子》、《张思德》、《云水谣》,还有《建国大业》,都是有鲜活的人物,无论是张思德还是雷锋,都是典型的英雄人物,如何塑造好这些人物是要花很大力气的。我们的一位作家曾经说过,好的剧本不是用手写出来的,是有脚写出来的,什么意思呢?就是应该迈开你的双脚到生活中去,应该像我们《人民日报》一样、人民网一样和人民艺术剧院一样,能够表达人民的心声和人民的一种愿望,才能够最后得到人民的肯定。[14:50]

- [主持人]:我知道其实在业界对您还有一个称呼或者是这种称号,是“金牌策划”,是有这样的说法吗?[14:50]

- [张和平]:有人这么说过,其实我很不敢当的。其实我也折过,所谓折过,也有一些作品、也有一些电影,我也曾经在北京文化艺术影像出版社做过十年的总编辑,我记得对我刺激最大的一次就是参加订货会的时候,拿着录音带给批发商来看,人家说我这个人长的还是比较慈祥的。他说,跟您一接触吧,你人不错,但货软了点。这是对我很大的刺激。所以这些年还是做了点事儿,是组织对我培养的结果,是他们替我交了学费,在一次一次的失败或者挫折当中积累了一些经验,才有了一些成功吧。[14:51]

- [张和平]:再有一个,我觉得我这些年能够有一些作品出现,也包括有一些作品得到了社会上的很大的肯定,其实在它的后面,我可能更多的就是刚才所说的人民性的问题。我做了17年的群众工作,这个大概鲜有人知,但更多人知道的是表层的,你拍了哪些电影、做了哪些歌,包括《糊涂的爱》、《过把瘾》,包括电视剧上的,但如果没有17年的群众工作,是不可能的。我报报我的履历,1961年考入当时的北京艺术学院话剧表演系,也是从那个时候从事艺术工作。毕业在文革期间,1968年毕业,那时候剧院都没有,都是上五七干校。1968年到1970年两年的时间,在山西4643部队农场也组织了一个毛泽东思想宣传队。从1970年到1975年,我在大兴县毛泽东思想宣传队,这五年当中走遍了大兴县的各村各户,那时候是公社,所有的公社、所有的村我都去过,骑着自行车,驮着行李去演出,这是五年的时间。1975年到1979年,我在北京毛麻丝公司工会搞文体,这是四年的时间。1979年到1985年,我在北京群众艺术馆的群众戏剧组。[14:55]

- [张和平]:从1968年到1985年,整整17年的群众文化工作,所以我为什么反复地说人民,我们现在想解决经典,或者是在事业上有所成就的话,离了人民是不可能的。所以我从我个人的经历中可以看得出来,之所以有了后来的一些成绩,是得益于那17年的群众文化工作对于我的滋养。在那17年当中,我接触了工农兵,当时说道了部队、工厂、农村,包括群众艺术团,在这个当中我比较多地接触了他们,也比较多地理解了他们,同时也使我慢慢地理解了他们,他们喜欢什么。于是在我后来的艺术创作当中,我自觉不自觉地总是在换位思考,你如果是一个群众、你如果是一个人民,你喜欢不喜欢、你觉得好还是不好?把这个位置一颠倒之后,你就会找到一种克服自我。因为艺术工作者比较容易犯的一个毛病就是自我,总认为我的是最好的,我的是最高级的,但是与不是,这个标准不是你说了算,是人民群众说得算。[14:56]

- [张和平]:我一直认为,包括我所在的人艺,要想把握住这个方向,当然要有一个创作水准水平的问题,但更重要的恐怕还是一个方向,这个方向是不能丢的,人民艺术剧院离开了人民一事无成。正像开山之作《龙须沟》一样,老舍先生是迄今为止唯一一个被任命为“人民艺术家”的艺术家,为什么给予这么崇高的荣誉?就在于老舍先生建国初期就到了龙须沟,写出了这样一个经典的作品,一直到现在,每次演出都是一票难求,说明什么?这是接人气、说人话、办人事的。因此有了这样的基础,才有可能得到那样的结果,那个结果不仅叫好还叫座。[14:57]

- [主持人]:张院长,我听您说下来是否可以这样理解,实际上不仅仅是文艺创作,包括针对文艺作品的一些市场策划,也是需要接地气、接人气?[14:57]

- [张和平]:对。[14:57]

- [主持人]:可不可以这样理解,您17年的接地气、接人气的生活,是您成为“金牌策划”或者说是您在商业和艺术中寻找契合点的最大的秘诀?[14:58]

- [张和平]:最大的秘诀还是得勤劳,还有就是要认真。毛主席不是说过嘛,世界上怕就怕认真。还有就是勤劳,没有不付出就得到的。1961年进入艺术院校,如果就算从艺的话,我中艺51年,我自认为我是勤劳的。其实,我考的是话剧表演系,因为我倒仓倒坏了,原来我的声音特别棒,我13、14岁的时候,我就不知道唱歌怎么会唱不上去呢。因为嗓子特别好但是不爱护它,就是喊,最后给倒坏了。我长的又不是那种特高大,特别是在一定的时期,要表现工农兵都得是高大强的形象,显然我的形象是不对的。所以,我觉得是我入错行,都说“男怕入错行、女怕嫁错郎”。但因为我的弱势,我要生存,我是被逼上梁山的,所谓逼上梁山,我觉得人很多时候的短就是他的长,他的长就是他的短。反过来说,如果我有一副好嗓子、有一个很魁梧的身材,我可能就不是今天这样了,我一定是在舞台上当演员,走另外一条道路。由于我的条件发生了变化,我要生存就要去努力,我用什么去努力,我要心去努力,只有那个勤劳是属于我的,我可能要比别人少玩儿一点儿,少出席一些应酬,应该多钻研一些什么。所以,应该是我后来到道路与我的经历是有关系的。[15:00]

- [张和平]:还有就是你说到的对市场的感觉,也不是天上掉下来的,我刚才也提到了,是党和人民替我交了学费之后才培养出来的。我是当了十年的文化艺术音像出版社的总编辑,那个单位是一个自收自支的单位,是从文化局借了30万块钱,所有的开支,包括你的生产费用,包括人吃马喂都得自己挣,意味着什么呢?没有拨款。你要让大家生存得好一些,你就必须得拿出适销对路的产品来,你才能够占领市场、也才能够有自己生存的空间,因此,这是我的十年。[15:00]

- [张和平]:还有我有三年,就是刚才提到的紫禁城影业公司,我当第一任的总经理。电影也是商品,无论是我所从事的音像,还是所说的电影,它们都具有很强烈的商品属性,特别是现在。一个电影到了进入院线之后,没人看,肯定得下线。因为院线,影院也得生存。这个里面还是所有的认识是怎么来的?是从实践中来的,是从挫折当中得到的。[15:01]

- [张和平]:既然它具有商品属性,它一定有它的规律,我大概也正是在这些摔摔打打之间慢慢摸到一点点规律。比如说《离开雷锋的日子》,它是在1997年3月5日毛主席为雷锋同志题词那个纪念日的时期推出来的。比如说《张思德》,是2004年9月5日,也是毛主席发表“为人民服务”这篇文章的时候推到市场上来的。它既是社会的,有它的教化功能,也是艺术的,同时也是商品的。我们必须尊重它的规律。我们很多时候的失败,大概是不大尊重这个规律,总以为是人有多大胆,地有多大铲。其实不是,你违背了规律,你是要受惩罚的。正月十五就得卖元宵,马上要到端午节了,就得上粽子。这是一个方面,这是档期的问题。比如说在我的艺术经历当中,包括你提到的《甲方乙方》、《不见不散》、《没完没了》这三部影片也是我人生当中具有一定意义的,所谓的意义就是也是我比较成功运用了档期的概念。[15:03]

- [张和平]:还有一个可能是我要自我表扬一下,我比较善于团结同志,比较善于团结艺术家。因为任何时候是互相的,所谓的互相就是我在《甲方乙方》的歌词里写到的,“成全了我,也就陶冶了你”。包括刚才提到《甲方乙方》的冯小刚,如果没有冯小刚,大概也不会有《甲方乙方》。他那时候并不是很得意的时候,1997年的时候,我们都管他叫“习惯性流产”,他拍一个片子,毙一部片子,《一地鸡毛》、《一个冷背面》,包括一部电影叫《过着狼狈不堪的生活》,已经花了200万了,上去就毙了,基本上习惯性的流产,怀不住了。那个时候基本上没有什么人接纳他,其实还是那个剧本,当时叫《比火还热的心》,当时的片名是这个,《甲方乙方》也是我后来给起的一个名字。掌握它的商业规律,提出了一个贺岁片的概念,正好是1998年的春节推出的。圣诞节、元旦节和春节三个年搁在一起,这样推出一个贺岁片,就大炮打红,成为了后来的一窝蜂。归根到底就是要掌握它的规律,无论这三性方面的任何一个规律都是不可违背的。[15:04]

- [主持人]:张院长,我们能否总结一下这个规律,因为我们聊了很多细节性的故事、话题,你提到一个规律是档期,还有就是团结工作者,我们在档期的基础上提出了贺岁片,这是针对那部电影。除了档期和人才之外,还有没有规律可以为当下文艺工作者提供借鉴,如何抓住一个商品和市场的契合点是什么?[15:04]

- [张和平]:我们现在可能有一种倾向要注意,比较注意外在的东西,应该坚持不懈地抓文本、抓文学。我曾经有一段经历,奥运会的开幕式和闭幕式,我曾经担任北京奥运会的开、闭幕式的工作部部长,奥运会开幕式、闭幕式,残奥会开幕式、闭幕式都是在这个过程当中完成的。按说像这样的开幕式和闭幕式只是一个仪式而已,但我认为还是一个文学层面的问题,就是如何用国际化的语言讲好中国的故事。[15:05]

- [张和平]:我记得那时候在奥组委的领导下,有两个文学顾问:一个是刘恒,一个是王安忆。这样一个唱歌跳舞用得着他们吗?一个大的晚会演出,再怎么说,也还是晚会。还是要用,他们参与到整个创作过程中,正因为有了这样的意识概念,就不流于表层了。我们外面看到的东西是外在的,是需要有基础的,这个基础和最后亘古不变的是文学层面的,这是在骨子里的,是潜移默化的。可能我们有的时候表现出来的是形式,是外在的东西。但如果丢掉了那个基础,就会丢掉魂、丢掉了根,所以我真诚地希望,无论是从事任何文化行当的,都要重视你那个行当的文学基础。包括中国作家协会,它可以和全国文联平起平坐的,我认为这个设计是对的。因为没有文学、没有了作家,就没有了本、没有了根,所以我觉得这个道理是通的,可以说是放之四海而皆准的。[15:06]

- [主持人]:文学是很多文艺作品的魂和根?[15:06]

- [张和平]:对。[15:07]

- [主持人]:张院长,其实我们聊了这么多,提到您现在是人艺的院长,之前做过紫禁城影业公司,做过电影,实际上我们在座可能不知道您还曾经担任过北京市的文化局局长。我们也在很多采访上收集到被您所团结在周边的大腕对您的评价,我们来听一听。[15:07]

- [主持人]:冯小刚说,您干一行爱一行,是一位抓主旋律和市场两手都很硬的制片人。宋丹丹说,“有和平在这儿,我们都特别有信心,这比他当任何大的官都重要,因为北京人艺是北京文化那么重要的一块牌子”。还有一个是我们都很喜欢的濮存昕说,“张和平内心有一种力量,他是艺术界的好领导,他懂得珍惜人才,对艺术人才的稀罕与珍贵”。其实我特别好奇,在三种角色之间,投资者、创造人、文化官员,您自己最喜欢做哪怕一般行?[15:08]

- [张和平]:我还是最喜欢做一个文化人,我做过文化官员,做的北京市文化局局长,做了五年。文化局副局长,做了三年。我还做了五年的北京市政协的副主席。但是,我觉得在所有的过程里面,我始终没有放弃的是文化,是艺术,是创作。我即使当文化局局长,我还有一块土地,我还面对着北京市当时是10个剧院团,还有北京戏校等,包括话院、包括所有的文艺单位。我把自己比喻为失地农民的,是做政协副主席的那五年,我刚才所说的无论做群众文化也好、做文化艺术影像出版社的总编也好,做电影紫禁城公司的老总也好,包括现在人艺的院长,我脚下都有一块土地,我是个农民出身的人,我是河北省衡水市的农民,我总觉得农民就要种庄稼,种庄稼离不了土地,离了土地还怎么种啊。[15:09]

- [张和平]:所以我那几年,2003年2月份担任了北京市政协副主席的时候,我有一段时期是比较恍惚,我坐在那个办公室的时候,觉得很痛苦,由于有一些会议、一些活动跟文化没什么关系,他们说的内容我也搭不上什么话,我的生存状态、空间全变了,有点找不到感觉。我比较勤劳、比较用心,这个时候我得怎么办。恰恰在这几年里面,我做了这样几件文化有关的事儿。一个是《张思德》,2004年,就是在这期间,是从我提出来一直到最后的完成,不到半年时间。2004年3月份,我在住院的时候,我和一个同志谈起来,我突然灵魂出鞘了,觉得今年是毛主席发表60周年的纪念日,能不能做一个《张思德》,零风险,一个字没有的情况下,在9月5日全国上演,几乎是半年的时间,剧本里都抓不出来。第二是《云水谣》,也是在这期间。再有一个是《建国大业》,写的是第一届全国政协,我当时提出来政协委员写、政协委员导、政协委员演的概念。我能不能用我这点爱好,用我的知识,能够为政协事业做点事儿。现在看起来,这三个作品都还是成功的。[15:09]

- [张和平]:这几年里我非常有幸,在2005年去了奥运会的开、闭幕式当部长,也是我在人生当中在文化履历当中辉煌的一笔,不可重复的,下一次我肯定赶不上了,打死也赶不上了。但是这点来说,是我生命中的光荣,也是在我不是在文化单位的情况下完成的。所以我觉得一个人要勤劳,不要怨天尤人,条件是可以改变的,劣势是可以变成优势的。[15:13]

- [主持人]:非常感谢张院长和我们分享了您的秘诀,从勤劳到把握文艺作品商品化的规律等各方面,其实现场还来了很多人民日报社的很多同事、编辑记者,我不知道他们有没有问题向张院长提问?如果大家有问题的话,我们下面还有半个小时的交流时间。[15:14]

- [现场提问]:张院长,您好!您一直在提剧本对一个话剧或者是电影的重要性,我知道人艺除了《茶馆》之外,《天下第一楼》据报道也是人艺经久不衰的作品,票房仅次于《茶馆》,他的编剧何冀平他编了《天下第一楼》之后就去了香港,现在也成为了香港的第一话剧编剧吧?。[15:18]

- [张和平]:是。可以透露一点,我说的今年的“一大”就是他编的。[15:18]

- [现场提问]:比如说写一个话剧剧本,还有何冀平那个时候写电影剧本,如果电影剧本跟话剧剧本来说,肯定是话剧剧本不太挣钱,是这样的吗?[15:20]

- [张和平]:是。[15:20]

- [现场提问]:不知道现在人艺的机制是什么样的?是不是剧院自己还有自己的文学编剧,如果大家都觉得收入低、剧本不值得去写的话,那您如何淘到好本子呢?[15:20]

- [张和平]:也得有相应的政策,还有一个是要和作者交朋友。包括刚才提到的《窝头会馆》的刘恒,我是在2007年,大概在10月份的时候,我得知可能要来人艺。我真正上任的时间是11月23日,我还没上任的时候我就约了刘恒,因为我和他有过几次成功的合作《张思德》、《云水谣》,包括他以前的《张大民的幸福生活》等等,电影就更多了。他的台词的功能、文学的功底,他一定能够写。后来我就约了他写这个,后来的《窝头会馆》。可能一个作者一辈子就有一个最重要的作品,最成功的作品,后面的都不一定行了,我们的责任就是要发现他的第一个,也可能是唯一的,这是很重要的。曹禺是23岁就写了《雷雨》,在以后就再也没有超过《雷雨》,但是不能说他不是伟大的,他永远是伟大的,包括很多作家都是伟大的。这个里面还说到了人艺创作室,是专门管剧本的,原来的人艺创作室有将近20位编剧,号称“小作协”,包括何冀平、刘进民等都是,由于历史原因现在已经很少了,如何解决这个问题?我们在2008年的时候,我们聘了十位荣誉编剧,包括邹静之、刘恒、孟冰、北京人艺荣誉编剧等等。[15:23]

- [张和平]:现在很多编剧都转到了影视方面,确实影视编剧的稿酬要比话剧优厚得多。但我认为很多文学家、艺术家,他们依然会认为话剧剧本,特别是在人艺能够上演他们的话剧是他们一生的追求,就在于人艺这块牌子,所以我认为不能把人艺这块牌子做倒了,必须要保持它的品质、品位和品格,因为有了品质、品位和品格才吸引很多,其实有的时候人们满足了一个物质追求之后,更大的追求是精神的追求,是对于自己所钟爱事业的追求,包括莫言也成为了人艺的荣誉编剧,他下面还会为人艺写戏,为什么?是为了实现他们心里的追求。这是他们本质的东西。也包括演员,陈道明,他演一集电视剧费用是多少钱?这个我不用说,你们都知道。他演人艺一个话剧,一天晚上1500块钱,要拍两个月,演一个月,三个月的时间,我不知道该怎么给他钱。我一晚上所有的票房才多少钱?都给他,都不够。所以人们,文学家、艺术家都是有追求的,你只有保持住了这块牌子,你就能够吸引他们,反过来,你做倒了牌子,就没人来了,因为你不值钱了。再有就是要制定相应的政策,据我了解,人艺是在稿酬上比较合规律的,什么意思呢?就是他不管是院内、院外的编剧是提票房,不是一次性的,这个激励机制是很对的。票房的30%给剧场,70%是给剧院,70%里的6%是给本院的,如果你是本院的编剧就是6%,如果你是外院的编剧就是7%。大家可以算一个账,如果是2500万的《窝头会馆》票房,2500万里面的70%的7%是应该给刘恒同志的,也算还行。虽然比不上影视的稿酬,但我认为这是一种激励机制。再加上对他本身事业心的追求,就会把他们吸引到这块天地里来。[15:25]

- [提问]:在上个月北京国际电影周期间,我在旁边的万达影城,看到您去看伊朗的电影《一次别离》,不知道您如何评价这部影片?这样的一部艺术电影,如果是中国人拍的类似电影,您预计在票房上会卖得很好吗?谢谢。[15:25]

- [张和平]:我觉得我坦率地说,我那天是很感动的,我也真诚地感觉到了差距。那种其实写的是诚信,写的是厚德,那不是主旋律嘛,为什么我们写不出来,还是在于我们没有真正地开掘出人的人性的集聚特殊意义的矿石没有开采出来,还在于没有真诚地在生活当中去提炼,所以为什么叫长期的无条件。但如果这个片子是在我们国家拍出来,也是会有很好的票房,我认为是这样的。因为它的呈现不仅仅是剧本,包括很多方面不是钱的问题。这部电影30万美金,这个数字意味着什么?现在30万美金在电影里的投入能干什么?其实,我觉得观众是很精明的,原来说“酒好不怕巷子深”,群众是识货的,口碑是很重要的,有的时候我们过于注重包装,这个分寸不好拿捏,没有包装、没有宣传是不行的,但过了也不行,它是双刃剑。我也从事过这些行当,我也过头过,有一些作品,我把它忽悠大了,期望值越高,失望值越大,这也是一个铁定的规律,最后关键还是看你的品质。所以我认为像《一次别离》这样的东西,如果我们能拍出来,必须你要克服很多浮躁、急功近利。[15:26]

- [主持人]:下面的观众还有没有其他问题?[15:26]

- [提问]:张院长,您好!刚才听您讲,在创作过程当中,包括在运作过程当中都非常注重人民性,我想人民是一个非常笼统的概念,我们的社会改革发展这么多年,社会矛盾也集聚很多,实际上人民群体也在逐渐分众化,有各种各样的群体。我们看电视剧、电影,很多时候也会关注农民工、蚂族、大学生等的生存状态,包括前段时间放映的《北京爱情故事》、《蚁族的奋斗》、《心术》等等,这些社会的热点和现实的问题是人艺所关注的领域,或者他们的群体是我们关注的群体吗?从人民性的角度来说,我们的这些作品到底是给哪些群体来看的?他们所反映的主角的群体到底都包括哪些群体?我们的演员构成,除了明星之外,其他的一些比较平凡的演员也有机会参与我们人艺的作品吗?因为我想问一个根本的问题,剧本创作、演出等等,是有一个底线吗?还是怎样?主旋律和直面现实问题应该怎样协调?谢谢。[15:30]

- [张和平]:应该是毛主席给我们说的,是一切人,当然也包括你刚才所说的那些人。人民艺术剧院也应该对他们有所反映。人艺舞台上很多经典作品也是这样做的,包括《茶馆》,里面的三教九流,上至宫里的,下至老百姓,都是有所表现的。这就牵涉到文化和艺术作品中里的三性,它具有社会性、艺术性和商品属性,应该有它的担当,应该发现最本质的东西和最美好的东西,去善意地表达,包括有很多不尽人意的事儿去不去表现?我们也在表现,关键在于怎样表现。我们应该是一种责任,是一种建设,而这种责任和建设就需要我们去真正地、本质地认识和表达那些人和事,只有这样才能够使我们的作品具有极大的人民性,应该说所有的人都应该是我们表达和表现的。[15:30]

- [提问]:张院长,您好,我有两个问题,刚才你已经说了比较多,在培养剧作和创造性人才,像您这样的在制片界,包括对市场把握得很好,这样的人才也是闲荡缺,能否说说您在人艺包括相关行当里有没有机制体制促成像您这样的人才怎样培养,怎样促进这方面的新人培养?刚才您也讲到您的经历和做的各行各业的事情,我也想问一下现在您有什么未完成的心愿,包括离开您现在的岗位之后将来会专注什么事情,将来的打算是什么?谢谢张院长。[15:30]

- [张和平]:你说的比较深刻、比较超前了,我觉得一个人才的出现,当然社会上,包括组织上等各方面要知人善任,要做很多工作,但很多时候还是内因是根本,能够有比较全的,当然好。但是可能每一个人都会有他自己最擅长的和最独到的一面。比如说在艺术管理上,在自身的艺术造诣上,包括在市场的运行上,这三个方面都会不同的人有不同之所长。当然,三方面都长,固然好,但确实这样的人才是必然有这个经历嘛,有这样经历的人并不是很多的。这没有关系,只要有一方面是很擅长的,而他又善于团结人,就能把事情做成。包括我为什么不敢当呢?刚才你提到,我命还挺好,我遇到那么多有成就的,也很聪明的,很有才能的艺术家,在这个过程当中,我是幸运的。其实,一个人再能干,你又能怎么着。所以,关键是要团结人,包括毛主席说的,包括反对你的人,而且实践证明,是反对错误的人,要有这个胸怀。[15:30]

- [张和平]:我觉得作为一个领导,最关键的一个是情怀,一个是胸怀。所谓情怀,就是你自己的情操、你自己的追求,所谓胸怀就是在于你能够容人。任何艺术,特别是我接触了这么多的艺术家,没有个性的,我说的个性包括两个方面,一个是他做人的个性,他的脾气、秉性,包括他的艺术个性是成不了艺术家的,艺术家必须有他自己独到的个性、艺术个性,个性和艺术个性他的长就可能是他的短,反过来他的短就可能是他的长,如何发现这些、容忍这些,北京精神需要包容。所以将来的这个人只要具有北京精神,爱国、创新、包容、厚德,就行。归根结底,人无完人。你刚才问到我一个问题,我不好回答的,就是你将来要做什么。我觉得我在或不在这个位置上,不重要,我肯定还会继续从事文化工作,我既然有过脚下没有一块土地了,我还做了点儿事儿,我也会在将来我的脚下也没有任何土地的情况下,我还会做一些事儿,一息尚存,我还要继续为它努力奋斗![15:31]

- [提问]:张院长,你好,我想问两个问题,刚才你提到在奥运会的开、闭幕会上,刘恒和王安忆作为文学方面的顾问,我想具体问一下,他们是怎样发挥自己的职能,提了哪些比较重要的建议,在奥运会的仪式上被采纳了?第二个问题,关于网络文学的问题,网络文学在文学界的地位一直没有得到或者是与正统文学根系两个界别。但现在我们不能忽视的一点就是网络文学已经成为商业领域,尤其是影视剧都拿网络文学作为剧本,而且他们的作品卖得非常好,我不知道像人艺这样的老字号,而且品位是很到高端的,对网络文学的态度是怎样的?有没有可能在网络文学的海洋里挖掘自己有用的剧本呢?[15:31]

- [张和平]:奥运会的时候,刘恒和王安忆作为文学顾问,王安忆因为在上海,有不便之处,也参加了一些活动。更多是刘恒参加的。在很多时候的策划会都参加,因为像张艺谋、张继钢导演、陈维亚他们三个人更多的是艺术表现的层面,这里面表现不等于没有内容,都是相辅相成的,他们都会提出很多真知灼见。包括最后文本的形成、最后很多的命题是刘恒做了很多工作。我也说了,很多时候是潜移默化的,是有一种气场,有一个文学家在旁边,可能有的时候带有点拨性质的,形成了这种作用,这种作用本身是在骨子里的东西,包括很多成功的艺术作品,电影就不用说了,因为电影对文学的依赖太强了,比如说歌舞也是如此,很多时候到达一定程度是需要形而上层面的东西来体现。[15:32]

- [张和平]:第二个问题,你所提到的网络的,像我们人艺戏剧艺术殿堂是不能忽视的,要十分重要。陈凯歌的《搜索》,当时我们也是准备想搬上舞台的,小说的名字叫《原来是你》,后来因为一些原因没有成功。这是新兴的一个方面,这是网络文学。我们应该看到这个变化,并且顺应这个变化,而且对我们将来的发展是十分重要的。很可能我也期盼着有网络作家也给我们人艺写剧本,因为大家有很多灵感,有很多很鲜活的生活,也有很多很接地气的表达,这些都是非常可贵的。人民艺术剧院必须要非常重视像这个层面的创作和他们的文化概念上的变化。[15:33]

- [主持人]:现场的观众还有没有其他的问题?[15:33]

- [主持人]:好的,非常感谢。[15:33]

- [主持人]:今天张和平院长为我们做了一场名为如何让艺术更具人气的讲座,实际上在讲坛的结束也留给我们一个非常值得深思,而且值得很多文艺工作者去探索的问题,就是如何平衡一部文艺作品或者是影视作品的社会性、文学性和商品性三者之间的关系,这是值得我们继续深思的问题。非常感谢张院长作客文学讲坛,本期的文学讲坛到此结束,谢谢大家关注。