原标题:砰!一只2712亿的“独角兽”6月8日落地A股

12个小时之后,一头巨型独角兽:工业富联(601138)就正式落地A股了。

富士康上市前夕,68岁的创始人郭台铭亲自上阵,频繁拜访基金公司、做演讲、参与路演,反复讲着同一个梦想:工业互联网。

昔日“代工之王”借助此次上市契机转型意味明显,约273亿元的IPO募集金额也令人倒吸一口凉气。

2015年6月国泰君安IPO以来最大的IPO,排在A股历史IPO募资金额的第11位,富士康也成为了募资额超200亿元的唯一科技企业…

体量如此巨大的IPO也引发了股民的担忧,场内资金的集中追捧,难免会造成较强的“抽血效应”。

如履薄冰的市场之下,企图破网而出的“大象“富士康是翩翩起舞还是一泻而下?

危局之下,富士康的焦虑

30年前,38岁的台湾商人郭台铭来到深圳建设电子产品代工厂,随后成长为全球最大代工厂企业:目前全世界40%的消费电子产品由鸿海制造。

鸿海在大陆的投资主体,常被统称“富士康”。

在回顾富士康发展时,郭台铭没有遗忘一个重要年份:2007年。这一年,苹果推出了第一代iPhone。

郭台铭与乔布斯见面,乔布斯向他展示了iPhone。

有数据显示,从2007问世以来,苹果总计已卖出了超过10亿部iPhone,大约有半数iPhone都是在富士康生产基地组装的。

一直以来,富士康被贴上“世界代工厂”的标签,但现在成了郭台铭一直想撕掉的标签:

1、“代工”意味着利润微薄,中国代工厂在苹果产业链上仅有2%的利润,据说富士康每组装一台iPhone手机,其流水线只有不到4.5美元微薄利润。

2、人力成本上升,中国人口红利正在逐步消失,“代工之王”终究不是一门长久的生意;

3、业务过度依赖于苹果,一旦失去苹果订单或苹果销量下滑,对富士康而言无疑都是沉重的打击。

第三方调研公司Canalys数据显示,今年第一季度iPhone X出货量不足1400万台,低于上个季度的2900万台,显示出市场需求低迷。

5月30日, 互联网女皇发布的《2018年互联网趋势报告》显示,2017年全球新智能手机的出货量增速已经接近零增长。

从工业富联披露的招股书看:

其一、这两年来,富士康净利润增幅都未能超越营收增幅。

招股书披露,其2016年营收同比微降0.03%,净利润微增0.11%;而2017 年营收同比增长30%,净利润仅同比增长10.45%。

2018年Q1财务数据显示,公司营收776.9亿元,较上年同期增长19.8%,净利润26.3亿元,同比增长1%。

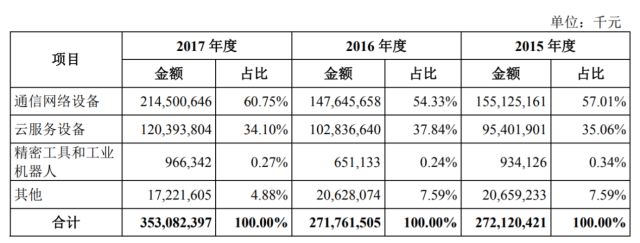

其二,高毛利率(接近50%)的精密工具、机器人业务目前营收规模小,占比仅0.27%。

占大头的则是通信网络设备业务(营收2145亿,占比60.75%)和云服务设备(营收1204亿,占比34.10%),但其毛利率(通讯网络设备约13%、云服务设备约5%)远远不及精密工具和机器人业务。

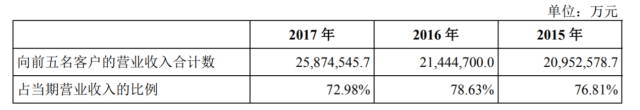

其三,客户集中度高。

2015-2017年,前五名客户的营业收入合计占比分别为76.81%、78.63% 和72.98%,其中苹果给富士康贡献了20-30%的营收。

但苹果和代工厂富士康之间,利润率一向云泥之别。苹果近年来每季度的毛利率都是38%以上,而富士康的综合毛利率这三年来也相当稳定,却仅有10.5%、10.65%和10.14%。

两者毛利率相隔3倍。

2017年,富士康净利润162亿元,苹果净利润3209亿元。前者为后者的1/20,比例十分接近于中国从苹果产业链中的分成。

急切转型的富士康,先后涉足电商领域、搭建自有品牌+渠道、大举提升制造领域的自动化生产程度......都不痛不痒,代工皇帝急需的是一个超大规模的新市场。

面对种种,富士康寻求新的道路已是必然。

富士康眼中的曙光:工业互联网

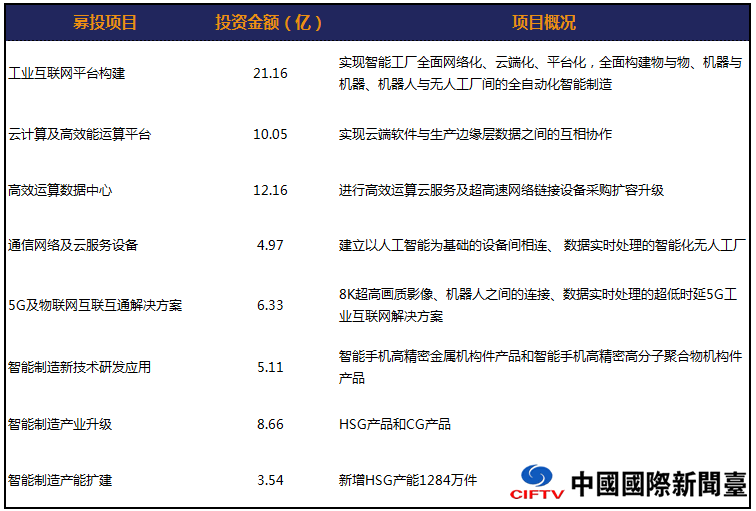

招股书上显示,富士康拟将此次IPO募集资金用于构建工业互联网平台、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心等8个领域。

郭台铭曾不止一次在公开场合说过:“未来富士康生产流水线上的人工作业只会越来越少,最有效率的是推广无人工厂,或者用机械替代人力。”

2017年12月,郭台铭在全球财富论坛上说,富士康的共产每天都会产生数亿笔工业大数据,收集、运用这些数据,就足以推动制造业迅速发展。

“工业互联网,将是工业领域全球最大的物联网。”

所谓工业互联网,即通过智能机器间的连接,最终实现人机连接,并结合大数据分析和软件重构全球工业、激发生产力。是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。

刚刚结束的第二届世界智能大会,郭台铭与马云、刘强东...大咖相会,交流智能科技发展的新动向、新机遇、新风口。

郭台铭在会议上高度评价了工业互联网,“平台价值将是消费互联网的100倍,BAT、谷歌等互联网公司只要做到硬件,就会投降,它们做不了实体经济,未来工业互联网平台的价值将非常大,甚至是富可敌国。”

在他看来,工业互联网将成为富士康的核心。

但,现实是撑起如此之大的梦想,最缺的就是:一笔大钱,而IPO在其中无疑起到重要作用。

273亿巨额募资!

此次IPO过会仅仅用了36天,但富士康的招股书却姗姗来迟。

业内人士认为,巨额募资,是富士康迟迟获得IPO正式批文的重要原因。

根据wind数据统计,自2016年以来,共有697家企业IPO,其中,首发募集资金金额少于5亿元的公司有458家,占比高达65.71%,而募资超过30亿元的只有15家,仅有上海银行一家公司的募集金额超过100亿。

也就是说,富士康股份凭借272.532亿元的募资金额,创下了近三年A股最大募资额纪录。

巨大的募资压力之下,富士康采取了战略配售+网下发行锁定的创新措施,来缓解对市场的冲击。

史上最强战略配售阵容:央企、国家队、BAT......

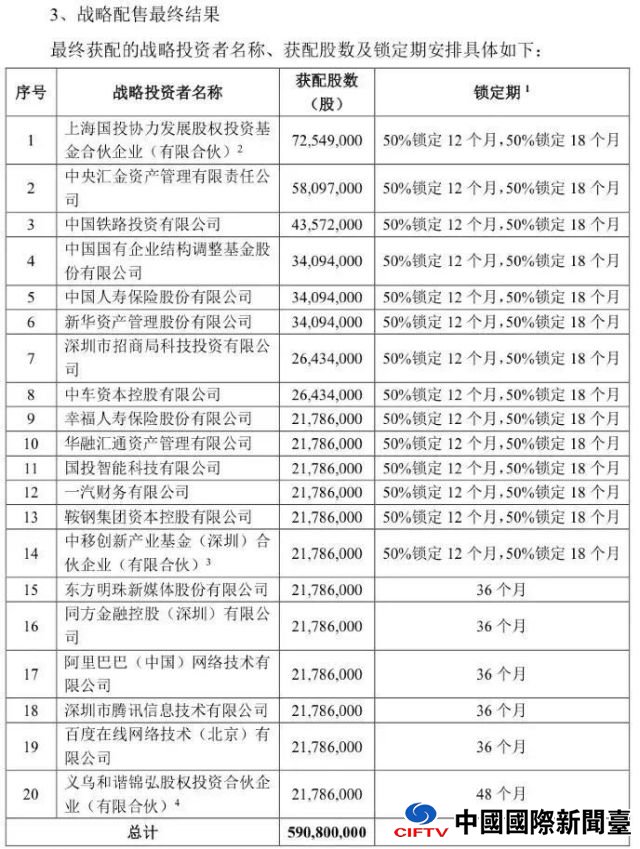

5月27日,披露战略配售结果,20家战略投资者认购81亿。

名单显示,国家队包括中央汇金资管公司、全国社保基金理事会背景,央企队包括国投集团、中国铁路、中国国企结构调整基金、招商局、中国中车、一汽、鞍钢集团、华融、中国移动等背景资本,互联网巨头则涵盖了阿里、腾讯、百度等最一线巨头。

尤其值得注意的是,本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

70%网下发行股份将锁定一年。

除了战略配售的锁定,对于网下发行工业富联也采取了锁定策略:

此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权,必须认可该条件。

综合计算来看,战略配售将锁定5.91亿股,网下配售锁定期的股份总数(未启动回拨机制下)则为6.76亿股,锁定合计达到12.67亿股,占发行股份总数量19.7亿股的64.31%。

意味着,此次工业富联上市后,将有超六成股份被锁定,成为一只“伪大盘股”。

极少的流通股、超豪华战略股东们...让市场对工业富联上市后的股价表现,充满遐想。

6月8日登陆A股,能翩翩起舞吗?

第一只独角兽概念上市的公司药明康德,自5月8日上市后连续16个涨停,不仅股价最大涨幅超过5倍,也问鼎今年沪、深两市最赚钱的新股:中一签,净赚11+万。

第二只“独角兽”的富士康上市之后,也能复制这样的走势吗?

工业富联发行价为13.77元,对应的发行市盈率为17.09倍。如果参照行业41.66倍的平均市盈率,工业富联收获第7个涨停时,其市盈率才刚刚超过行业平均。

工业富联上市的涨停测算

8个涨停,总市值将达到7612亿,仅次于中国石化,位列A股第9位。上市伊始,工业富联流通市值仅有154亿,能否撬动起2712亿的总市值?

不妨再回顾A股历史上的IPO募资大户们上市后的表现:

A股历史上IPO募集金额超200亿上市公司

在募资额超过200亿元的16家公司中,有11家公司自上市以来股价有所上涨。其中,涨幅超过90%的仅有3家公司,其中中国建筑股价涨幅108%,排名第一,而中国平安和工商银行,分别以96%、94%的涨幅位列第二和第三。

还有5只个股股价处于下跌状况,跌幅最大的为中煤能源,累计下跌幅度为70%,而中国石油,则以51%的跌幅,紧随其后。

另外,在风口之下,估值泡沫破裂的风险也不可不防:此前通过借壳或IPO上市的诸如巨人网络、华大基因、分众传媒以及三六零...上市之初,都遭到大肆炒作,在股价涨至高位泡沫破裂后,便开始步入价值回归之旅。

按最高市值测算,巨人网络缩水最大幅度超过67%,三六零则超过48%。

“巨无霸”工业富联,6月8日上市,让我们拭目以待。