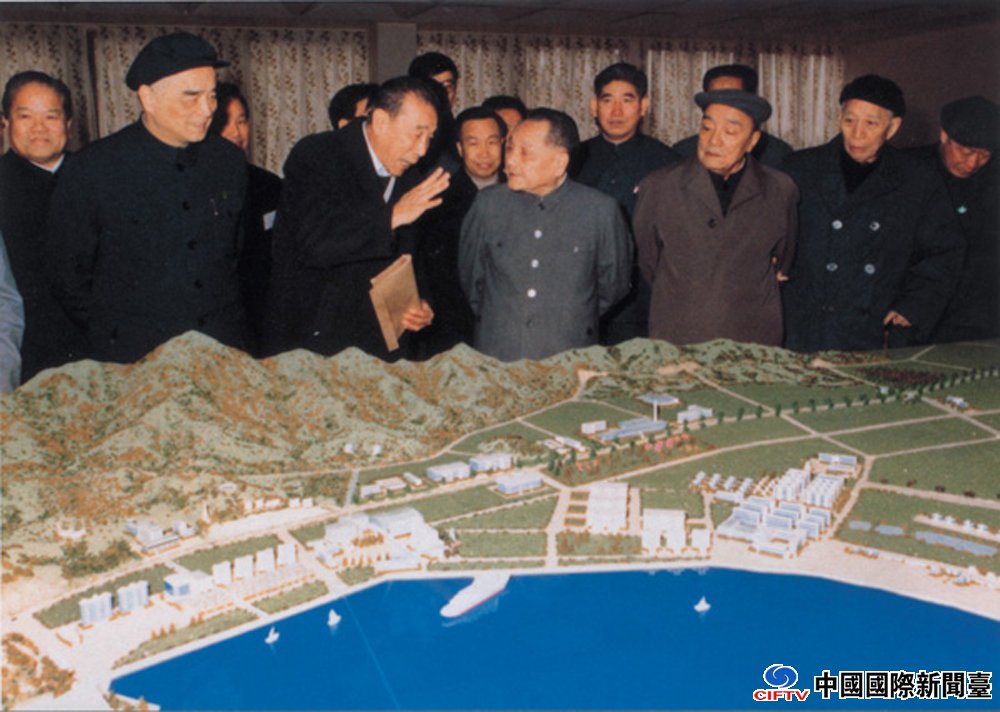

1984年,邓小平在蛇口工业区视察/资料图

大公网2月17日讯 (记者 郑曼玲)关于邓小平“九二南巡”,大公报是率先“发声”的媒体之一。亲历“南巡”的时任珠海市委书记梁广大说,“有赖于这些及时翔实的报道,改革开放的呼声才能一次次冲出中国版图,成为最主流的中国话语。”

“南巡”之前,“邓办”明确定下“不见记者,不摄影,不报道”的原则。但关注中国改革的海内外媒体早已“闻风而动”,大公报也派出记者跟踪追访。时任广东省委副秘书长的陈开枝回忆道,“大公报、文汇报都派人来了,上面要求彻查,我就应付着说‘查了,查了’,其实心里面,我多么希望南方讲话能向国内外宣传出去。”谈及当年“只眼开只眼闭”的初衷,陈开枝哈哈一笑,颇为得意。

正是在这样“里应外合”的默许下,大公报抢先发出了一系列新鲜热辣的重要消息。仅1992年1月25日当天,就在头版刊发了《邓小平谈广东经济 称龙头要起好作用》、《邓小平论改革新思路 办法要不同于前十年》,披露了不少独家信息。

随后,邓小平发表了重要讲话,“不坚持社会主义,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。基本路线要管一百年,动摇不得。”数天后,大公报就刊发文章说:“邓小平鼓励大胆改革,称谁不改革谁下台。”释放出改革开放将再次迈开步子的重要信号。

最好的纪念是继续改革

20年前,改革开放总设计师邓小平溘然长逝,但他留下的改革遗产,却被后人继承并不断发扬光大。犹记得,1992年的那次南巡之行,带动中国演绎出波澜壮阔的“春天的故事”。当年的亲历者和见证者们无不对察大事于细微、挽狂澜于即刻的邓公都充满崇敬景仰之情,他们认为,“对于当下的中国来说,最应该做的,就是继续加大力度,改革不停顿,开放不止步,这是对老人家最好的缅怀和致敬!”

“人生,总有一个春天让你难以忘怀。”已是77岁高龄的陈开枝颇为感慨地回忆道。1992年元旦,身为广东省委副秘书长的他正在南海下乡,时任广东省委书记谢非突然给他打来电话,意味深长地说“我们盼望已久的老人家要来了,请你赶快回来研究一下接待和警卫工作。”

挂了电话,陈开枝连饭都顾不上吃就往回赶,他隐约感觉到,这一年的春天将比任何一年来得早。

陈开枝的兴奋是有原因的。当时,讨论“姓资姓社”的思潮占据舆论主导权,中国改革开放随时有放慢、停滞甚至“走回头路”的危险。“广东干部普遍感觉改革前途茫茫,心情沉闷困苦。”

对于这一点,陪同邓小平南巡的时任珠海市委书记梁广大深有体会。他说,印象最深刻的则是邓公在考察珠海期间讲出的“那些振聋发聩的真理。”

这里就是很好的社会主义

梁广大回忆,当时有人指责经济特区搞两极分化,邓小平回应时措辞严厉:“我们不是搞两极分化,让一部分人先富起来,才能带动大家富。过去我们搞了几十年了,大家一起穷能搞得起来吗?先富带后富才能共同富。”

邓小平还对梁广大说,“不是有人议论姓‘社’姓‘资’的问题吗?你们就是姓‘社’。你们这里就是很好的社会主义。”

梁广大记得,当时邓小平每说完一段,周围就响起一阵热烈的掌声。“大家把手掌都拍红了。一些长期困扰着我们的发展难题,老人家不假思索便逻辑清晰地把道理说得十分透彻,像阳光一样驱散了我们心中压抑已久的阴霾。”

梁广大表示,近几年,以习近平为核心的党中央开展了一系列大刀阔斧的改革,在经济、政治、社会各方面都有重大的部署,并取得了长足的进步,成就为世人瞩目。这就是对小平改革路线最好的继承和弘扬。

时光倏忽,邓小平与世长辞已20载,梁广大和陈开枝还时常缅怀老人的音容笑貌。梁广大说,“最好的纪念就是改革,这应当成为每一个中国人的历史自觉和责任担当。”