图:考评局表示,2016年文凭试约有6800人报考中史科/资料图片

中国国际新闻台(www.ciftv.com)4月19日讯 (记者吕少群 黄颖雅)第五届文凭试中国历史科今天开考,除了考生连续三年跌破七千大关,更大危机是本学年全港十分之一(近五十间)中学高中不开中史科,创文凭试推行以来新高,包括名校拔萃女书院、圣罗撒书院,三间官校如上水官中和将军澳官中,令人关注中史这门学科是否开始亡科倒数?

《大公报》记者逐一核对《中学概览2015/2016》的十八区共四百多间中学,发现47间没有开办高中中国历史科。以地区划分,屯门和观塘各有五间中学居首,其次是大埔区的四间。十八区中,只得中西区是全部中学都开高中中史科。

值得注意的是,有五间中学,即中华基督教会扶轮中学、佛教志莲中学、官立嘉道理爵士中学、明爱柴湾马登基金中学和嘉诺撒培德中学,自中一起不设中史和世史科。记者再对照《中学概览2014/2015》,限于手头资料而扣除屯门和沙田区,显示起码有三十间中学最少第二年不开高中中史科,包括余振强纪念中学、佛教何南金中学、天主教普照中学、圣安当女书院、伊利沙伯中学旧生会汤国华中学、伊斯兰脱维善纪念中学。上述五间中学也在其中。

换言之,不开高中中史的学校在增加,表列的近五十间中学,除了主收非华语学生的嘉道理官中、直资地利亚修女学校的利玛窦和百老汇分校,还有香港仔工业学校、厂商会蔡章阁中学、可艺中学等前职业先修中学,也有不少文法中学,例如五邑司徒浩中学、基新中学,直资的明爱华德中书院、启思中学、耀道中学等。

丁新豹:中史处生死存亡

对于全港有一成中学不开高中中史科,学界深为感慨。

大埔恩主教书院资深中史教师黄家梁认为,“这是国史教育的悲剧,教育局负有不可推卸的责任”。观塘圣公会梁季彝中学学务主任陈志华直言痛心,“除非系昔日的工业中学(初中起可以不开中史科)。希望过后几年,可以改变这个情况。这当然有点乐观!”

香港历史博物馆前总馆长丁新豹表明,中史科正处于生死存亡阶段。“历史教育应该加强。现在香港面对的最大问题就是身份认同,特区政府似乎未发觉这是最大的问题”。

个别校仅一人考中史DSE

教育局发言人则称,中史科一直是高中课程的选修科。“根据统计,现时约有九成中学都有在高中开设中国历史科,提供高中中国历史科的学校比例与中学会考课程年代相若”。又称新学制课程中,中国历史科的选修人数在24科选修科中一直排行第八。

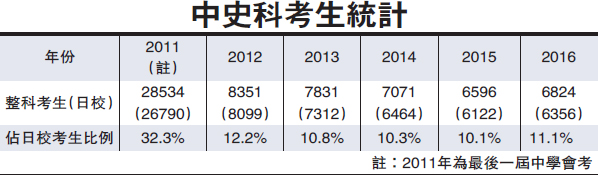

不过,教育局局长吴克俭去年回覆立法会,显示末届会考中史考生也有二万八千人,占当年学校总考生的三成二。相反,文凭试自2012年推行以来,中史科考生一直徘徊在一成左右。学校考生由八千人逐年下降,连同今年已是三届少于七千人。

中史教师会会长李伟雄表示,高中开中史的学校愈来愈少,以至于个别中学甚至只得一人应考中史文凭试,名校不开高中中史的也在增加,情况值得忧虑。

考评局表示,2016年文凭试约有6800人报考中史科,较去年(约6900人)减少约1.5%;2016文凭试整体考生人数(68167人)较2015年文凭试下跌约8%。

问及今年中史科试场数字,发言人称与去年一样是38个试场。全港最少考生的试场,是离岛长洲的佛教慧因法师纪念中学,共有25名考生。

偏重理商减读史意愿

对于高中不开中史科,孔圣堂中学和上水官立中学都透露选修学生不符最低开科人数要求而作罢,伊利沙伯中学旧生会汤国华中学校董汤修齐则称,以理科和商科为高中选修科的传统观念,影响了学生选修中史的意愿。又讯,名校圣保罗男女中学表明,只要有五人修读,新学年将坚持开高中中史科。

教界:够学生就开班

本报记者致电不开高中中史的部分学校,拔萃女书院、圣罗撒书院和曾璧山中学都待覆。孔圣堂中学校长杨永汉表示,校方向来重视中史,将努力在新学年于中一设中史科,让学生接受系统的国史教育,了解祖国和香港的关系。他透露,十几年前中史课改时,已向教育局提出不要削弱中史,又建议将中史命名“本国史”,都未获反应。更可惜是近年中史初中课程流于本土文化,国教风波后,历史教育更是充满阻滞。

上水官立中学的资深老师透露,自2012年教育局推行新高中课改,该校一直有开中史课程,本学年则因选修人数不足而首度出缺,未有学生选择以自修生报考文凭试中史科。“本校今年一月及三月底先后向中三学生查询选修意愿,结果发现选修人数未合乎12人的开班标准,因此2016/17年将不会开办新高中中国历史科。”他补充,该校属于官校,只要有足够学生选修课程,教育局又能安排足够老师任教,学校就会开班。

另一方面,伊利沙伯中学旧生会汤国华中学校董汤修齐证实,该校连续两年无开高中中史。他补充,“如日后学生有修读意愿,学校人手又可予配合,相信会有更多高中开设中史科。”

圣保罗男女中学毕业生林咏莎去年以6科5**及1科5*的成绩入读北京大学历史系,但学界流传该校新学年未必开高中中史科。中史科主任林志刚表示,早前徵询中三学生选科意愿,有学生估计开不了。“只要有五人选修,学校一定开科,我们希望七月作决定。”

新高中选科结构后遗症

中史科从来不是高中必修科。前教统局局长罗范椒芬向《大公报》记者指出,回归前后,会考中史从来不是必修科,实况是“学校有得拣,学生无得拣(一定要读)”。

为何新高中学制下,中史科考生愈来愈少,中学不开中史班的愈来愈多?关键在于新高中的学科结构,即“4+x”的后遗症,因为要升本地大学除了必修必考的中英数和通识科,还可在中国历史等二十门科目选取一到四科(x)。但考评局统计显示,七成考生选择4+2x,不足两成选4+3x,全港今年只得68人选择4+4x,即八科。会考年代,考八科很平常。

圣保罗男女中学首届文凭试考生卢安迪,现就读美国普林斯顿大学四年级。“我相信有不少同学都对中史有兴趣,并像我一样在课外保持涉猎。问题的根源在于选定三科之后,高中三年便只能修读那三科,而同学对中史的兴趣又未到想要读足三年的程度,加上升学和就业方向等考虑,便宁愿选修其他科目。反观美国高中采取“学分制”,每个学期选修不同课程,每个学生都读一两个学期的美国历史、世界历史、哲学等等,广泛涉猎。(假如美国也是高中几年只能选定某三两个科目,也不会有什么人选修哲学。)”