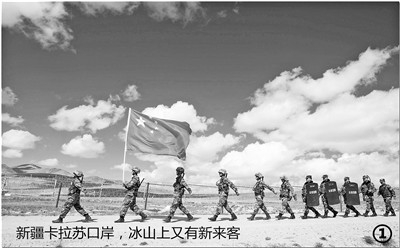

新疆军区卡拉苏边防连官兵在边防线上联合巡逻。

南沙永暑礁守礁官兵精神饱满守卫南海碧波。

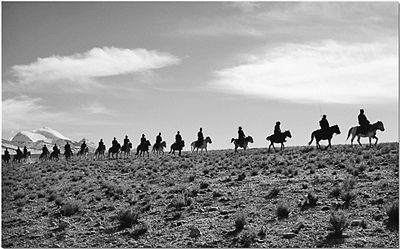

西藏吉隆民兵巡逻队行进在吉隆边防线上。

南部战区边防十八连官兵在国门执勤。

今年是改革开放40周年,在这样一个特殊的历史年份,让我们把关注的目光投向祖国的边关。座座国门,巍然耸立,构成边境线上一道独特的景观,也成为承载着民族记忆和深沉情感的地标。

岁月悠悠,沧海桑田。“国门”见证着祖国繁荣稳定、边海空防沧桑巨变。今天,开放融通的潮流奔涌向前,一座座国门被赋予了新的历史使命——在新疆霍尔果斯,一趟趟中欧班列疾驰而过;在广西凭祥,来自越南的火车排成一条运输长龙;在碧波浩渺的南海,华阳礁上的大型灯塔为各国船只照亮航迹。

伴随着时代变迁,国门前始终有坚守的身影。为了守卫边疆,为了捍卫国家主权,一代代戍边军人远离亲人故土,长年与孤寂艰险相伴,用青春热血兑现誓言:决不把主权守丢、把领土守小!

漫漫边境线上,鲜艳的五星红旗高高飘扬,各族人民像石榴籽一样紧紧团结在一起,一个毡房就是一个哨所,一个牧民就是一个哨兵……

从东极哨所到西陲界碑,从南海岛礁到冰封北疆,无数戍边人用忠诚坚韧和奉献延续着绵长久远的家国精神。正如王继才所说:“守岛就是守国,国安才能家安。”亦如长期坚守偏远艰苦岗位的戍边将士所言:“我站立的地方是中国!”

从今天起,本版推出一组“庆祝改革开放40周年”特别策划,感受祖国边海空防40年历史巨变,展现边防部队发展建设取得的累累硕果,展示党政军警民合力强边固防的时代风采,激励广大官兵用奋斗成就梦想,用奉献赢得新的荣光。

评价辉煌历史,需要经典之语。

列宁曾经指出,马克思恩格斯对历史最大的贡献,就是把“伟大的认识工具给了人类。”而我们祖国改革开放的伟大事业深刻地凝聚着马克思主义与中国实践相结合的“伟大的认识”,展示着辉煌的中国梦。在40年时空叠影间,在新时代光荣征程上,在以改革开放为根本标志的社会主义道路上,中国人民永不停步,创造着史诗般的奇迹。

1、一切故事莫不是时间的故事

中国文字以其独特的形象感,往往让人产生丰盈的意会联想。比如,说到“改革”“开放”这些词时,那云之下、水之上、山之峰的国门与边陲,仿佛已隐然在即;而每当我们念及边关、疆域这些字句时,更是有一种凛冽的语境扑涌心头,历史沧桑,山河岁月悉在其中。

边关一域,势关天下。现实场景要从开端讲起,所有故事皆有其推进的逻辑。

边地疆域作为一种国土构成的自然形态,当然含有“土地的描述”这一地理概念。而千年之前所出现的“边防”之词,是我们祖先基于这样的判断:“防者,堤坝之意也。”

然而,我们民族历史上最彻骨的痛楚,大都肇于失去了“堤坝”边海防。边防从来都是“兵家必争之地”——“争”即战争,“地”即疆土,火与剑最终改变国家版图,往往是“在痛苦中将痛苦客观化”的血色记忆;而那些瓜分豆剖间“三分天下二分亡,犹把山川寸寸量”的历史,至今依然是不堪回首的郁结块垒。

一切故事莫不是时间的故事,一切故事都有属于自己的语境。

对于军语“兵要地志”,其实也不妨这样理解——兵据守要地,才能完整地记载标志疆土地域。

为了这种特殊的价值承载,有这样一些军人剑指边关、壮行天涯、枕戈待旦。他们用青春与生命与祖国山河约定:祖国的边海防史将永远不再写入屈辱,久远历史的呼唤一定会得到深度回应。

2、“高尚的精神”演绎出一个个常讲常新的故事

“勇士资在于气。”

与边防军人这个称呼衔接的,有侠骨热血的豪迈气魄,有隘道雄关的英武传奇,亦有胸怀大局的高蹈情怀。如恩格斯所说:“在崇高的土地上,必然成长起来许多高尚的精神。”

诞生、壮大于斯的人民军队历史,本身就是一部改革发展史。在祖国改革开放40年的浩荡东风中,“高尚的精神”演绎出一个个常讲常新的故事,使遥远而广袤的边防线,既成为展示祖国改革开放春风扑面的窗口,又成为在创新发展中日新月异的现场。

“岁月诗编里,江湖旅色中。”几十年军事记者生涯,观“窗口”走“现场”,一篇篇飞笺斗韵、烽火鼙鼓的边防之作倒也留下许多笔墨风景。

但是,真正让我引以为豪的,是这样一篇新闻《六百勇士斗死神,雷场放飞和平鸽》——写的是云南边防部队提前完成大面积扫雷任务,将彻底清除了雷障的262平方公里和平土地,移交给边疆人民。由此带来生产用地的增加、边境口岸的开放、边贸交易额的增长……

这篇稿件获得当年度的“中国新闻奖一等奖”,且是以全票通过。评委赞曰:葳蕤春色入毫楮,新闻传来的是祖国改革发展的澎湃涛声。

当然,这篇采写于1994年的新闻早已不再是新闻,几十年改革开放之风吹拂边疆,在全方位、多层次、宽领域,包括更大规模扫雷的高歌猛进中,令人怦然心动的新闻“犹春于绿,俯拾即是”,远不是任何一篇作品能够描述。

3、“艰苦”一词当属最具标志性的“边防元素”

“风檐展书读,古道照颜色。”昨天鲜活的新闻今天已是历史的履迹,如果要问几十年续变衔接的历史中,什么是最具标志性的“边防元素”?

或许,笔走边关几乎从未离开过的一个词可以为证——艰苦。

蒙古族有这样的民歌:“鹰飞在天上,影子落在地上。”历史的进程往往投影于琐碎之中。

春兰罢馥、秋菊遽凋,多少年来已经忘却了许多稿件,但刚跨入军事记者行列时,写的一段采访日记却始终执念于心:“凡有中国军人的地方,就应该有解放军报记者的足迹。”

当然是年轻时的豪言壮语,但也是军事记者的职业使然。因为在许多边防路,留下足迹绝非易事——最难忘是墨脱路,这条由雅鲁藏布江大峡谷恣意挟持的路,尽管只有约150公里,但每年仅雪山垭口化雪的3个月时间能进出。

途中无人接济,必须自背干粮、睡山洞,在4000多米的海拔高差下攀6座冰川、涉8条河流、过5公里的绝壁、穿数十平方公里的蚂蟥区……

这一串数字,让我真正懂得了一个词:跋涉。

最长见识的是为增加安全系数,将越野车轮胎换成拖拉机轮胎的96公里路,走了7个小时的独龙江山路;最抓狂的是在结冻成冰的河流上,驱车晃悠几十公里,抵达中国版图“鸡冠”最顶端伊木河边防的“冰道”……

一道之难带来的是三餐之苦,“黑白餐”——白的米面与黑的脱水菜,形成高原边防餐桌的主色调,加点绿菜叶就是最受欢迎的病号饭。

云南怒江边防有一段徒步界碑巡逻线约600余公里,完成一次需要一个多月的时间。给养均需人背马驮,基本食物是大米、土豆、腊肉和野菜一锅煮。听起来不错,可让你连着吃上百顿试试。

在有“上世纪80年代上甘岭”之称的某边防阵地,为了保证电台工作,发烧的油机员干吞药片,把全连仅剩的半杯净水倒进水箱……

还有通讯、治病、探亲……无不让每个官兵经历一幕幕“悲喜剧”。

每每浏览泛黄的采访本,这句话总会湿润了眼眶:“何谓胜利,坚持意味着一切。”

4、“牺牲与奉献”永远契合边防军人心灵的脉动

一部边防变迁史、万卷戍边传奇事。

这些已为陈迹的故事,听起来很遥远,可是请记住,它们的渐行渐远,皆在改革开放这几十年间。

叙述往事是为了给今天充满现代化魅力的边防寻找一个参照系。都说“适者生存”,何谓适者?每一个戍边人当然得适应自己的岗位与阵地,或如青松、或如小草,扎根在任何严酷贫瘠的环境中。

只有懂得“水涨船高”的辩证法,保持与时代的高度耦合的“适者”才能在改革开放的征途中读懂历史密码,获取强军力量。

改革带来的历史性巨变,重新定义着今日边海防;祖国建设发展的累累硕果,灿然相陈于遥远的边疆。

但是,山陡水险、严寒酷热、高原缺氧……这些自然环境不可改变,边防军人枕戈待旦、寸土寸血的责任与使命不可改变。

因此,一代代戍边人的“牺牲与奉献”的主题词,永远契合着我们前行的轨迹和心灵的脉动,激励着我们薪火相传地完成着新的接力。

在广西边防有一块立于清代的“一号界碑”。一次采访途中,忽闻杏花春雨般的笑声洒落。一看,原来是一对恋人在长辈的伴随下来这拍婚纱照。

一打听才知,随着边境的改革发展,在古老的界碑前留下人生最美丽时光,已成为边境群众的一种时尚。

红翠依偎的甜蜜,耄耋妪翁的笑容,爱意缠绵的定格,展示着人民的美好生活,而那苍驳的界碑,依然凝固历史的烽烟……(郑蜀炎 摄影:琚振华、查春明、陈大帅、谢平)