书画家石古:用干净的心灵创作最纯净的艺术(8)

“独酌难下酒,呷滋念悠悠,人间三千味,不敌慈母粥。”

石古甲午清明祭祖文: 环宇清风催花放,万里新绿护冢房。每忆吾祖须眉善,代代诗书继世长。阿爷曾教勤辛苦,吾母常叙勇担当。若要金玉传后嗣,哪得嫡孙好儿郎?当逢家祭通灵日,最喜草纸书文章。隔世岂用虚银两,孝亲儒子铸金刚。(小时候,每逢家祭之日,祖父总是认真的用他自制钱印,一下一下在烧纸上拓痕,这一幕历久弥新,恍如昨日。祖父祖母已仙逝十几载,家堂布列祖列宗就像永远护佑我的一座高山,撑起了我的仁、善、勤、勉,筑起了祖训这道港湾。妈妈说:你的祖辈们要求祭奠永远在心间,若要纸钱,必须反正面习书写满!是日清明,纸满心满,祭祖心田。后,石古携妻并儿女阳世跪安!)(读毕,石古、窦洪涛及其助理丁雪莲、韩雪、翟庆栋顷刻泪奔。呜呼。)

无欲而心自由

窦洪涛:您认为艺术家的责任是什么?

石古:责任这个词包含很多,我认为作为艺术家最大的责任,是尽量摆脱羁绊,完全释放自己。这个羁绊有来自家庭社会以及方方面面的,艺术家首先是生活的艺术家,但是要脱离于生活,否则会被各种纷纷扰扰杀掉。所以,想要成为艺术家,必须先把自己的生活安排妥当,而艺术家的责任,就是在摆脱这些羁绊之后,完全释放自己,完全沉醉于艺术,创作更有思想的作品。这是对艺术的责任,也是艺术家对外界的责任。

在和平时期,没有重大的心灵刺激,艺术家的成长,是无时无刻都在追寻艺术创作源泉的成长,这种追寻是纯粹的题材发现和心灵挖掘,不能受到丝毫牵绊。“艺术”本身就已经摆脱了目的性,不是“为了谁”,却又可以“谁都为”,“艺术”永远是心泉的流淌,是属于所有人;“家”,是“大家”,是无拘无束的追求,是无所欲求却又心怀天下。艺术家追求的是“自我”,是“自由”。

这样的创作才能被世人认同,让世人做出不同的解读,受到世人的收藏与流传。另一方面讲,艺术是建立在被接纳者感动的基础上,艺术完成的最后一道工序,是被欣赏者接纳。只有作品得以被他人接纳和流传的艺术创作者才能称得上艺术家,而作品被欣赏者接纳,又是因为作品体现的艺术家摆脱羁绊所追求的自由和思想,带给他们以心灵的洗涤和启示。

艺术作品的价值也在于此,艺术家的责任也在于此。

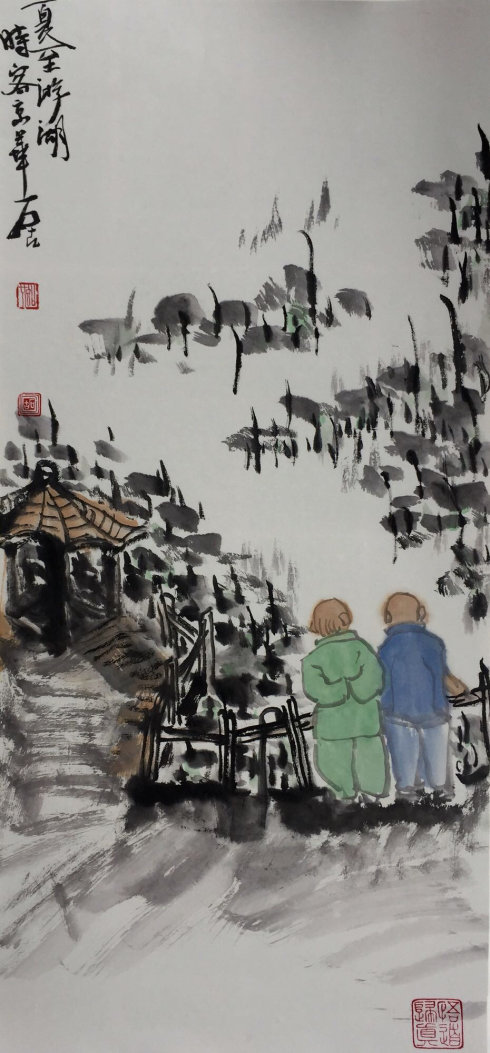

石古作品:《夏至游湖》 100X40

石古的“极简主义”

窦洪涛:我想请问“石古”二字的由来?

石古:我查过全国叫“石古”真的不多。其实这二字经过了一个漫长过程的演变。在大学时我取的是“食古不化”中的二字。因为人离不开粮食,后来当我重新认识艺术道路,便演化为“石古”二字。

首先,“石”字和我绘画临摹有关,带“石”字的画家不胜枚举,齐白石、白雪石、傅抱石、石齐、石虎……我觉得“石”字能给我带来好运,这有点儿开玩笑的意思。石头,就是玉,是人格的第一要求,宁为玉碎不为瓦全。玉不琢不成器,做美玉不是目的,关键是用一生去雕琢,我认为这种“石头精神”一定要传承下去。“古”就好解释了,

向古人学习,心存敬畏。用扎实的传统积累一点点垫高自己,看得更远。

第二,我一直在学习大篆,石鼓文是必修课,这和我的专业有关,我觉得人应该学习传统。

第三,我想通过语言表达我对艺术的评价。我去录节目的时候,大家认为我很能说。作为对评论领域的追求,我有两个“口”,一个代表艺术,一个代表人民的心声。

第四,我在黄河北边长大。从小生活在一马平川的平原,海拔最高的要数坟头了,我们那边有座山丘,还被命名为假山,哈哈!我从小就想为什么会生活在平原呢,为什么不长在山区,为何不长在江南水乡?生活在有山有水的地方是我从小到大的一个心愿。

第五,“石古”这两个字简单易行,比较好写,两个字比较端庄,古人有字号,以字称呼,如苏轼,我们都称为苏东坡,这也是中国传统的一种继承。

第六,从古自今,所有文体转换中只有“石古”二字没变过,这遵循了“极简主义”,我很喜欢。

第七,很重要的一点,海枯石烂,我心不变。