黑黢黢的地下,每一根管线都清晰可见,如果发现交叉问题,可直接“移动”,避免后期实际施工中反复“试错”。在苏州轨交S1线白马泾路项目部,借助BIM新技术,工作人员如同多了一双“透视眼”,让场地模拟、碰撞检测、工艺模拟等环节更加精准、可靠。

开工建设半年来,轨交S1线对标国际一流建设标准,按照“一体化设计”“高标准管理”“高质量建设”“高效率推进”原则,以“精”字当头,努力将S1线打造为轨道交通建设管理和技术运用双重创新的示范工程,全力打造政府放心、百姓满意、业界赞赏、时代认可的精品工程。

■ 精细化管理,编制各类制度文件100余项

【镜头】还未进入轨交S1线洞庭湖路站,先被一排人脸识别闸机拦在门外。如平板大小的摄像屏随时捕捉进入工地人员的图像,工人们靠“刷脸”这种时尚形式,依次验证出入并实现考勤打卡。

借助这一全新的安检装置和覆盖工地全域的监控设备,系统可随时对非法进出人员进行抓拍、报警和实时录像,所有信息还将实时传输到市住建局监控中心大屏。各工地还引进安装了施工人员高精度定位系统等,实现工作人员动态显示、特殊禁区自动报警、人员轨迹查询等,让工地更“智慧”、监督更科学、管理更规范。

【纵深】作为一项庞大的交通建设工程,轨交S1线涉及建设、设计、施工、监理等数十个单位和主体,以及众多各类重型设备。除了加强施工人员管理外,物品的监管同样精细。生产作业区是集材料堆放、加工于一体的综合性施工作业区域,工作人员拿起手机,扫描物料二维码,便可追溯物料来源,产地、厂家、日期等内容一目了然。

完善的管理体系背后是完善的规章制度。轨交S1线建立以技术标准为核心、以管理标准为基础、以岗位标准为保障、以安全文明和质量控制标准为指导、以施工场地空间布置标准为着眼点的企业标准化管理五体系,编制各类制度体系文件100余项。

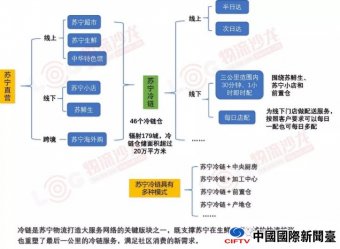

同时,搭配方便理解和阅读的流程图,实现文本、PC、移动端三种阅览模式,全方位定义人员、行为、产品安全,对具体项目的配合部门、实施规程、检验方法、奖惩机制逐一清晰说明,并通过信息化手段实现“制度找人”,使制度内化于心、外化于形、固化于制、强化于行,成为企业科学管理的保障、员工开展工作的指南、参建单位履约执行的抓手、项目科学推进的准绳。

■ 高质量施工,循因施策打磨好每个细节

【现场】5月中旬,轨交S1线莲湖公园站工地建设如火如荼,伴随着一阵塔吊机的轰鸣,一根6吨重、30米高的锁口管被悬空吊起,又缓缓插入地下,为地下连续墙的开挖作最后冲刺。

不远处,现场负责人王咏哲正指挥着8名工人整齐地抬起一根30米长的钢筋,最后一副庞大的钢筋笼逐渐成型,每根钢筋之间的前后间距误差不超过半厘米。“轨交施工专业性强,要严格把好每一道关,不能有一点点‘想当然’‘差不多’的心理。” 王咏哲说,虽然前期勘测单位已经反复踏勘了很多次,但仍需要现场反复核查,并及时对各施工方案进行调整,才能让每道工序都经得起时间的检验。

【纵深】S1线途经区域地质变化大、软土分布广,具有淤泥质土深厚、粉土粉砂层明显、承压水与微承压水连通三重风险叠加的地质特点,而且昆山河泽众多、水系纵横,轨交S1线下穿河道61条,需拆除及恢复市政桥梁27处,先后6次穿越京沪、沪宁、普速铁路,为苏州下穿河流、桥梁及铁路次数最多的轨道交通线路。市委市政府主要领导高度关注高标准管控现场施工,在今年政府工作报告中做出了明确要求。市人大、政协等部门也通过不同方式,督促提升组织管理水平。市轨交办及相关部门、建设单位多次组织专题学习,认真落实相关精神,反复研讨高质量现场管理方案。

苏州轨道交通市域1号线有限公司先后赴上海、杭州、宁波等地调研并组织专家研究论证,从设备选型、施工方案、过程控制着手,循因施策打磨好每一个细节。轨交S1线在重点地段采用自动化监测手段,借助基坑支撑轴力监测设备,实时开展风险动态评估,提出淤泥质土层分层预警指标,严格建立三级监控与预警体系,充分发挥监测在控制基坑变形中的作用。同时,采用新型结构设计和降水方案,通过基坑加固、优化联系梁结构、优化支撑体系、优化垫层施工工艺等措施,在软土地层确保基坑结构本体安全。

目前,轨交S1线已完成3个标段首件工程验收。以此为基础,相关部门和建设单位开展S1线标准化施工大比武活动,按照地墙施工、土方开挖、钢支撑架设、大模板及混凝土浇筑等分部分项工程,通过知识竞赛、技能比武、成品展示等多种形式,提升工作人员业务素质和工艺水平。此外,运用大数据技术为施工质量、监测、风险管理、项目管理提供技术支持,开展轨道交通工程质量规律性、关联性特征分析,提前为轨道交通质量管理提供决策依据。

尽管施工难度大,但轨交S1线坚持环保施工原则,先后编制《苏州市轨道交通S1线水土保持方案》《苏州市轨道交通S1线工程涉水评价报告》等多个文件,设定穿越环境敏感点时的作业标准和环保措施,加强水体保护,最大程度减少对水体的干扰。在此基础上,工地使用噪声、扬尘实时监测系统,及时治理超标现象,针对施工现场裸露的泥土场地及集中堆放的土方、建筑垃圾、散装物料等均采取抑尘措施,安装扬尘在线监测设备并接入市住建局监测平台,所有工程围挡、场内主要道路、脚手架等部位均设置喷淋管、雾炮机等降尘系统,并设置自动化洗车平台、排水沟、沉淀池,对每一辆进出运输车辆进行清洗,努力守护昆山天蓝、地绿、水净、空气清新的美丽底色。

■ 多层次保障,让安全理念如空气环绕

【现场】戴上VR眼镜,坐上“太空椅”,双手紧握游戏柄,在位于轨交S1线鹿城路站的安全培训基地,刚体验完的零件工师傅杨创忍不住双脚发抖,吓出了一身冷汗。“一不小心,就会使自己跌入万丈深的‘洞口’,那种感觉一辈子也忘不了!”他惊呼。

基地投资300多万元,开设平衡木、安全帽冲撞体验、安全带体验、洞口坠落体验等多个体验项目,通过一个个逼真的模拟现场施工环境,促使施工人员提高安全意识,实现由“要我安全”变为“我要安全”。基地还开设安全培训课堂,不定期组织工人参加安全知识培训,同时举行安全知识抢答比赛,所有参加安全体验、学习和问答的工人都可获得一定的安全积分,并可凭此到“安全积分超市”兑换30多种生活用品。

【纵深】安全是“1”,没有安全,后面跟再多的“0”也没有意义。半年来,3000名大军奋战在轨交S1线的建设“战场”,其中仅现场施工人员就达千余人。怎样强化施工建设人员自身的素质和责任心,改变事前“拍胸脯保证”、事后“拍大腿后悔”的周期律?轨交S1线创新探索,通过多层次保障,让安全理念如空气环绕,着力做好安全生产这篇大文章。

针对基坑工程、脚手架、起重机械等坍塌事故风险,轨交S1线严格落实危险性较大的工程施工安全管理规定,编制专项施工方案,落实风险分级管控和隐患排查治理双机制,绘制S1线“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,对隐患清单汇总造册。同时,坚持用常态化管理控制常规风险、用就地化管理控制重大风险、用属地化管理控制交叉风险,针对不同风险等级的项目,制定不同的检查频次、检查内容等,实行差异化、精确化动态监管。

只有“万无一失”,才能防止“一失万无”,细节体现在每一个层面。轨交S1线多个工地展开24小时作业,许多工地引进新型的风能和太阳能一体式工地照明灯,在“吸热”之余还能“招风”,不论在晴天还是阴雨天,都可以自由收集、存储能量,大大减少了现场电缆布线,把潜在的不良影响挡在围墙之外。工地内还安装了电气火灾报警和烟感联动设备,一个烟头就可自动拉响警铃;身躯庞大的龙门吊存在不少监控盲区,安装钢红外感应后可“明察秋毫”,巧妙指导作业设备避开任何一个细小的障碍物,将隐患扼杀在摇篮之中。